1月下旬の日記(2023年1月16日から1月31日分)

2月1日

午前様で帰宅して寝たのが一時過ぎだったがいつも通り七時半に起きた。ありがたいこともお酒は残っていなかったが髪の毛とかにタバコの匂いが残っていたのでシャワーを浴びてからリモートワークで仕事を開始。

昼休憩で駅前のTSUTAYAの書店で一冊入っていた渡辺あや著『エルピス ―希望、あるいは災い―』のシナリオブックを購入。渡辺あや脚本作品のファンとしては待望の一冊。『メゾン・ド・ヒミコ』オフィシャル・ブックにはシナリオが掲載されていたし、『ジョゼと虎と魚たち』の映画パンフレットにはシナリオが掲載されていたりはしたけど、書籍として渡辺さんの脚本が出版されたのはこれが初めて、だからきちんとお金を払って買いたかった。

Mirage Collective – "Mirage Op.6 (feat. 長澤まさみ , 眞栄田郷敦 , 大友良英)" [Official Audio]

ある日突然、夫が透明人間になる話 (1/10) pic.twitter.com/064eNoZwVS

— 大白小蟹@短編集発売中 (@ROIHOS) 2022年11月25日

昨日会ったイゴっちからラインでおすすめの漫画のURLが来たので読んでみた。大白小蟹さんという漫画家さんの『うみべのストーブ 大白小蟹短編集』に収録されている短編漫画だった。

ある日、夫が透明人間になってしまった妻、その二人の日常を描くというものだが、人は形のあるものとないものどちらも大事であり、一方が欠けてしまうとその存在が揺らいでしまう。漫画だからこそ上手く表現できている作品だと思ったし、漫画というスタイルだから訴えかけてくるものとリアリティーが感じられた。最後まで夫が透明なままというのもよかった。

「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」木村文乃が謎多き女性・奈々瀬に、若き露伴は長尾謙杜(コメントあり)

おお、安藤政信さんが出演するんだ。もともと映画館に観に行こうと思っていたけど楽しみが増えた。

明日僕は、映画版の為にスタジオに入り、多くの若い音楽家と分業して、ビッグプロジェクトの行方を左右しないといけない。その翌日には、山下トリオの初代ドラマーである森山さんと共演すべく、リハをやり、翌日に本番をやる。沖野修也さんはおそらくだが、僕が今、テナーでフリージャズをやったら仮歯が抜けるだろうことを知らない。だが説明しない。翌週にはインプラントの最終手術がある。抜けてもかまうか。

そして更にその翌日には映画版のレコーディング初日が待っているのである。テレビ版は45minだが、映画版は2h近い。僕が提案した音楽の内容については、公開まで書けないが、我ながらよくあんな提案を出したもんだと思う。監督との信頼関係は審美性が100%で、経済性について言えば、誰かが大損をする可能性と、大儲けをする可能性がある。いつだって博打の連続だ。博徒にとっては。

<菊地成孔の日記 2023年2月1日午前3時記す>

昨日のオーニソロジーのライブがあったばかりだが、菊地さんが日記をアップしていた。ここで言及している映画というのは『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』のこと。映画もたのしみだが、ぺぺ・トルメント・アスカラールのニューアルバムが今年はいちばん菊地さん関連のリリースではたのしみにしている。そこに収録される予定の『インターレグナム』は勝手に自分の作品名に使っているから、音源でしっかり聴きたい。別バンドでもある「ラディカルな意志のスタイルズ」のライブも行ける場所であれば観に行きたい。こちらの音源はしばらく出さないと言われていることも大きいが。

2020年代の若者たちは、Tシャツの裾を「入れてないと笑われる」世界に生きています。

Twitterで検索すれば「Tシャツ出してんのキモい」といった若者つぶやきが出てくる世界です。

1990年代に、オタクの人たち以外がいっせいにTシャツの裾を出した時から、

『電車男』『脱オタクファッションガイド』の2005年まで、ざっくり15年。

タックアウトの時と同じ現象がタックインに生じるとすれば、

2035年にはオタクの人だけがTシャツの裾を出している世界に突入します。

そして2035年の『脱オタクファッションガイド』には、Tシャツの裾を「入れましょう」とあるはずです。

Tシャツをめくるシティボーイ 第12回 電車男とは何だったのか 後編 / 文:高畑鍬名(QTV)

パン生地くんこと友人の高畑鍬名くんの連載の最新回。『電車男』のオタクファッションと現在を繋げて考察している。かつてダサいと言われていたオタク的な格好が現在ではトレンドになっているということ、実際にファッション業界の人はこの反転しているトレンドはどう考えているのだろう。連載が進んでいくとファッション業界の人にインタビューとかお話を聞くこともあるのかな。

先日問い合わせていたことについて返事をもらったので、次の展開というかやろうと思っていたことについて連絡をした。こちらも先方の返事待ちだし、ダメ元ではあるのだが大事なのはきちんとやりとりをさせてもらって、無作法にならないように義理を通しておきたい。

個人やフリーランスの人は不義理をしないことが生き延びるために大事なことだ。不義理した人ってどのみち人が離れていくので、やりたいことができなくなったりするし、いろんなチャンスや縁が遠のいていったなという人もたくさん見てきた。

連絡したことでうまく行ったらそれで最高なんだけど、それは高望みかなとは思う。

ニコラにコーヒーを飲み行ってカウンターにいた初めてお会いした詩人の道山れいんさんと詩や音楽の話をたくさんさせてもらった。先日に引き続きカウンターで共通の興味や好きなものの話ができるということも恵まれている。なにかとてもいい予感がする。

2月2日

少し前から決まっていた予定がキャンセルになったので、前から気になっていたロウ・イエ監督『シャドウプレイ【完全版】』を観ることにした。

下北沢駅まで歩いて井の頭線で吉祥寺駅へ。駅に着いてからすぐにパルコ吉祥寺に行って、アップリンク吉祥寺を見に行った。アップリンク渋谷にはよく足を運んでいたが、吉祥寺には一度も来たことがなかった。とりあえず場所もわかったし、チケットも発券して上映まで三十分以上あったので井の頭公園へ向かった。

毎年元旦は古川日出男著『サマーバケーションEP』の聖地巡礼がてら井の頭公園に朝やってきていた。神田川の源流という立て看板をスタートにして、晴海埠頭まで歩いて東京湾を見るということを2022年までやっていたが、今年はそれをやめた最初の年だったのもあって、井の頭公園には一度も来ていなかった。

碇本学(ライター)『二〇一八年のサマーバケーションEP』vol.1

『二〇一八年のサマーバケーションEP』vol.2〜あるいは二〇〇八年のスプリングバケーションEP〜

↑「古川日出男のむかしとミライ」公式サイトの特別寄稿「私的古川論」に寄稿したもの。

神田川の源流の立て看板を見たからアップリンク吉祥寺に戻ろうかなと思った時に、近くのカフェで大塚英志さんがよくお仕事されているというのを前に教えてもらっていて、去年ロロの舞台を観に来た日が発売日だった『木島日記 うつろ舟』をブックスルーエで購入したあとにそこに行ってみたら、大塚さんが作業をされていたのでご挨拶をしてサインをしてもらったことがあった。

上旬の日記に書いたけど大塚さんのツイートが五日からなくなっていて心配していたが、前日に久しぶりにツイートされていて一安心したばかりだった。もしかしたらいらっしゃるかなと思って行ってみたら本当に作業をされていた。持ち帰り用のアイスコーヒーを頼んでから大塚さんに新年のご挨拶も兼ねてお声がけさせてもらった。

実はお店の前を通った時に一度は作業されている姿を確認だけして通り過ぎたんだけど、出逢いに照れるというのも頭によぎったし、自分からきっかけや機会を作らないとダメだなって思って引き戻してお店に入ってご挨拶をさせてもらった。これが偶然なんだけど、今日一日の流れを決めたようなものだった。

「スプリング・フィーバー」「天安門、恋人たち」のロウ・イエ監督が、天安門事件が起こった1989年を起点に、社会主義市場経済が押し進められ激変する中国の30年間と、香港・台湾との離れがたい関係を、ある家族の姿を通して描いたクライムサスペンス。

2013年、広州の再開発地区で立ち退き賠償をめぐって住民の暴動が起こり、開発責任者のタンが屋上から転落死する。事故か他殺か、捜査に乗り出した若手刑事のヤンは、捜査線上に浮かぶ不動産開発会社の社長ジャンの過去をたどる。その過程で、ジャンのビジネスパートナーだった台湾人アユンの失踪事件が見えてくる。転落死と失踪、2つの事件の根本は、ジャンと死亡したタン、タンの妻のリンが出会った1989年にあった。

刑事ヤンに中国の人気俳優ジン・ボーラン、野心家の不動産会社社長ジャンにロウ・イエ組常連のチン・ハオ、夫のタンを失ったリン役に「SHOCK WAVE ショック・ウェイブ 爆弾処理班」のソン・ジア。中国当局の検閲によりカットせざるを得なかったシーンを加えた129分の完全版には、香港の人気俳優エディソン・チャンの出演シーンも含まれる。日本では2019年・第20回東京フィルメックスのオープニングでカットされたバージョンが上映され、2022年に「完全版」で劇場公開。(映画.comより)

公式サイトにあるストーリーと予告編ぐらいしか見ていなかったが、時間と都市をある家族をメインに描くというのは僕の性癖というか、ドストライクなものなので自分の書きたい作品にもきっと無意識でも影響を与える可能性があるといいなって。

時間と場所がわりところころ変わる内容になっており、前半部分はちょっと観にくい展開だなと思っていたのだが、終盤になってそれらがひとつに纏まっていきラストに集結していく。それと香港ノワール的な後半が噛み合っていく部分が非常におもしろかった。前半はちょっと大丈夫かなと感じたが、後半になってからは前のめりな気持ちで観れた。

屋上から転落死したタンと不動産会社社長のジャンとタンの妻のリンが若かった1989年のとある事件とジャンのパートナーだったアユンの失踪事件の真相は予想の範囲内ではあるのだが、男二人と女一人の友人だった三人組の愛憎劇が物語の核にあり、彼らの野望が達成していくのと同時にその精神は磨耗していったこともわかる。

タンがリンに暴力をふるっていた理由、リンが精神を病んで長い時間入院していたのは彼の暴力だけではなく、かつて三人が犯した罪がずっと内部に宿り続けいつしか膨張して彼女や彼を蝕んでいったのだろう。成り上がっていくジャンは「社会主義市場経済が押し進められ激変する中国の30年間」をまさに体現する存在であり、そこで勝ち抜いて巨万の富を得た側として描かれている。しかし、その始まりには人には言えない罪を犯していたという内容にもなっている。

瓦礫の再開発地区と超高層ビルのコントラスト、現在よりは少し前の中国の景色でもあり、かつての日本も同じような経済成長があった。だが、日本はもう経済大国ではないし、かつてのアジアの発展途上国にもいろんな面で抜かれて行っている。資本主義が加速していった先に人々の幸せはそもそも存在するのか、と問われているようにも感じられる。

若い刑事のヤンが探偵というか観客と共に三人の歴史、中国の発展の光と影を見ていく役割になっており、存在感もあって素晴らしかった。彼をメインにしたスピンオフというか現在の中国を舞台に作品も作ったりできるだろうし、観てみたい気もする。

観終わってから下北沢駅まで戻って家の方に向かって歩いていると途中で先日初めてお会いした方がちょうど自転車に乗って横を通り過ぎていった。挨拶するタイミングは微妙だったけど、さきほどの大塚さんのこともあったし、映画終わってからスマホを見たら先日メールした方から返信もあったりして、今日はなんか自分から動いた方がいいなと思えていたのでそのあとすぐに携帯番号のほうにメッセージを送った。

何度かメッセージでやりとりをして三月にお茶をしましょうという約束をした。こういう日があるのはほんとうにたのしい。今年はモードチェンジや新しく知り合った人ともいろんな話をしたいと思っている。あとはそのタイミングだし、それが合う合わないかはかなり重要なことだ。

家に帰る前にトワイライライトに寄って、小川公代著『ケアする惑星』を購入してコーヒーを頼んだ。のんびりと一杯飲みながら一章だけ読んでから店を出た。家の近所でニコラのカウンター友達というか知り合いにばったり会った。今日はそういう日らしい。

もともと夜は友人と焼肉に行く約束をしていたが、そのお店が家からほんとに徒歩すぐのところにあったのでお店で集合した。二時間ほどコースで頼んでいた焼肉を食べてから、我が家に移動してもう一人を加えてオンラインでミーティング。その友達が声をかけてくれたことで広がっていく感じもあるし、今年は流れに身を任せながら気になる人には声をかけてリアルな所で会ってどんどん話をしていきたい。ある意味で種まきではあるけど、やっぱりそちらのほうがたのしいしおもしろいことが起きそう。

2月3日

起きると喉がイガイガする感じ、昨日夜寒かったのもあるけど珍しく人と話す時間が長かったから喉が疲れたのか乾燥したのか、ちょっと風邪を引く手前っぽい。夜に予定があったが、電車乗って行かない方がいいなと思ったので会う予定だった友人に連絡をいれて翌月に変更してもらった。

仕事は朝からリモートワークだったので、その前にお風呂に入って温まった。なんとなくダルさがある時はお風呂に入ったほうが僕は多少楽になる。たぶん、血行がよくなるのが大きいのだろう。

『ナインティナインのオールナイトニッポン』の十六日のゲストが三四郎ということが発表されていた。この二組って今までそこまで絡んでないような気がするけど、「オールナイトニッポン」レーベルを長年引っ張ってきた四番打者というか、この二十年以上一部の顔であるナイナイと当たり外れはあるけど面白い時はとんでもない三四郎というコアなリスナーを持つ三四郎というのはいいのかもしれない。

矢部さんと相田さんは共に楽曲リリースしているとかそこの共通点はあるか。仕事中に『ナインティナインのオールナイトニッポン』聴いたら、やっぱり岡村さんが三四郎のことほとんど知らないし絡みがないって言われていた。

適正請求書等保存方式(インボイス制度)に関する取引したことがあるところからの封筒が届いた。その相手方の登録番号の通知と僕の適正請求書発行事業者登録番号を教えてください。あるいは所得する予定はありますか、ないですかというアンケートのようなものだった。

いまのところ取得するつもりはさらさらないし、インボイス制度は破綻というかなくなってほしいので取得するつもりはないのだが、先方は会社なので取引先に伝えないといけないのでみんなに通知をしていると思うとすごい手間だし無駄だなと思う。多くの人が疑問に思っているし、そもそも十月以降にこんな状況で間に合うわけもない。だとしたら登録する人が多すぎてこれ無理だなってことにしたほうがいい。

レギュラーの定期で書かせてもらっているライター仕事も今はひとつしかないので、もはや消費税を払う以前の問題なのもある。そのために適正請求書発行事業者登録番号取得しても無駄が多すぎて意味がない。

仕事中にradikoで聴いていた『四千頭身 都築拓紀のサクラバシ919』の中で都築さんが恵方巻きの話をしていたので晩御飯に食べたいなと思って、仕事終わってからコンビニに行って海鮮恵方巻きを買った。喉の痛みはずっとのど飴(「たたかうマヌカハニー」)を舐めていたので軽くなった。

ついでに寄ったBOOKOFFで村上龍著『超伝導ナイトクラブ』単行本の備品が二百円で売っていたので買って帰った。文庫版も家にはあるし、同じ装幀デザインだが、大きいほうがこの絵は映える。文庫で読んでいてあまりおもしろかった印象はないけど、発行日を見ると1991年で『コックサッカーブルース』と同年に出た小説だとわかった。

1987年刊行『愛と幻想のファシズム』以降の1990年代は村上龍さんが非常にアクティブで作品もたくさん発表している時期でSMを扱うものも増えていく、同時代の風俗やカルチャーがうまく作品と融合していて、下の世代の小説家やその志望者たちに大きな影響を与えたのもよくわかる作品が並んでいるのがWikiを見るとよくわかる。

2月4日

日付が変わる前に『ケアする惑星』と『ひとつにならない』『沓が行く。』を数章ずつというか、読み進めてから井上順さんのフォトエッセイ『グッモー!』を少し読んで寝ようと思った。フォトエッセイなので文字数はそこまで多くはなかったこともあって全部読み終えてしまった。日付も変わっていたのでそれから寝ることにした。

『グッモー!』は渋谷生まれ渋谷育ちで現在も渋谷に住まれている井上さんの今までの人生についてのエッセイ。戦後すぐの渋谷の写真などもあって、井上家は馬場だったようで馬が身近だったらしい。ワシントンハイツってこの辺りにあったんだとか、名前は聞いたことあるけど僕がいまいち場所がわかっていなかったところも写真で紹介されていた。

井上さんが芸能界に入る前のこともしっかり描かれているが、離婚はしているが父と母の影響が強く、少し上の兄や姉世代の人たちに可愛がられて時代の最先端を知っていたことは粋でおしゃれを磨くことになったし、華やかな世界で活躍できる大きな要因になったのがよくわかる。物事に対して柔軟な姿勢で面白がろうという性格が芸能界という場所に合っていたんだろうし、やさしい人じゃないと群雄割拠な世界では長く活躍はできないと思うけど、そういうものを持っている方だなと思った。エッセイに紹介してあった渋谷のお店とかは何軒か気になるところがあったので足を運んでみたい。

眠っていた時に夢を見ていた。

そこには井上順さんが給仕のようなことをしているレストランのような場所に僕がいた。給仕をしていた井上さんは、そういう役を演じていたのかわからないが、料理やお酒を僕がいるテーブル、たぶん庭のような野外に置かれている席に持ってきた。そして腰に巻いたギャルソンエプロンをとって畳んでから僕の真向かいに座った。ワインを飲みながら料理を食べつつ、僕にいろんな話をしてくれていた。

というような夢だった。話の内容はまるで覚えていないが、寝る前に読んだエッセイで感じたものがそういうシチュエーションになって僕の無意識に働きかけて物語のワンシーンを見せたのかもしれない。

起きてから散歩がてら代官山蔦屋書店まで行く。思いのほか寒さは数日前よりはマシな感じ。東急百貨店渋谷本店が閉店になり、MARUZENジュンク堂書店渋谷店も閉まってしまったので、小説だけでなくいろんなジャンルの書籍が大きなフロアに集まっている場所がなくなってしまった。これは本好きとしてはかなり痛いし、あの広さだからこそ置けていた本もたくさんあったはずなので、偶然の出会いとかが減ってしまうだろうな。

代官山蔦屋書店は建物が三つあってそこそこ広いのだけど、書籍メインではやはり稼げないんだろう、スタバとかほかのものとの併用スペースで成り立っているのもあって、豊富な品揃えとは言い難いところがある。

なにかこれ読みたいという作品がないかなとウロウロしたが出会いがなかったので、読まなきゃと思っていた佐藤厚志さんの芥川賞受賞作『荒地の家族』を購入して、フリーペーパーのところに置いてあった新潮社『波』をもらって店を出た。

家に帰る途中でイヤフォンのコードが絡んでいたので直そうと思って、スマホをポケットから取り出したらそのままイヤフォンジャックが本体から抜けてスマホが地面に落ちてヒビが入った。

本体の画面ではなく、その上に張っているガラスフィルムが実際は割れているのだが、僕はこういうふうに割れたらすぐに新しいものを注文して貼り替える。ヒビが入ったままでも使えなくはないが、それは耐えられないのですぐにアマゾンで四ヶ月ぶりぐらいに使っているガラスフィルムを注文した。個人的な性格の問題もあるんだろうけど、「割れ窓理論」というものがある。

治安が悪化するまでには次のような経過をたどる。

1.建物の窓が壊れているのを放置すると、それが「誰も当該地域に対し関心を払っていない」というサインとなり、犯罪を起こしやすい環境を作り出す。

2.ゴミのポイ捨てなどの軽犯罪が起きるようになる。

3.住民のモラルが低下して、地域の振興、安全確保に協力しなくなる。それがさらに環境を悪化させる。

4.凶悪犯罪を含めた犯罪が多発するようになる。

したがって、治安を回復させるには、

・一見無害であったり、軽微な秩序違反行為でも取り締まる(ごみはきちんと分類して捨てるなど)。

・警察職員による徒歩パトロールや交通違反の取り締まりを強化する。

・地域社会は警察職員に協力し、秩序の維持に努力する。

などを行えばよい。

治安を自分の精神状態だと置き換えてみることも可能だろう。なにかが壊れたままにしておく(可塑性のような性質で元に戻らないものは仕方ない)とそのままいろんなものが壊れていくことに繋がっていく。ゴミを片付けなくなってあるボーダーラインを超えると片付けなくなったり、あるいは外にゴミを捨てにいくこともしなくなっていきゴミ屋敷化するとか、そういうものはこの「割れ窓理論」を心に当てはめるとわかりやすいのかもしれない。

というわけで割れたらすぐにフィルムを交換するし、もし本体が割れていたら修理に出すか機種変をするのが自分の性格である。もちろん機種変や本体を変えるのは何度もできないし金額も高いのでそのことを考えればガラスフィルムを貼っておくということは抜かりなくしておきたい、という考えになる。

文春文庫『Orga(ni)sm/オーガ(ニ)ズム』(上下)への推薦コメントを、大塚英志さんと羽田圭介さんよりちょうだいいたしました。おふたりに感謝申しあげます。 pic.twitter.com/H1KAhGtHRT

— 阿部和重 (@abekazushige) 2023年1月26日

もうすぐ発売になる阿部和重さんの『Orga(ni)sm/オーガ(ニ)ズム』下巻(文春文庫)の帯が大塚英志さんだった。

意外ではないのだけど、阿部和重(「神町」)の前に中上健次(「路地」)やガルシア=マルケス(「マコンド」)がいて、その始原にはウィリアム・フォークナー(ヨクナパトーファ)がいる。帯にフォークナーの名前があって、その架空の土地の名前と年代記はある種のロマン主義と共にあるし、それは現在におけるQアノンたちの陰謀論と歴史修正主義となにが変わらないのか? という問いが浮かぶ。

大塚さんは「Qアノン」というのは文学の問題なんだという話はずっとしているからこそ、「Qアノン」と「フォークナー」の名前を並べているし、それを描くことのできる数少ない日本の小説家が阿部和重ということでもあるのだろう。

夜からのリモートワークは『三四郎のオールナイトニッポン0』を聴いてから、Amazon Musicで「DOMMUNE RADIOPEDIA」で始まった「菊地成孔と大谷能生の「XXX et XXX」」【第1巻/第1章】「マイルス・デイヴィスと東宝映画」を流していた。

やっぱり菊地さんと大谷さんのカルチャーに対しての博学さもあり、そのおもしろさが伝わってくるコンビネーションんというか二人だからこその語り口と話の進みからが心地いい。

2月5日

仕事終わって風呂に入ってから読書をしていたら二時を過ぎていて、寝てから起きると十時を過ぎていた。夜まで空いていたのでとりあえず散歩に。

週末に発売された欲しい本があったが、代官山蔦屋書店で昨日見かけなかったのでどこか大きめの書店に行かないとないのかなと思っていた。だが、東急百貨店渋谷本店が閉店してしまったのでMARUZENジュンク堂書店渋谷店ももうなく、最悪の場合は青山ブックセンター本店に行けばあるだろうと思ったが、ちょっと距離があるのが悩みどころだったが渋谷に向かった。

閉店した東急百貨店渋谷本店をスマホで撮ってから、もしかしたらと思って渋谷モディに入っているHMV&BOOKS SHIBUYAに行ってみた。アイドルやアニメ関係のグッズが大きく展開しており、少しオタク寄りな店舗展開だが、小説もわりと品揃えがあって外文もある程度は揃っているのは前に何度か来て知っていた。実際に欲しかった書籍も入っていて助かった。おそらくアイドルやアニメ関係のグッズやイベントでしっかり稼げているのもあってか、それ以外のものもある程度は品揃えが豊富になっている。小説関係もたいていの新刊は入れているので、今後はもっと足を運ぶことになりそう。

この行き来の間は、『オードリーのオールナイトニッポン』をradikoで聴いていたが、若林さんが東急百貨店最後の日にMARUZENジュンク堂書店渋谷店に足を運んでいた話をされていた。若林さんには会ったこともないけど、同じお店が大切だったという共通項はうれしいし、閉店したことでの寂しさのようなものもよくわかる。もちろん立場とか環境は違うけど、書店という場所に救われていたり、自分の人生に影響を与えていたということが大きなものだったということを改めて感じる内容だった。 ユッシ・パリッカ著/太田純貴訳『メディア地質学 ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』

ユッシ・パリッカ著/太田純貴訳『メディア地質学 ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』

気候変動に直面し、電子廃棄物の山が築かれ、マイクロプラスチックが地球規模で循環する時代、複雑な環境に取り巻かれた現代のメディア文化を十分に理解するために必要なこととはなんだろうか? それは発展的で単線的な歴史観や人間という尺度に則ってきた従来のメディア論ではなく、メディアをそれに先行する物質的現実(地球の歴史、地層、鉱物、そしてエネルギーなど)から捉える視点である。

本書では人間的なスケールから逸脱する巨視的・微視的な時空間からメディアテクノロジーの物質性を読み解くことで、メディア文化・地球・人間を貫く奇妙な関係を浮かび上がらせる。化石や元素といった地球由来の要素を利用したテクノロジーは、陳腐化してごみとなり、やがて地球へと回帰し、新たな「地球」を形づくっていく……その途上にある「今」をどのように考えられるのか──。本書はメディアテクノロジーを条件として「現在」に圧縮される過去と未来、そして迫り来る新たな「人間」と「自然」を探究する。

メディア研究の若き旗手の一人である著者による、人新世のためのメディア論に必須の一冊。

前に書籍情報を見ていて気になっていた『メディア地質学 ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』をHMV&BOOKS SHIBUYAで購入してから帰宅。帯に書かれている「人類は石油を掘りスマホは化石になる」という文章を見て、 上田岳弘著『ニムロッド』のことを思い出した。

上田岳弘著『ニムロッド』のことを思い出した。

作品の概要には、

仮想通貨をネット空間で「採掘」する僕・中本哲史。

中絶と離婚のトラウマを抱えた外資系証券会社勤務の恋人・田久保紀子。

小説家への夢に挫折した同僚・ニムロッドこと荷室仁。……

やがて僕たちは、個であることをやめ、全能になって世界に溶ける。「すべては取り換え可能であった」という答えを残して。 ……

とある。

『ニムロッド』はかなり好きな小説であり、たぶん近年の芥川賞作品の中ではいちばんしっくりきた作品だった。上田岳弘さんの小説は同時代性を一番強く感じる。彼は村上春樹さんの後継者のひとりでありながら、村上さんにおけるファンタジー的なものではなく純文学にSF的な要素を入れて世界観を構築していて、それが僕にはちょうどいいリアリティになっている。嘘っぽい本当と本当っぽい嘘のバランスがたぶん心地いい。

夕方まで先日購入した佐藤厚志著『荒地の家族』を読み始めたら冒頭から見覚えのある地名が出てきた。阿武隈川沿いを歩いてたどり着いた仙台湾、亘理大橋に鳥の海。古川日出男さんの『ゼロエフ』取材時に歩いた場所だった。民宿浜まつさんでいただいたはらこ飯が美味しくて、たまにスーパーで見かけるとあの景色が浮かぶ。

民宿をやっていた若夫婦のお二人は震災時には亘理には住んでいなかったから戻って来れたと言われていた。当時いた人たちは戻ってきていなくて、目の前の空き地は松林が茂っていたがすべて津波がさらっていったと。『ゼロエフ』の「浄化論」のところに亘理のことは書かれている。

『オードリーのオールナイトニッポン』で若林さんがMARUZENジュンク堂書店渋谷店で最後に買ったのは芥川賞受賞作二作品と言われていたので、『荒地の家族』も読まれるんだろうなというちょっとした符号。

家を出る前に最後まで読み終えた。文章はわりと硬さも感じさせるものだったが、それがどこか実直で頑固なイメージのある東北を描くのには合っていたと思う。内容も東日本大震災によって奪われたものと向き合い、逃げ続けている人たちの日常を造園業を営む主人公の視線から見据えていたのもよかった。

海と津波によって奪われた場所が巨大な無機質な防波堤ができたことで逆に海から人を守るのではなく、海を人から守っているように主人公は感じている描写があった。僕も福島県と宮城県の海沿いを歩いて感じたが、あの津波によって流されたあとに作られた海岸沿いの巨大な防波堤はあきらかに海を拒んでいた。

防波堤は陸と海の行き来を阻害し、此岸と彼岸を遮断し、生きている人たちと死んでしまった人をまっぷつに分けてしまったように見えてしまうものだった。それが物語の中でも何度か触れられるが、答えはもちろんなくて、生き残った人たちが抱えているものを微細に丁寧に書いている小説だった。これが芥川賞と言われたら納得だなと思う。

二十二時を過ぎてからニコラに行って、中目黒のトラベラーズファクトリーのイベントで東京に来ていたアアルトコーヒーの庄野さんが来るのをのんびりとビールを飲みながら待っていた。庄野さんが来てからちょっとして二十四時を過ぎて閉店後の店の中で常連数人で飲みながらいろんな話をした。

気がつくと四時前になっていたけど、庄野さんや曽根さんに言われたことでお酒にはまったく酔っていなかった。しっかりとした意識でいつもよりも話を聞けていて、言われた内容もしっかり突き刺さった。なんとかしようではなく、なんとかするしかないし、自分の中の無駄なものがかなり取れて身軽になったような気持ち。

2月6日

お酒はほとんど残っていなかったから八時前には起きて朝のリモートを開始。お昼休憩の時にスーパーに行こうかなと思ったら、深夜に庄野さんからオススメされてその場でポチっていた樋口有介著『風少女』の文庫が届いた。はやっ。解説を見たら法月綸太郎さんが書いていて、樋口さんはデビューが同年の1988年だと書かれていた。僕が小二の時だから、リアルタイムで読めていないし、ミステリにハマっていなかったのもあるからほとんど知らない作家さん。

スーパーやコンビニに行っても普通の卵も半熟卵や温泉卵も数が前よりも少ないし、値段も上がっていて、鳥インフルエンザの影響が出てるんだなと思う。卵を原材料にしているところはきついだろうな。家にある袋ラーメンに煮卵を入れたかったが今回は諦めた。

西尾 メフィスト賞には週一で原稿を送っていた時期もあるので、応募総数は自分でも把握できません(苦笑)。ある時選評で、その投稿態度をたしなめられたんです。一作にもっと時間をかけて取り組むべきと言われ、まだ素直な10代だったのでその言葉を受け止めて、そこから2カ月かけて書いたのが『クビキリサイクル』でした。

西尾 さっき話した通り、『クビキリサイクル』は腰を据えて、2カ月かけて書いたんですよ。その甲斐あってデビューにつながりました。にもかかわらず『クビシメロマンチスト』は確か3日くらいで書いたんです。反省してないじゃないか(笑)。ところが、『クビシメロマンチスト』の反響は大きかった。そのおかしな成功体験が、今に至る「最速で書いてしまうほうがいいんじゃないか?」という考えに繋がってしまいました。よくないですよ(笑)。

西尾維新デビュー20周年記念ロング・ロングインタビュー 20タイトルをキーに語る、西尾ワールドの変遷(第1回)

読めば読むほど恐ろしくなる。西尾維新作品はデビュー作『クビキリサイクル』とほかに何作品しか読んでいないが、『クビキリサイクル』シリーズのその後の新作『キドナプキディング 青色サヴァンと戯言遣いの娘』はちょっと読んでみたい。

さっき名前を出した法月綸太郎さんたちが代表的な作家としての「新本格ミステリ」があって、そのあとに「メフィスト賞」ができる土台が講談社ノベルス、そして編集者の宇山日出臣さんによって作られていた。

『クビキリサイクル』を二ヶ月で書いたのはすごいなって思ったけど、そのくらいで集中して一気にやる、三日は無理だけど二週間あれば一気に最後まで書けるはずだから書いてからその後に無駄を削ろう。もう、流れや辻褄があってなくてもいいから勢いで最後まで書いて、それから直した方が書きたいもの、抑えてしまわないで歪なものは残るはず。

2月7日

起きてから二時間ほど作業をしてから十二時半から開始される映画の試写を観るために家を出た。六本木にあるキネフィルムズまでなので歩いて一時間ちょっとなので歩いて行くことにして246沿いを歩いて渋谷から青山に、そして六本木へ。

何度か試写で来ているので場所は把握しているが、この間東京国立現代美術館から青山霊園に向かって歩いたところの近く、通り一本向こうを歩いているんだなと思いながら進んだ。受付の十二時よりも前についたので目の前にある東京ミッドタウン付近をぶらぶら。こういう大きな施設があると絶対にトイレがあるのでありがたい。

「ブラック・スワン」のダーレン・アロノフスキー監督が、「ハムナプトラ」シリーズのブレンダン・フレイザーを主演に迎えた人間ドラマ。劇作家サム・D・ハンターによる舞台劇を原作に、死期の迫った肥満症の男が娘との絆を取り戻そうとする姿を描く。

40代のチャーリーはボーイフレンドのアランを亡くして以来、過食と引きこもり生活を続けたせいで健康を損なってしまう。アランの妹で看護師のリズに助けてもらいながら、オンライン授業の講師として生計を立てているが、心不全の症状が悪化しても病院へ行くことを拒否し続けていた。自身の死期が近いことを悟った彼は、8年前にアランと暮らすために家庭を捨ててから疎遠になっていた娘エリーに会いに行くが、彼女は学校生活や家庭に多くの問題を抱えていた。

共演はドラマ「ストレンジャー・シングス」のセイディー・シンク、「ザ・メニュー」のホン・チャウ。2022年・第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。(映画.comより)

主人公のチャーリーの家の中でほとんど展開していく、ワンシチュエーションものであり、もともとは舞台作品だったと言われるとなるほどなと納得できるものだった。

冒頭から少し経った時には太り過ぎているチャーリーはおそらく家から出ることはないのだろうなとわかるし、舞台を観ている感じに近いものだった。同時に最後は家から出る(死ぬ)ということになるんだろうな、とはいろんな情報からわかる。

基本的にはチャーリーのいる玄関からすぐのリビングの部屋が主軸になっており、そこに恋人だったアランの妹のリズや娘のエリーやニューライフの宣教師であるトーマスなどが訪れては彼とやりとりをして去って行く。小説『白鯨』も大事な要素になっており、巨体となったチャーリーは浅瀬に迷い込んでどこにもいけなくなったクジラのようにも見えるシーンがある。タイトルのつけかたもふくめてうまいなと感じる。

最後のシーンを観て、ダーレン・アロノフスキー監督が以前作った『レスラー』や『ブラック・スワン』のことが脳裏をよぎった。その二作品も今作のラストも人間と重力の関係性、そして人間が重力から一瞬、その刹那だけ解き放たれる瞬間が共通していた。今作ではそのシーンが神々しさを感じさせるものであり、とても感動的なものとなっていた。

予告編などでも言われているが描かれている五日間の物語の中で、最期の日以外はほとんど雨が降っていたはずだ。最期の日に娘と言葉を交わし、チャーリーが動き出した時に目にするものが非常に西洋的な、キリスト教文化圏的なものに見えた。

『ハムナプトラ』のイメージが強いブレンダン・フレイザーの演技は文句なく素晴らしい。大ヒット映画『ハムナプトラ』シリーズに出演してスターの仲間入りをしていると思ったが、精神的な問題などを抱えていてずっと表舞台には出れていなかったようだ。だからこそ、できた演技なのかもしれないし、チャーリーとは立場などが違っても彼の想いを自分のものとしてしっかり演じられたのだろう。

同じくA24制作『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に出演しているジョナサン・キー・クァンも子役として有名になったがその後仕事がなくなって俳優業を辞めていた。近年のアジア系移民の俳優の活躍ぶりを見て、俳優復活をするためにオーディションを受けるようになって勝ち取った今回の役でいろんなところで助演男優賞を取っている。

A24制作映画は企画の面白さもあるけど、俳優も有名とかではなく監督が必要だと思った人が出ているのも大きな魅力になっている。ビッグバジェットではないからこそ、今回のようなワンシチュエーションで撮るような工夫もしながらこそ、映画が魅力的になる方法を模索している。だから世界中にファンがたくさんいる。

作中のテレビではトランプが大統領になる前ぐらいの選挙状況みたいなものも映っていた。福音派の宣教師が出てくるが、キリスト教というものがアメリカにおいて今もなお大きな影響力があり、キリスト教原理主義などは同性愛をはじめとするLGBTQなどを認めない(日本の与党の票田となっているあの宗教団体の考えと同じだ)というものが出てくるのは、チャーリーには妻子がいながらも元生徒の若い男性に惹かれて一緒になったという、彼のセクシャリティを描く上で必要なものだったのだと思う。その彼が亡くなったことで彼は自分ではほとんど動けなくなるほどに過食して太ってしまったという背景があった。

異形のもののように見えるチャーリーの姿よりも彼の精神の問題、抱えている思いを描こうとしているからこそ、たとえセクシャリティが違おうとも国や生活環境が違ったとしても彼が最期の五日間で娘との絆を取り戻そうとする姿は観る者に届いてしっかりと響く。

元妻のメアリーもチャーリーの元を訪れるので主要キャストは五人いるが、その中でも看護師のリズはずっとチャーリーの健康状態を診ており、彼のケアを最初から最後までしている存在でもある。

小川公代著『ケアする惑星』を読み始めていたのもあって、リズがケアする役割を終始しているということの視点から観てみると映画の感想も変わりそうだなと思った。彼女以外の人間はチャーリーとのやり取りの中でどこか心に抱えていたものから解き放たれる。もちろんチャーリーもリズもそうなるんだけど、リズだけがケアの部分からも解放されることになる。そのことを終わったあとに宣伝の方と話をした。

来た道を引き返すように歩いて帰っていたら渋谷ストリーム前の歩道橋の上にカメラをセットしている報道陣みたいな人や一般の人もスマホを向けている方向を見てみたら渋谷警察署の玄関というか入り口で、そこにも報道の人たちが大挙していた。

ルフィと呼ばれるフィリピンの刑務所から日本各地での強盗を指示していたという人物と一緒に犯罪を重ねていた二人が日本に送還されているというニュースを見たので、その二人が渋谷警察署に引き渡されるってことなのかなって思ったんだけど、今調べてみるとやはり二人は渋谷警察署に移送されたらしい。

そのまま246沿いに歩いて家に帰る前に代官山蔦屋書店によって、『群像』3月号と阿部和重著『オーガ(ニ)ズム』上下巻を購入。

『オーガ(ニ)ズム』は単行本で読んでいるけど、その時はありがたいことに文春の目崎さんから献本していただいた。好きな作家の本は自分で買いたいという気持ちがあるので文庫になったら買おうと思っていた。 家に着くちょっと前にとあるメッセージが来た。ナイキランアプリの距離はもう一キロぐらいで二十キロを越えるぐらいだったから、荷物だけ置いて駅前の方に歩きながらメッセージをしっかり読んでから返信をした。

家に着くちょっと前にとあるメッセージが来た。ナイキランアプリの距離はもう一キロぐらいで二十キロを越えるぐらいだったから、荷物だけ置いて駅前の方に歩きながらメッセージをしっかり読んでから返信をした。

駅前のツタヤでこちらも本日発売だった木爾チレン著『そして花子は過去になる』文庫版が出ていたので購入した。小説の装丁イラストが中村佑介さんによるもので単行本と同じもの。『オーガ(ニ)ズム』同様に今月は読む時間がなさそうだけど、出たらとりあえず買っておく人なので積読がたまるたまる。

メッセージはとあるお仕事に関するもので、いろんな縁が巡り巡っている感じもするし、十二年ぐらい前の伏線を回収しろよといわれているような案件でもあった。間違いなく何かの流れは来ている。この流れに乗るために今書いている小説を最後まで書き切って応募する、完成させろと言われているようなことが立て続けに起きている。

STUTS - Lights feat. Blu (Official Music Video)

2月8日 朝のリモートワーク中に先方に書類を送る必要があったので郵便局に。レターパックを買ってセブンイレブンのプリンターでプリントアウトした請求書と返信用レターパックを入れて投函した。この費用を経費で落とすために会社に出社して領収書代わりのレシートを提出することの無駄さを思うと持ち出しでいいやって思ってしまう。

朝のリモートワーク中に先方に書類を送る必要があったので郵便局に。レターパックを買ってセブンイレブンのプリンターでプリントアウトした請求書と返信用レターパックを入れて投函した。この費用を経費で落とすために会社に出社して領収書代わりのレシートを提出することの無駄さを思うと持ち出しでいいやって思ってしまう。

仕事が終わってからニコラにいってバレンタインブレンドといちごとマスカルポーネのタルトをいただく。二杯目にアルヴァーブレンドを飲んで、カウンター友達な知人がやってきて話が盛り上がったのでビールを飲んだ。 「群像」2023年03月号掲載の古川日出男連載『の、すべて』第十四回を読む。

「群像」2023年03月号掲載の古川日出男連載『の、すべて』第十四回を読む。

語り部である河原真古登がテロに遭った元都知事の為政者であり友人の大澤光延について評伝を書いていたが、それは書物になるのではなく展示として読めるものにするということがあきらかになる。また、その際の展示はAR(オーグメンテッド・リアリティ) によって観覧者が読むことができる(目が見えない人にはイヤーカフが提供されて音声が朗読される)ものとなる。

先月末に早稲大学で行われた展示とトークセッション「ここにいた」にも出ていたメディア・アーティストの藤幡正樹さんによる全米日系人博物館(JANM)で行われた「BeHere / 1942」展もARを使ったものだった。その時に河原真古登のモデルというか参考にしたのは藤幡正樹さんですかと古川さんに聞いたが、そうではないと言われていた。ただ、作品にメディア・アーティスト的なクリエイターを設定すると現実においてそういう人との繋がりができたり関わる、現実の方が近づいてくるから不思議だねと言われていた。もしかしたら、河原真古登がやろうとしているARによる展示みたいなものを古川さんも小説の拡張現実としてやってみたいと考えているのかもしれない。

連載の中でこの先になにが起こるかが短いが描かれていて、物語も終盤に向かっているなと感じたが、あれは唐突な感じもしたが、どうなるんだろう。

1980年代の末には、これまでのファッションをリードしてきた1960年代生まれの新人類世代から、1970年代生まれの団塊ジュニア世代にバトンタッチされて、その世代のなかから新たなファッション・リーダーが台頭し、1989年頃を端緒に、1990年代の若者ファッションをリードしていく。

ここでは、1950年代の「湘南族」や「太陽族」、1960年代の「原宿族」、「カミナリ族」、1970年代の「フーテン族」、そして1980年代の「カラス族」や「竹の子族」のような「族」の名称が取れて、単に渋カジ、あるいは渋谷系と称され、以後、裏原系、ギャル系、お姉系、お兄系、古着系といった具合に、系という呼ばれ方が一般的になっていく。

族たちのファッション行為がカウンターカルチャーもしくは、一つ上世代のファッションに対するアンチテーゼとしての意味合いが多少なりとも存在していたのに対し、系というファッション・カテゴリーでは、そうしたメンタリティーは問われることなしに、より表面的なファッションの差異に関心が向かっていった。さらにこの系の分類は、1990年代以降、より細分化し、かつ新しい系の登場から衰退までの期間が短縮化していくことになる。

「渋谷カジュアル族」から「渋谷系」へ。

「族」から「系」へ。

この大きな変化を両方とも経験した街のファッションが、渋カジとは別にもう一つあります。

それは、前回まで見てきた電車男と深い関係のある秋葉原です。

「おたく族」から「アキバ系」へ。

Tシャツをめくるシティボーイの裾のインとアウトを象徴する街である渋谷と秋葉原。

この両方が「族」から「系」への移り変わりを経験しています。

Tシャツをめくるシティボーイ 第13回 渋カジとは何だったのか・その1 / 文:高畑鍬名(QTV)

パン生地くんの連載の最新回は「渋カジ」についての序章。上記の部分は渡辺明日香著『ストリートファッション論』からの引用として載っていた。

確かに「族」から「系」へと変わったという話は文化論としても面白いし、わかりやすく変化していったんだなって思った。でも、「族」という言葉はあまり使われなくなったけど、同じ意味でもある「トライブ」って言葉が出てきた時期があった。あれはラップとかからの流れだろうからシティボーイ的なカルチャーとは違う位相にあったんだろうな。

2月9日

↑入館時にもらったパンフレット。こちら詳細なものとなっていてこういう展示でもらうものとしては出来がとてもいいものになっていた。

前に友人が観た感想をツイートしていて気になっていた『ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台』展を東京都現代美術館に観にやってきた。最寄が半蔵門線の清澄白河駅だったので渋谷前歩いてから渋谷駅から一本。

ここには何年か前に一度展示を観に来ている記憶があるが五年とかそのぐらい前だったと思う。清澄白河駅付近はおしゃれなカフェなどの飲食店が増えているというのは見たりしたことがあったが、実際用事がないのでどういう場所だったかあまり覚えていなかった。

現在は『クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ』展というものもやっていて、こちらはネットでも前売りが売っていなかったし、『ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台』展とのセット券もなかった。

十時半ぐらいについたら当日券売り場に二百人近くは並んでいた。当日券も買えても入場の時間ごとに分かれているらしく、すぐに展示が観れないみたいだった。お昼以降になってからわかるのだが、『クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ』展をやっていることもあって、おしゃれな人であったり、顔面偏差値の高い人がかなり館内には多かった。美術館にいそうな芸大生とかの感じではない、ファッション寄りな感じの客層、あとは海外の人も言葉を聞く限り多かった印象があった。

『ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台』展のほうは平日だが多少お客さんは入っていて、観にくいということもなく、閑散ともしておらず、ちょうどいい鑑賞空間になっていた。

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ(1962年ロッテルダム生まれ、ベルリン在住)は、2017年ヴェネチア・ビエンナーレのオランダ館代表を務めるなど、オランダの現代美術を代表するアーティストの一人として、20年以上に渡り映像作品や映像インスタレーションを発表してきました。彼女の映像は、他者との共同作業を通じて人々の関係を形成すると同時に、それによって形作られるものとして試行を重ね、シナリオを設定しない撮影に、キャストやクルーとして参加する人々が現れます。撮影の場という設えられた状況で、あるテーマについて人々が対話する過程で発露する主観性や視座、関係性を捉え、鑑賞者の思考との交差を指向します。

このたび当館で開催する国内初めての個展「柔らかな舞台」では、彼女の代表的な映像作品から新作まで6点を展示します。初期作品からは、17世紀のオランダ領ブラジルで総督を務めたヨハン・マウリッツの知られざる統治をめぐり、マウリッツの手紙などを読み上げながら議論する《マウリッツ・スクリプト》(2006年)、オランダによる植民地政策にラジオがもたらした影響についての対話と、インドネシア独立運動家スワルディ・スルヤニングラットが書いた手記「私がオランダ人であったなら」を読み上げる声とが交わる《偽りなき響き》(2008年)の2作品を紹介します。《マウリッツ・スクリプト》はマウリッツの旧居でもあるマウリッツハイス美術館で、《偽りなき響き》はオランダ領東インド(現在のインドネシア)に向けたラジオ放送に使われた放送局跡地で、DJ、看護師、政治学者、ラッパー、アーティスト、ジャーナリストなどが参加する公開撮影として行われました。このように、ある場所がもつ歴史的文脈、そして異なるバックグラウンドや専門分野を持つ人々の声は、ファン・オルデンボルフの作品において豊かな多声性をもたらす重要な要素となります。

展示されていたのは『マウリッツ・スクリプト』(2006年)、『偽りなき響き』(2008年)、『ふたつの石』(2019年)、『Hier. /ヒア』(2021年)、『obsada/オブサダ』(2021年)、『彼女たちの』(2022年)の六作品でひとつのものが短くて30分ないぐらいのものですべてを観ると最低でも三時間以上かかる。

ということで十時半ぐらいに行ったわけだが、映像作品なのでひとつを見始めて終わって次に行ってもそれは最初から始まるわけではなく、途中からになる。何分の作品で今映っているものが何分ぐらいなのかの表示はないので、終わりもわからない。見ているとクレジットが出たりして終わったとわかり、最初から自分が見始めた場所まで見て一回転すると他に移る形で鑑賞した。

ジェンダーやフェミニズムなどについて、あとオランダと植民地だったインドネシアとの関係性など展示されている作品には通じるテーマはあるのだが、高尚な感じだった。おもしろく見たけど、人に薦めるかというと人をかなり選ぶ。先ほど書いたようなものに興味があったり、関心がない人にこれを座って見てよとは正直言えない。

『彼女たちの』は日本で撮影されていて、林芙美子と宮本百合子の二人を取り上げていた。林芙美子が戦争中はインドネシアを含む占領地に赴いて記事や詩を寄稿していたので、そこのインドネシアの流れから企画がスタートしたのかもしれない。それで今回の展示のような映像を観るとめっちゃおもしろい話を出演している人たちがしている。

ただ、これらの作品を映画館でしてもやはり日本だと受けいれられないだろうし、成り立たないと思う。アート(美術)というものとして美術館で展示することで受け取ることができる、という感じがある。

海外ならアートの文脈もあるけど、受け手のリテラシーの問題も含めて美術館でない場所の上映でも関心を持たれる可能性は高いと思う。たぶん、教育の問題だろうし、美術というものに対しての理解のなさとかもろもろが浮き彫りになっていたような気がした。

東京都現代美術館からわりと近いところに住んでいる友人に前からこの日に行くという話をしていたので、一度全部観終わってから展示室から出てから合流して二階のカフェでお茶をした。

二人とも普通にビールを頼んで飲んだこともあって、駅近くでビールでもという話になって美術館を出た。清澄白河駅方面に歩いているとどこかからか薪を焼いているような臭いがしてきた。近所で釜焼きのピザでも焼いてるのかなとか思っていて進んでいると消防車のサイレンの音、右側の方から黒々とした煙が空に昇っていた。火事が起きているようで警察が道路を封鎖していて、サイレンの音も増えていき、立ち止まった人たちが黒い煙にスマホを向けていた。

帰る時にニュースを見たら自動車工場で火事が起きて何度か爆発も起きたとのことだった。人に被害がでてなければいいけど、自動車工場だからガソリンとかオイルと可燃性のものがあるし火の勢いが一気に増すものが多いから一気に火事になったのかもしれないなあ。二人でその黒い煙を見ながら夕方から空いているクラフトビールを出す店を目指して歩いた。

「BEER VISTA BREWERY」というお店でクラフトビールを二杯をつまみを突きながら飲んだ。最初に頼んだのがキュウリの味がするもので、写真の二枚目はわりと飲みやすいラガー系のものだった。

すごくおしゃれな店内でこういう飲食店が増えたからこそ、話題のスポットみたいになってたんだなって。どこも都心からちょっと離れた場所で若い世代が集まって飲食店やカルチャー的な場所ができて人が増えてくると大手が入ってきて開発が始まって物価が上がって、そういう人たちがいなくなるっていうのをいろんな国や都市で繰り返しているんだけど、ここは大丈夫なんだろうかと余計な心配をしてしまった。

2月10日

雪なのかみぞれなのか、どちらとでもいえそうなものが降っていたせいか朝寒すぎて目が覚めて起きた。リモートワークだから出勤しなくてもよかったが、お昼前に不動産屋さんに行く約束があった。お昼前に家を出ると傘がないと濡れるぐらいには雪っぽいものが降っていた。時間が経つにつれ雪からみぞれへ、そして雨へと変わっていき、雪が積もるほどは住んでいる地域は結局積もらなかった。

不動産屋さんに行くのは二年ごとしか訪れない。家の更新のお知らせが来ていたので早めに払いに行った。いつも同じおじいちゃんとおばあちゃんと五十代以上は上のキリッとしているけどどこか坊ちゃん感のある人の三人、家族経営らしいから父と母と息子というふうに見えなくもないけど、どうもおじいちゃんの態度が息子に対するものではないので、長い間ずっとこの不動産屋で働いていて、坊ちゃんおじさんは先代の息子の今の社長なんじゃないかなって勝手に思ってる。実際は親子かもしれないけど、なんか雰囲気が親子感ないんだよなあ。

更新料を払って判子を押して署名をして十分以内で終わった。二年後は二〇二五年、そこまでは家賃を払っていれば住めるわけだけど、そうやって二年ごと先延ばしをしているところもある。だから、二年後は二〇二五年あっという間だ。戦後、敗戦から八十年目か。

帰る前に書店に寄ったらあだち充著『MIX』20巻が出ていて、収録されている次の回が掲載されている『ゲッサン』も一緒に購入した。毎回コミックスが出た時に出る号の『ゲッサン』にはオリジナルカバーがついている。いい商売だなと思うし、そういう販促は意味があるわけで、この時はちゃんと売り上げが伸びていたら、『ゲッサン』は少しでも延命できるし、そうすればあだちさんのようなベテランではない新人の漫画家の人にもチャンスの可能性があるわけだ。毎号買えよって話ではあるが。

『MIX』20巻はひとつ前の巻で描かれた大きな喪失のあとにメインの三人がどう過ごしているのか、というものであり、中休みというか野球はあまりメインではない感じになっていた。

音美があるイケメン有名俳優と一緒にいるところが出てくるなどあだち作品の定番なモチーフも出てきていた。ライバルっぽい系統なんだけど、そういう人は噛ませ犬にもならない状態がずっと続いている。でも、音美が芸能界に入るみたいなことはありえるかもしれない。『タッチ』の最後のアイドルと南の合体バージョンみたいなことにならないとは言い切れない。

今作ではあきらかに父性がなくなった世界を描いている。そして、モラトリアムをだらだら過ごすこともなく、大人にならないといけない環境をあだちさんはずっと描いていると思うし、僕がそういう人間ではないからあだち充作品に惹かれるのか。でも、両輪飲もう一方の高橋留美子的な世界が好きな人の方が今は多いと思うし、そういう人たちがモラトリアムを過ごさずに大人になっているかと言われると疑問ではある。人のことは言えないけど、世界中が幼児化はしているだろうし。

『新潮』最新号に掲載されていた石戸諭さんによる「〈正論〉に消された物語――小説『中野正彦の昭和九十二年』回収問題考」を立ち読みした。時系列でわかりやすく書かれているので今回の騒動というか状況がわかりやすい。

また、大江健三郎の『セブンティーン』二作品についても言及がされていた。この作品を知っていたらこの作品が浮かぶだろうし、参照にすべきだとも思う。

左翼だと思われていた大江さんが右翼の少年の中に入ってその心情から描こうとした作品であり、戦前に生まれて愛国心や天皇や国家へ愛憎がある人だからこその小説的な表現であり、小説でしかできない作品になっている。第二部が長い間封印されていたということもあるので今回の騒動でもう少し言及されるかなと思っていたのだが、そこまででもなかった。

『中野正彦の昭和九十二年』は献本で送ってもらって読んだのでわかるが、ここでも指摘されているようにTwitterやウェブなどのヘイト的なものを取り込んだことよりも主人公の内面が薄っぺらく感じるものであり、その作者の没入感は大江作品のようには感じられない。あえてネトウヨのうすっぺらさをそういう表現で描いたと思えなくもない。でも、ネトウヨはかつての右翼でもないし、リベラルがかつての左翼でもない、ねじれすぎてもうみんなコンフューズしてしまっている。

作品を読んでいる者としてはこんなふうに問題になってしまって回収されることはなかったはずの小説だし、ヘイトを助長させる内容でもないとは言える。ただ、絶賛とかするものでもないし、めっちゃおもしろい小説かと言われたらそうでもない。今までの樋口さんの小説を読んできた人ならわかるはずだが、彼の小説の上位にくるような出来ではない。普通に小説の編集者が「水道橋博士のメルマ旬報」連載時からついていたらもう少し小説として面白くなったりしたんじゃないかな。というのが読んだ時に抱いた感想だった。

だけど、今作が回収されてしまったことで、そもそも読んだ人それぞれがこの作品が言われているようなヘイトを助長するかということを判断さえできなくなってしまった。しかもそれを版元の出版社の内部のいざこさで著者には事前に説明もなく回収をやってしまったことはどうしようもないし、書き手だけでなく読み手も信頼していないということをその態度で証明してしまったのはほんとうにヤバいと思うのだけど、信頼回復はたぶんできないだろうしなあ。こんな状況になって他から出すかって言われたらそりゃあ樋口さんも出したくないだろうし、文句をTwitterで書いてた編集者だけじゃないの得したの、でも会社の信頼を失ったことも加担しているから誰も得はしてないか。

『JUNK20周年記念イベント 爆笑問題カーボーイ25周年ライブ ~ついでに馬鹿力~』の配信を買って流しながら夜もリモート作業。

「オールナイトニッポン」も佐久間さんのイベントの配信は買って見たことがあったけど、「JUNK」は今までなくて今回がはじめて。爆笑問題と伊集院さんの組み合わせはもっと長く聴きたかった。VTRで神田伯山が登場したことで今後、いろいろとあった伊集院さんと神田伯山さんの両氏に新しい展開が起きる感じになっていたのでそれは楽しみだし、ラジオで聴きたいなあ。

これが配信で2500円というのが高いのか安いのかはよくわからないというのはある。配信に関する料金設定ってなんだか受け手も難しい。だけど、いつもただで聴いているラジオ番組の応援ということではあるから、高くはないんだろうけど、コロナパンデミックの影響が薄くなってきた印象でライブも声出しができるようになってくると配信の価値がかなり変わってくるような気もする。この一年がその正念場というか変化の年になるんだろうな。

2月11日

西尾維新著『キドナプキディング 青色サヴァンと戯言遣いの娘 』(講談社ノベルス)を午前中少し読む。

冒頭でメタフィクション的に今回の主人公の玖渚盾が父(戯言遣い)や母(青色サヴァン)のことや「メフィスト」に関することを語る部分があった。メフィスト賞から出てきて20年トップで書き続けている西尾維新だからこその語りにもなっているサービスみたいなものになっていた。

西尾さんはそもそも講談社ノベルスというレーベルに憧れていた人だから、この新書サイズで出すことにこだわりもあるんだろう。最近のメフィスト賞受賞作はこの講談社ノベルスは少なくなっていて、単行本サイズかタイガ文庫が多い気はする。ミステリが作品の軸にあったり、強く影響を受けている人はやっぱりこの講談社ノベルスにしたいという人もまだ多いのだろう。

ここ何回かの受賞者はミステリの人もいるけど、ミステリ要素も少しあるエンタメみたいな人と半々ぐらいかなあ、と思ったけど見てみるとミステリになにか掛け合わせた人のほうが多い感じか。『線は、僕を描く』と3月に出る『ゴリラ裁判の日』がミステリ色がほとんどなくて異色な雰囲気になっているのかも。

お昼過ぎから作業をしてから、夕方過ぎに少し散歩に行って、昨日買い忘れていたありま猛著『あだち勉物語 ~あだち充を漫画家にした男~』第四巻を買って帰って、夜仕事のリモート前に読んだ。

あだち充さんが「少女コミック」で短編を描き始めた頃の話。彼の最初の編集者ともいえる赤塚不二夫番だった武居さんがいろいろやらかして「少年サンデー」から「少女コミック」へ異動するところで終わった。この時点で萩尾望都さんたちは「少女コミック」で活躍していて、あだちさんも「花の24年組」と呼ばれる彼女たちの漫画を面白く読んでいたと「あだち充本」のインタビューで語っていた。

あだちさんも「少年サンデー」から放逐されて武居さんに拾われるように「少女コミック」に活動の場所を移したことで水を得た魚のように伸び伸びと漫画を描き始めることになり、それが最初のスマッシュヒットとなる『ナイン』に繋がることになる。そこはもちろん描かれるとして、この漫画の主人公は兄のあだち勉さんであり、この時期は弟が島流しにあった(当時は少年漫画誌から少女漫画誌に男性漫画家が行くのはそんな感じだったらしい)と思っていた時期であり、兄弟でも見えていた景色はかなり違うはず。このあとに『みゆき』と『タッチ』の頃には勉さんはあだちさんのマネージャー兼アシスタントをするようになるので、そのことが描かれるのだとは思う。

あだち充さんは1970年デビューで、画業50年を越えてもまだ現役の漫画家だが、書店の少女漫画コーナーの平台に萩尾望都著『ポーの一族 青のパンドラ』が積まれていた。萩尾さんはあだちさんよりもさらに一年前に漫画家になっている。半世紀以上描き続けているということがほんとうに素晴らしく偉業でしかないけど、お二人とも七十代に入っていることもあって、こんなふうに漫画の歴史のひとつとして語られることになる。あだち勉さんのことを描くというのは同時にあだち充さんのことを描くことにもなるから。

2月12日

ロロ『BGM』再演するんだ。初演の時に下北沢で観ていて、『BGM』と他の二作品が旅シリーズというか移動することと過去という時間の地層を結びつけていくものだった記憶がある。KAATに観に行こう。

ロロ『マジカル肉じゃがファミリーツアー』を観た時に旅シリーズ三作品についてブログに書いていた。

午前中からお昼過ぎまで西尾維新著『キドナプキディング 青色サヴァンと戯言遣いの娘 』を最後まで読む。「戯言」シリーズも最初の一巻、デビュー作『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』しか読んでおらず、西尾維新作品もほかに読んでいるのが『少女不十分』ぐらい。

「戯言」シリーズの新作はミステリではあるのだが、西尾維新にずっと触れてこなかったこともあるのか、これはなんなんだ?という感じがした。ゼロ年代以降のラノベとミステリの融合というかキャラクターノベルとしてこの人の影響がすごかったんだなと改めて感じる。

セリフがキャラクターごとに特徴的であり、会話のやりとりなんかはテンポがよく、ミステリを解決する能力もその異能の力(キャラクター)によるものだったはずだ。新作はかつての主人公コンビの娘である玖渚盾が主人公であり、母の玖渚友の青い瞳と青い髪を引き継いでいない、つまり特別な父と母の子供だが彼女は特別ではないということが強調されているものとなっていた。また、父と母のように盾にはコンビを組むパートナーは今の所登場していない。

読み終わってちょっと疲れていたので、ひと休憩してから夜の予定までは執筆をした。でも、キャラクターが魅力的であることセリフでキャラ付けできることは大事だなと思う。でも、僕はそれは得意ではない。 前に友人にBialystocksというミュージシャンを教えてもらっていた。青山真治監督の映画をプロデュースしていた仙頭武則さんが関わっている映画の監督がそのBialystockのメンバーであるということもなにかで知った。

前に友人にBialystocksというミュージシャンを教えてもらっていた。青山真治監督の映画をプロデュースしていた仙頭武則さんが関わっている映画の監督がそのBialystockのメンバーであるということもなにかで知った。

甫木元空監督『はだかのゆめ』は去年シネクイントでレイトショー上映していたこともあって、何度か予告は劇場で観ていた。一時間ほどの上映時間であり、そういう場合はトークイベントなどがくっついていることも多かったのでなんとなく行くタイミングを逃してしまっていた。

文芸誌『新潮』最新号で甫木元空監督による『はだかのゆめ』の小説が掲載されていたのもあってこのところ気になっていた。下北沢駅前に新しくできた「K2 エキマエシネマ」で二十一時から『はだかのゆめ』が上映だったの足を運んだ。日曜日の二十一時過ぎの上映だったが七人ぐらいはお客さんがいた。

Bialystocks - はだかのゆめ【Music Video】

↑映画が始まったと思ったらこのMVが流れた。この映画と同名の曲の歌詞はどうやら映画の内容を表しているのだろうなと思いながら、どこかメルヘンな映像とやさしくも芯のある歌声がどこか悲しげで、彼岸と此岸の間で漂うような音色だった。

2人組バンド「Bialystocks」で音楽活動も行う映画作家・甫木元空が、2016年の劇場デビュー作「はるねこ」に続いて撮りあげた長編第2作。

高知県・四万十川の流れる地に暮らす一家の物語を、若くして両親を亡くし祖父と暮らす甫木元監督自身の体験を投影しながら描き出す。四万十川のほとりで、年老いた祖父と、この地で余命を過ごすことを決意した母と暮らす青年ノロ。彼は迫り来る母の死を受け入れることができず、死者のように徘徊する。そんなノロを見守るように寄り添うおんちゃん。息子を思う母と母を思う息子は、互いの距離を測り直していく。

「うみべの女の子」の青木柚が主演を務め、「三年身籠る」など監督としても活動する女優の唯野未歩子、シンガーソングライターの前野健太が共演。(映画.comより)

四万十川の流れ。川というのは大昔からこの世とあの世、此岸と彼岸をわけるものであり、生者と死者が触れ合うことのできる場所でもある。上記に作品の概要があるが、観ている時はずっと息子のノロが死んでしまってお彼岸でこの世に戻ってきている存在のようだった。

死者のように徘徊する、とあるが徘徊しすぎていて死者にしか見えない。川に浸かっていたり、不思議な空間にぽつんといたり、おんちゃんと相撲を取ったり船に乗っていたりと、どうみても生者のようには見えない。最初はおんちゃんがノロの父親で、死んだ夫と息子が生きている妻(母)の元を訪れようとしているけど、どこか申し訳なくてなかなか家に迎えないのかなと思っていた。説明がないのでおんちゃんが何者かはまったくわからないので、僕はずっと父親かノロの知り合いのおっさんだと思っていたけど、そうやって見ても物語は成り立つ。

あるいはわざとどちらにでも取れるような撮り方をしている。一番としかさの祖父は生命力に溢れているとは言えないものの、ノロとその母よりも元気そうに見えた。

どこか曖昧なふうに見える四万十川付近の景色、土着的なものも何度も出てくる。甫木元空監督は青山真治監督に見出されてデビューしているらしく、最後のエンドクレジットにはスペシャルサンクスとして青山監督の名前があった。青山さんは中上健次の土着的な部分の影響を強く受けていた映画監督だったから、この映画を観て甫木元空監督を見出したと言われると、なるほどなと思う。

まったく説明のしないこの物語は受け手にすべて委ねるような清々しさがあり、なんでどうして?という言葉は自分の中で沈めておいて、あとからどの答えを探すような、そんな作品だったように見えた。観終わって、自分のやりたいことをしっかり突き通す、受け手を信頼してるんだなって思えた。ああ、自分もやりたいことしっかり描こうと思いながら歩いて家に帰った。

日曜日だったが、下北沢の夜はにぎやかで月曜日のことなんか考えていない人たちの笑顔が溢れていた。

2月13日

寝ようと思ったけど、深夜一時からradikoでTBSラジオ『20周年記念「JUNK大集合スペシャル」』【伊集院光 / 爆笑問題(太田光・田中裕二) / 山里亮太 / おぎやはぎ(矢作兼・小木博明) / バナナマン(設楽統・日村勇紀)】を聴き始めたら三時までの放送全部聴いてしまった。ワチャワチャガヤガヤしていたが、お祭り感があった。

もちろん20周年記念イベントの一つであり、公開イベントも三つあったわけで大きな祭りなのは確かなのだが、一番若いのが山里さんであり全員がベテランである。これは終わりの始まりの儀式のようにも思えてしまった。

この先たとえばもう二十年みなさんが元気であればたぶんできてしまうのだろうが、長く続いたものはいつ幕を下ろすのか、次世代にバトンを渡すのかという問題はどんなものにもつきまとう。次世代が実力でそのバトンを奪えるかというとそれもなかなか難しいだろうし、長年続いた番組のあとにやるというのは恐ろしいプレッシャーにもなるのだろう。

この全員集合感が始まりではなく終わりの始まりのように感じたのは僕だけなのだろうか、そのことを今度ラジオ好きな友達と飲んだ時にちょっと話してみたい。

起きてからリモートワーク。外はずっと小雨が降っていた。昼前に外に買い物に行ったけど雨はまだ降っていて、傘を刺しながらトイレットペーパーやスーパーで買ったものを入れた袋を持って帰っている時になんで今日買ってしまったのか後悔した。

夜は映画の予告編を見てオチを妄想するという連載の原稿を書いた。今僕がやっている唯一のレギュラーのライター仕事。この仕事があるから映画の試写案内をもらっているようなところもあるし、映画にちょっとだけ関われているのはうれしい。これもいつ終わるかわからないけど、できるだけ続けていきたい。

2月14日

山本信太朗著『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』を前日から読み始めて午前中に読み終わった。

もともと赤坂のことを書く際に参考になるかなと思ってだいぶ前に買ったままだったもの。

ピカソ赤坂店で何年かバイトもしていたので赤坂見附駅付近は馴染みがあった。また、TBSラジオで放送されていた『菊地成孔の粋な夜電波』の初回からのリスナーだったので、赤坂と言えば力道山刺されたる街であり、彼が刺された場所こそがこの「ニューラテンクォーター」だった。番組にはこの書籍の著者である山本信太朗さんがゲストの回もあり、リアルタイムで聴いていた。

長過ぎるこの曲のイントロ、長過ぎるあなたのまつげ、長過ぎるレストランのメニュー、が、 もたらす、長過ぎるセックス。長過ぎる社会主義の、長過ぎる夢、がもたらす、長過ぎる孔雀の羽根。長過ぎるあなたの幸福、長過ぎるアメリカのテレビドラマ、が、もたらす、長過ぎる 灰色の二次曲線。長過ぎる恋愛の休憩時間、長過ぎる哲学の授業、長過ぎたあなたの今週に、 お疲れさまでした。こちら東京港区は赤坂、芸者さんと外車のディーラーが行き交い、力道山が刺されたる街よりお届けしております。

国民の皆様の、週末の憂鬱を消し去る954キロヘルツ、悲しいクールミントの電波を、帝都随一のラジオ局TBSより。1分間のイントロに続く、90分間の生放送であります。

『菊地成孔の粋な夜電波 シーズン1-5 大震災と歌舞伎町篇』P182より

実際に書籍化された番組本を見てみると「力道山が刺されたる街」というワードが前口上ではじめて使われたのはシーズン3からだった。だが、このあとは定番となったので番組で最初から言っていたように勘違いしていたのだろう。

終戦後、児玉は児玉機関が集めた資産の一部を鳩山一郎に提供し、自由党設立をバックアッ プしたといわれている。資金提供の際、鳩山に何か条件はあるかと問われた児玉は、「私個人としての条件は何もないが、ただ一つだけ、いかなる圧力があろうとも、天皇制だけは絶対に堅持していただきたい」と言って、鳩山を感激させたというエピソードが伝えられている。

この資金提供によって、児玉はその後の保守政党に大きな影響力を持つことになり、フィクサーとして暗躍したことは周知のとおりである。

戦後、巣鴨プリズンにA級戦犯として拘留されていた児玉誉士夫は昭和二十三 (一九四八) 年末、アメリカ当局の計らいで釈放された。この釈放には、日に日に高まる共産主義勢力の脅威 (昭和二十四年一月二十三日の選挙で日本共産党の国会議員は史上最高の三十五名に急増)に対抗するため に、児玉の握る右翼勢力を利用しようとするアメリカ側の思惑があったと言われている。

山本信太朗著『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』P80より

児玉機関はいろんな作品でも名前を変えて使われているので名前ぐらいは知っていた存在だが、保守政党に大きな影響力を持つフィクサーとして暗躍したこと、また児玉誉士夫は岸信介同様にA級戦犯だったがアメリカからすれば使い勝手のいい人物だったこともあり、釈放されて戦後の保守的な日本を作る大きな要因となっていく。

この辺りはこのままは使えないのだけど、赤坂は政治や芸能やヤクザ(裏の世界)といった魑魅魍魎が跋扈していた場所であり、このところを抑えていないとかなりリアリティがなくなってしまう。ワードとして出すことでリアリティを出す。また現在の世界にフィクサーがいるかいないのかは陰謀論的なものが付き纏ってしまうが、匂わすほうがいい。実際に村上春樹著『羊をめぐる冒険』には児玉誉士夫の名前は出ていないが昭和に暗躍したフィクサーの話題が出てくる(と山本さんが『東京アンダーナイト』で触れていた)。

ショーの司会は出演者に外国人が多かったため、英語が話せる必要があった。そこで一番最初はジョージ・ルイカー(一九五〇年代から六〇年代にかけて司会、DJとして活躍。俳優としても東宝の 「社長シリーズ」などに出演)が、次にE・H・エリック(デンマーク人の母と日本人画家岡田稔との間に生まれる。実弟は俳優の岡田真澄。トニー谷の紹介で日劇ミュージックホールに司会として出演。のちにザ・ビートルズ日本公演の司会も務めた)が務めることになった。

その後は歌手でもあったロシア系二世のチャーリー湯谷、さらに、同じく歌手として力道山が経営していたクラブ・リキなどでフランク・シナトラばりの美声を披露していた寺島忠夫に司会もお願いしていた。

寺島はのちにアメリカに渡り、プロモーターとして大成功した。数年前、大きな話題となったルチアーノ・パヴァロッティらクラシック三大テノールの日本公演や、大物歌手ペリー・コモの来日を実現したのも彼である。

以前、私が渡米した折にも、彼がチケットを手配してくれて、サンフランシスコでミュージ カル『マイ・フェア・レディ』を観劇したが、そのとき、彼は私を楽屋に案内してくれて、あのレックス・ハリスン(映画『マイ・フェア・レディ』のヒギンス教授役でアカデミー主演男優賞を受賞したイギリスの名優。ダンディとしても知られ彼の愛用したツイードの帽子は"レックス・ハリスン・ハット"と呼ばれる。主演作には『ドリトル先生の不思議な旅』がある)に引き合わせてくれた。また、数年前には二大テノール+ダイアナ・ロスの福岡ドーム公演にも招待してくれるなど、つき合いは今も続いている。

彼の成功は英語も堪能な元JALの客室乗務員であり、サンフランシスコの日本食レストラン「みどり」のオーナーでもあった、明るく社交的な奥様の内助の功が大きいと思う。

山本信太朗著『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』P115-116より

このサンフランシスコの日本食レストラン「みどり」のオーナーという部分を読んで浮かんだのが、去年公開されたポール・トーマス・アンダーソン監督『リコリス・ピザ』だった。この映画の中で高級日本食レストランのオーナーの日本人人妻キミコという人物が出てくる。実際にポール・トーマス・アンダーソン監督が幼少期に近所にあったレストランがモデルになっていたはずだ。

高校に写真撮影に来ていたアラナを見て、生徒のゲイリーが声をかける、という出会いの設定も、アンダーソンがずっと昔に目撃した光景にインスピレーションを得ている。日本食レストランのエピソードも同様だ。この映画に登場する「ミカド」というレストランも、ジェリー・フリックという白人オーナーも、実際に存在したのである。だが、ジョン・マイケル・ヒギンスが演じるフリックが日本人妻に日本語訛りの英語で語るシーンは、アメリカで一部の人からアジア系差別だと批判されることにもなってしまった。

「本物のジェリー・フリックは、日本に長いこと住んで、帰国後、サンフェルナンド・バレーで最初の日本食レストランとなるミカドをオープンしました。まだ寿司が何か知らない人がたくさんいた頃で、メニューはかなりアメリカナイズされていましたよ。そしてジェリーは2年ごとくらいに日本人の奥さんを取っ替え引っ替えしていたのです。それを僕はとても面白いと感じていました。これらのシーンが批判されたことは、そんなに驚いていません。そう感じる人もいるならそれまでのこと。でも、これらは事実にもとづいているのです」

映画『リコリス・ピザ』ポール・トーマス・アンダーソン監督、“究極にパーソナル”な本作を語る

当時のサンフランシスコには「みどり」も「ミカド」もあったのだろう。「ミカド」の白人オーナーのジェリー・フリックという人物は日本に長いこと住んでいたということだから、GHQであったり戦後に日本にやってきてなにか商売をやっていたのかもしれない。『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』に出てくる人たちと関わりがあった可能性も高そう。

役者勝新太郎が認めていた唯一の俳優は石原裕次郎だったかもしれない。

「裕ちゃんにだけはかなわない。演技とか芝居とか関係ないんだ。あいつは素のままでいいんだ。それが本当のスターなんだよ」

勝さんはいつもこう言っていた。

裕次郎さんは裕次郎さんで勝さんのことが大好きだったし、役者として尊敬もしていたようだ。勝さんは裕次郎さんと一緒に飲むと、必ず裕次郎さんのヒット曲『夜霧よ今夜もありがと う」を歌った。裕次郎さんは「俺よりうめえなあ」と嬉しそうに笑いながら、その歌を聴いていた。

石原裕次郎と勝新太郎という昭和のスクリーンが生んだ二人の大スターは、お互いに認め合う良きライバルであり、良き友人でもあったのだ。

山本信太朗著『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』P269より

この書籍の最後は兄貴分として慕っていた勝新太郎の章だった。ニューラテンクォーターは1989年に閉店しており、平成になってすぐに畳むことになったようだが、古き良き昭和の芸能というのものと不可分な場所だったのが本を読むとよくわかる。時代の流れと共に役目を終えたということだろう。

昭和は戦前と戦後という異なる時間軸があり、昭和天皇も戦争以前以後では神様から人間になるという価値観が真逆になったというドラスティックな時代だった。平成も終わってしまって、ずっと昔のことのように思えるのだが、今起きている様々な問題の根源となるものもその時期に決められていたことや価値観を引きずっていることが大きいと思う。過去でありながら現在進行形ともなりえている。つまり、今を書くならそこは何かの形で表出されないと物語に厚さがなくなってしまう気もする。

『東京アンダーナイト―“夜の昭和史”ニューラテンクォーター・ストーリー』を読み終わってから夕方まで作業の続きをしてから、下北沢駅近くにあるライブハウス「Flowers Loft」の「Flowers Loft 3rd Anniversary いとうせいこう is the poet / 向井秀徳アコースティック&エレクトリック」のライブに行った。3周年ということなのだが、「Flowers Loft」という存在をこのライブ告知が出るまで知らなかった。たしかにこの三年間はコロナパンデミックでライブハウスも数える程しか行かなかったということもあるが、新規の箱にはほとんどいっていない。

下北沢は開かずの踏切化していた線路が地下になって再開発されたことで駅前の風景がかなり変わっていることもあって、なにが新しくできているのか把握できていなかったのも僕がここを知らなかった要因のひとつかもしれない。

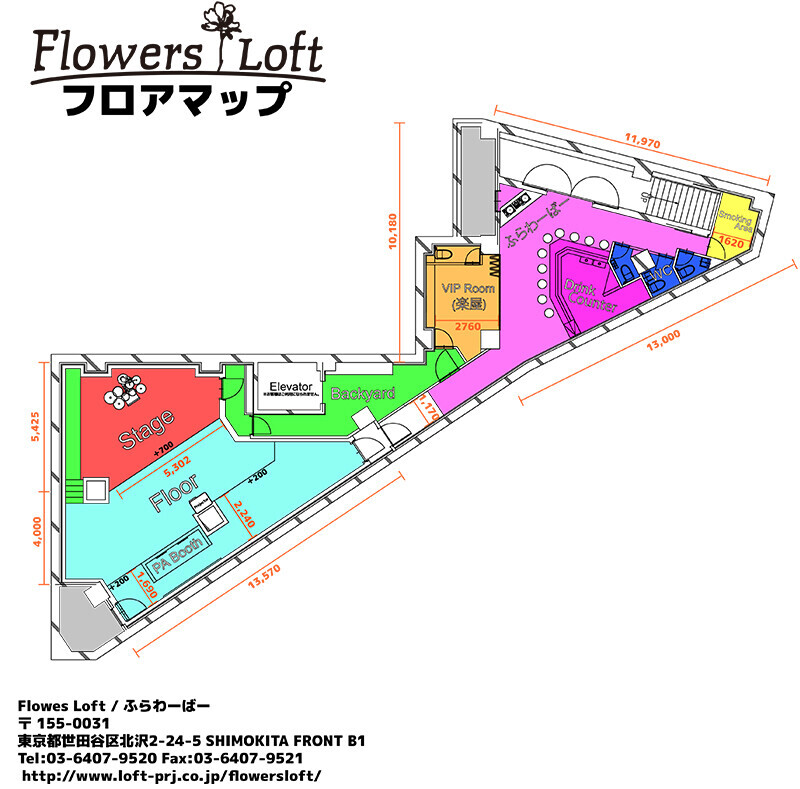

まあ、思ったよりは狭かった。長方形とかの形ではなくてすごくいびつな形をしている。上のマップの「Floor」と文字がある下にある白いところが柱になっていて僕はその柱の左横に立っていたが、左右の端っこの方はステージをかなり斜めでみる形になっていた。整理番号が悪かったらけっこうしんどそうな箱だなと思った。

向井秀徳アコースティック&エレクトリックから始まった。僕がZAZEN BOYSの曲の中では一番好きな『Amayadori』をThis is 向井ソロでやってくれた。

Zazen Boys - Amayadori 7.19 2018

このバンドで演奏した際にはライブで観れているのだが、このバージョンでの音源はなく、『極東最前線』のコンピに入っているバージョンはこれとは全く違う。もし、ニューアルバムが出るのならこのライブで演奏したバージョンの『Amayadori』を入れて欲しいと四年以上は思ってる、というかニューアルバムが全く出ていないまま、既存曲をやりまくっていてどんどん進化させていっている状態。

最後はこれまた大好きな『Water Front』を演ってくれた。『Amayadori』と『Water Front』をイメージして書いた短編があったのだけど、向井さんの演奏を聴いている時にその短編が今書いているやつに使えるじゃんって、なにかのピースがカチッとハマった感触があった。

続いていとうせいこう is the poetのメンバーが出てきて演奏。いとうせいこうさんがこういう新しいバンドをやっていることも知らなかったのでどういう音楽なのか、ポエトリーリーディング+バンドセットという形かなと思っていたが、思ったよりもダブってた。レゲエ音が二回目に乗せた朗読詩のことをダブ・ポエトリーというらしく、このバンド自体がダブ・ポエトリー・ユニットというものらしい。

最初の二曲ぐらいは日本のラップ黎明期にラップをやっていたいとうせいこうさんが口ロロも経て、ポエトリーリーディングに向かっている感じなんだなって。バンドはめちゃくちゃ気持ちいい音だったが、あまり全体的な音には馴染めなかった。三曲目か四曲目ぐらいからダブのリズムとその波長と自分の体の揺れが自然と合うような感覚になっていった。最後の方に二曲はかなり心地よくて気持ちよく踊れた。

いとうせいこうさんは61歳には見えないぐらい若々しいというと嘘になりそうだが、やっぱり人前に出てパフォーマンスする人は実年齢よりもかなり若く見えるし、老いがスローリーになっているんだろうか。

下北沢 Flowers Loft ‼️

— いとうせいこうis the poet (ITP) (@ITP_dubpoet) 2023年2月14日

ありがとうございました‼️‼️👏

ラストは向井秀徳さんとDUBセッション🔊🔥🔥🔥

そしてFlowers Loft3周年おめでとうございます🎊#いいDUB夢気分#いとうせいこうisthepoet pic.twitter.com/UlB9TLrDDM

いとうせいこうis the poetのツイートに向井さんも参加した最後の曲が少しアップされていた。

向井さんが歌っている「蕎麦屋の二階で」という部分はWWWで行われた『平家物語 諸行無常セッション(仮)』映画化記念 古川日出男×坂田明×向井秀徳「皆既月蝕セッション」のアンコールで向井さんがひたすら連呼していたやつなんだよなあ。終わったあとに古川さんと話してたら向井さんが急にあのフレーズ入れてきたって話をされていたはずだから、気に入ったのか、あるいはわりと前からなにかで歌おうと思っていたフレーズなのか。

いとうせいこうさんとThis is 向井秀徳が並んで歌っているのはすげえ新鮮だったし、想像以上にすごくいい組み合わせだった。帰ってからライブ見ている時に浮かんだ設定を書き加えた。

今回はこの曲でおわかれです。

Young Fathers - 'I Saw' (Official Video)