- 2019/01/10『アストラル・アブノーマル鈴木さん』

2019年の映画始めはシネマカリテで大野大輔監督・脚本・編集、松本穂香主演『アストラル・アブノーマル鈴木さん』をば。2018年の映画締めは同じくシネマカリテで『シシリアン・ゴースト・ストーリー』だったが、無意識にそうなってしまった。

あらすじ:鈴木ララ(松本穂香)は、エスカレーターもWi-Fiスポットもない田舎町で、シングルマザーの久美子(西山繭子)と引きこもりの弟ルルオ(田中偉登)と同居し、塾の講師をしたりYouTubeに動画を投稿したりしていた。ある日、撮影クルーを引き連れたテレビディレクターの神野(広山詞葉)が彼女のもとを訪れる。(映画.comより)

ニュアンスとしては現代版、ネットが当たり前になった時代の『下妻物語』というとわかりやすいのかもしれない。舞台は群馬の田舎であり、そこでYouTuberとして動画を投稿しているララ。彼女の母親と引きこもりの弟と家に住んでいる。この作品におけるララの自己承認欲求はSNSが隆盛し、もはや当たり前になった世界ではかなり感情移入できるものであり、同時にその「イタ」さも同時代的なものを感じるものとなっている。

そして、物語の中盤以降にはなぜララが自己承認欲求が強いのか、影でいるということについて苛立っているのかがわかる人物が現れてくる。

ここからはネタバレを含む。

ルルは双子の姉であり妹のリリは東京で芸能人をしている。

リリは一ノ瀬凛子として活動しており、最初はルルが芸能界を目指して小学生の頃からレッスンに励んでいたが、一緒に受けたオーディションで妹のリリだけが合格して、いまや芸能人として名が知られるようになっている。

YouTuberとして活動する際には花などで片目を隠しているのはそっくりな一ノ瀬凛子だと言われたくないという思いと、どこか誰かに気づいてほしいという矛盾した気持ちを現していて、そこに自己承認欲求と自己肯定感がないまぜになってしまうという極めて、今の時代における欲望を彼女は体現している。同時にその矛盾した想いに苛立ちながら世界にムカついているようで自分にもっとムカついている。

ルルが働いている塾で生徒に「メディアは嘘つきだ」と言わせ、自分も何度も大声で言うシーンがある。このメディアはテレビや映画などの大きな芸能の世界であり、妹のリリが一ノ瀬凛子として出生すらも偽り虚構の人物を演じていることに怒りを感じていることでもあり、自分を受け入れなかった世界への呪詛のように何度も言葉にされる。同時に、現在の自分の唯一の世界との通路であるYou Tube自体もメディアであり、その矛盾は一瞬だけ感情の高鳴りと共に無視されているように見える。

映画を見ていると双子という同じ遺伝子を持ち同じ母親の胎内からほぼ同じ時刻に生まれた自分の半身とも言える存在が光と影のように対比され、どこか今の社会を覆っているトゥルーとフェイクのように思えてくる。しかし、もはやトゥルーがあるのかという疑問もあり、すべてのものはフェイクとフェイクだったりするのかもしれない。競争に勝ったものだけが正義であるような時代は911以降のテロリズムの世界ではもはや当たり前のものになってしまった。

歴史は勝者によって作られていき、彼らに不都合な真実は忘却の彼方に葬られるのはいつの世も同じだが。それが経済競争に勝ったものだけが正しい、あるいは大多数の側であるということだけで少数を、マイノリティを排除しようという現在の流れは知性などというものを感じられないのはこの国の首相やアメリカの大統領を見ればわかることだ。彼らには教養も知性もなく、自分の思うがままに動かないものは、嘘をついてそれを事実のように偽ってことを進めていく。マスメディアはそういう暴走を止める装置だが、彼らも経済的な事情からもはやできずにいるという有様だ。

笑いどころはたくさんある。家にやってきたある男性と一家のやりとりや引きこもりの弟とその男性との長い戦いにすらなっていない戦いなど。

主演の松本穂香さんも魅力は姉と妹を演じながらその表情に影を落とすことと女優として輝いているという役をはっきりと演じ分けている。そして、全体にあるどこかオフビートな感じのノリや笑いはとてもたのしくおもしろい。

ある人物が弾くギターとその歌声によってルルの感情ぶち壊されるとこは、創作する人にはよくわかるんじゃないだろうか。ちょっと『ブリグズリーベア』の最後に主人公が自分の作品観られている時に評価が心配で吐きそうになるという部分に通じていると個人的には思える。

You Tuber舐めんなよというルルの言葉は、自分という存在を舐めるなよという抵抗の言葉であり、世界と向き合うための最初の一言のように響く。

- 2019/01/17『蜘蛛の巣を払う女』

デヴィッド・フィンチャー監督『ドラゴン・タトゥーの女』の『ミレニアム』シリーズ最新作『蜘蛛の巣を払う女』をTOHOシネマズ新宿で鑑賞。北欧ミステリーブームが世界中で起きるきっかけになった『ミレニアム』シリーズの小説第四弾の実写化である。

デヴィッド・フィンチャーは製作総指揮になっていて、主人公であるリスベットの過去を巡る物語になっている。友人の有田が観に行ってほんとうによかったと言われたので、あまり観に行く感じはなかったが観ようと思った。確かにフィンチャーじゃないし、『ドラゴン・タトゥーの女』の主演コンビは出てないしなあと思っていた。きっと、多くの人はそう思っているはずだ。だが、しかし!

今作『蜘蛛の巣を払う女』はフィンチャー版『ドラゴン・タトゥーの女』にも負けていないほどのクオリティとおもしろさです、間違いなく上等なエンタメです。このクラスはそうそうないでしょう。

また、冒頭からリスベットが女性に暴力を振るう男性をとことんボッコボコにする、すべての面において。そして、物語のキーとなるリスベットと敵対する女性においても、彼女がある人物から受けてきた被害も現在性が非常に強いものになっている。このことは#Me Too運動とのリンクもかなり感じられる。こういうことを意識的に作品に取り入れる、あるいはそういうものが含まれている作品を選んでエンタメに昇華しながら、ハリウッドでは製作できるということの意味を考えなくてはいけない。

その現在性ということで言えば、アイドルグループのメンバーが受けた暴行被害において、ダウンタウンの松本さんが番組で指原さんがゲストの際に言った発言などがすぐに思い浮かぶ。この件に関してはかつて「ごっつ世代」だと言っていたし松本さんプチ信者だった僕だけではなく、彼に対してそんな風に感じていた人たちの落胆はすごいものとなっている。もし、あれをお笑いだからと言っている人はこの事態の深刻さをずっと理解できない。

同時に自分も同じようなことを気づけない可能性が非常に高いと思う。僕はそうなりたくなりので、できるだけ考えたいし、そういうことに関しての書籍などいろいろ読んでみたりしている。韓国の『82年生まれ、キム・ジヨン』も読んだが、今この本が読まれていることと松本さんの発言はつながっている。たとえ、どんだけ才能があろうがそのジャンルで天下を取ったような天才と呼ばれる人でも、時代を敏感に意識してないと完全にズレていってしまう。本当に大事なことを助言するような親友も後輩もいなくなってしまった結果だと思う。

話を戻せば、この『蜘蛛の巣を払う女』は主人公のリスベットのハッカーとしての行為やバイクや車、戦闘におけるアクションシーンが完全にエンタメとしてたのしめる。今作ではチェスが果たす役割や関係性などの表現があるが、リスベットとチェスをするある人物の知能やその人物を巡る戦いは本当に手に汗握るものとなっていた。もう、今年はこの作品がもうベストなのかもしれないと思うほどだ。あとは自分がどうしても好きなものや投影できるようなものなんかじゃないとこの作品よりは上にはいかないと思う。観てない人は騙されたと思って劇場で観てほしい。

『ミレニアム』シリーズはジャーナリストのスティーグ・ラーソンとパートナーだったエヴァ・ガブリエルソンの共同執筆になっている。ラーソンが反人種差別と反極右を掲げていたのもこのシリーズの背景にあり、キャラクターたちに反映されていることがやはり大きいのだろう。

以下、第一弾『ドラゴン・タトゥーの女』作品テーマをwikiより転載

第1部の原題 "Män som hatar kvinnor" は直訳すると「女を憎む男達」であり、シリーズ全篇を通して、女性に対する蔑視および暴力(ミソジニー)がテーマとなっている。これは著者が15歳のころ一人の女性が輪姦されているところを目撃していながら、何もせずその場を逃げ去ったことに由来する。著者はその翌日、被害者の女性に許しを請うが拒絶される。その時以降、自らの臆病さに対する罪悪感と女性暴力に対する怒りが著者を生涯つきまとうようになった。その被害者の女性の名前は「リスベット」で、これと同じ名前が本作の第二の主人公に与えられている。

スティーグ・ラーソンが第三弾まで、エヴァ・ガブリエルソンと共同で執筆したが2004年に他界したので、ダヴィド・ラーゲルクランツが続編となる第四弾『蜘蛛の巣を払う女』と第五弾『復讐の炎を吐く女』を執筆していて、第六弾まで手がける予定になっている。

今回映画化された『蜘蛛の巣を払う女』の原作小説は未読だが、映画を見る限りではダヴィド・ラーゲルクランツはスティーグ・ラーソンの意志を完全に引き継いでシリーズの続編を執筆しているのがわかる。

シネマカリテで『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』を鑑賞。サリンジャーの代表作でもある『ライ麦畑でつかまえて』はいまだに全世界で年間25万部近く売り上げがあるらしい、なぜそんなにも時代を越えて読み継がれていくのだろうかという疑問はずっとあった。

この映画ではサリンジャーが作家を目指し編集者でもあり大学の創作の授業で講師だった恩師(ケヴィン・スペイシーが演じた)との関係や第二次世界大戦で兵士として戦場に赴いたこと、そして生き延びたが悪夢を見て精神が病んでしまい、その改善として瞑想を始めたこと、最終的にはもう出版しないとエージェントに言い隠遁生活に入るまでが描かれている。

まったく知らなかったが、彼が戦争に行く前に付き合っていた女性のウーナ・オニールが、兵役中にチャールズ・チャップリンと結婚しまったというのは驚いた。ウーナはチャップリンが亡くなるまで添い遂げたみたいなので、チャップリンの伝記を読むと出てくるんだろう。しかし、チャールズ・チャップリンとJ・D・サリンジャーを魅了した女性っていうのは歴史に残っちゃうよなあ。

日本とアメリカでは出版社と作家の関係は違っていて、アメリカではエージェントと作家が契約して、エージェントが出版社に売りこんだり、やりとりをするので作家とエージェントの関係性が非常に大きく、そこでの信頼関係がないとすぐに契約が終わってしまう。村上春樹さんのようにアメリカなどで小説を出している作家はそういうエージェントと契約している。信頼のおけるエージェントと翻訳者という人がいないと日本語で書いている作家は海外で作品を出すことはできない。

サリンジャーは人を信じてなかったというか、信じれないことが起きてしまって公の場所にはまったく出なくなった人だけど、きっと出版したいから小説を書くというよりも書きたいということだけが最優先事項の人だった。

同時に『ライ麦畑でつかまえて』が好評で大きなヒットになると、主人公のホールデン・コールフィールドを自分だと思う少年少女が大量に現れて、彼の自宅前で待っていたり、声をかけられたりということが多発したことも彼が引きこもっていくことになってしまっている。

思春期の不安定な少年少女に寄り添い、ホールデンは自分だと思わせるほどの作品は残り続けるが同時に著者にもダメージを与えてしまう。

ジョン・レノンを殺害したマーク・チャップマンはジョンを銃で殺害後も逃げずに警察が到着するまで『ライ麦畑でつかまえて』を読んでいたというのも有名な話だ。不安定な時期に支えてくれるものはごく一部の人間を境界線の向こう側へ行かせてしまうものにもなりえてしまう。

大多数の人間は消費してこちら側にとどまるが、一部の者にとってはあちらに行ってしまう理由づけになってしまうことがある。連続幼女殺害犯で死刑が執行された宮崎勤の何千本もあったという部屋を満たしていたビデオテープの中で、唯一ラベルの作家に「さん」づけされていたのが宮崎駿だったように。

彼の中にあった「孤独」が分身でもあるホールデンにあったからこそ、届き続けるのだろう。彼は作品を発表しなくなっても書き続けたのだと思うけど、今の時代ならネットのブログでひたすら書いたりしていれば、なんとか読めたり、残ったりはする可能性があるが、出版されていないものや昔のものは読みようがない。物質というものとして書籍で形を成していないとそれらは永遠に失われて読むことができない。彼はそれを望んだのだろうが。

- 2019/01/22『映画刀剣乱舞』

TOHOシネマズ渋谷にて『映画刀剣乱舞』を鑑賞。舞台や様々なジャンルでメディアミックスがされているこの「刀剣乱舞」の劇場版。脚本は戦隊モノやアニメ『美少女戦士セーラームーン』、アマゾンプライム配信『仮面ライダーアマゾンズ』のメインライターを務めた小林靖子さん、なので内容としてはまず間違いないだろうと観る前から思っていた。

スタッフをしているサイト「monokaki」では、舞台版『刀剣乱舞』の作・演出をしていた末満健一さんにインタビューを以前させてもらった。編集長が舞台版などを観に行っていたので問題はなかった。なので、今回の映画が僕としては作品としてはじめて触れる『刀剣乱舞』になった。

今作の映画で登場する「刀剣男子」とは日本刀の名刀を男性に擬人化した者たちで、歴史修正主義者と戦う物語になっている。歴史修正主義者は本能寺の変で織田信長を殺さないように企み、彼ら「刀剣男子」はそれを阻止し信長に死んでもらい、歴史が改変されないようにする。というのが大まかなストーリー。

まあ、このストーリー展開が巧み、そして「刀剣男子」たちは自分たちが所有された歴史や人物たちについて覚えていたり、忘れてしまっているものたちもいる。ここがかなり大きなキーになっていた。僕のように『刀剣乱舞』を全く知らなくてもエンタメとしてたのしめる作品になっている。そして、作品のファンは自分たちが推す「刀剣男子」たちが出てくることでより楽しめるものとなっているはずだ。そうやってキャラクター消費することでより作品は大きくなっていく。

現実社会においてはフェイクヒストリーが跋扈する今、この歴史修正主義者と戦うというのは嫌味なぐらい気が利いている。アマゾンプライムで配信されている『高い城の男』はもともとSF小説家であるフィリップ・K・ディックの作品の映像化だが、この作品は第二次世界大戦で日本とドイツが勝利してしまった世界におけるアメリカが舞台になっている。トランプ政権になってからのアメリカでこの作品が作られたことの意味は大きい。

東京に3発目の原爆が落ちた世界と落ちていない世界を舞台にした『東京オルタナティヴ』もこういう時代だからこそ始まった部分もある。原作者・大塚英志氏インタビューはこちら。この時に大塚さんにお話を聞いた際に『高い城の男』について先にやられたっていうこともありつつ、こういう時代からこそやるべきであるということも伺った。

ポストトゥルースと呼ばれる時代では真実と虚構が混ざり合っていて、なにが真実か嘘なのかわからない。だからこそ、人は信じたいものを信じるしかなくなる。もはや、そこには敵と味方しかいない。対話の可能性は減ってしまうというか成り立たない。

かつて正史が正しく機能していた(と思えた)時代には、都市伝説やフィクションが大きな意味やカウンターとして映画や漫画や小説という作品において嘘だとわかった上でたのしむことができた。それが難しくなってくると「物語」はかつてのようなものではエンタメできない。

ネットの普及によって、「私」という個人の物語を自ら発信できるようになると、「他者」という外部のかつてあったような物語よりも自分が参加できるし関われるものがエンタメとしてたのしめるものになっていく。AKBの総選挙などがいい例だろうか。その時、大きな物語の優位性は低くなっていく。だから純文学が衰えていくのは仕方ないことだと思う。そこには他者の物語があり、自分にしか興味ない人にはもはや外部は大事なものではないからだ。そして、同時にネットは理系的な工学的なものであり、数字の理論になる。文系的な文学的なものは感情的なものである。

PVがどうだこうだと言う話になれば、数が取れなければ失敗ということになる。あるいは、売り上げがよければ成功だ。しかし、例えば、人を育てたり研究するというその時点では不確定性な未来に関わるものは感情的な配慮や思慮がなければ成り立たない。現時点で採算が取れないので廃止です。というのがわかりすい数の論理だが、それを続けてることで未来において採算が取れたり人を育てたりするということは可能になる。

工学化していけば当然ながら医療費や保険料がかかりすぎて財政が破綻するというのならば、60歳以上になったらいなくなってもらうという判断もされるかもしれない。数字で考えればそうなるが、人は感情の生き物だからもちろん反発するし、そうはいかない。

大塚英志インタビュー 工学知と人文知:新著『日本がバカだから戦争に負けた』&『まんがでわかるまんがの歴史』をめぐって(1/4)

↑でも大塚さんにインタビューさせてもらっているが、角川書店の歴史と角川三代とドワンゴの川上量生さんについてお話を聞かせてもらっている中で、「「人文的な知」と「工学的な知」をブリッジする共通言語がないために起きるディスコミュニケーション」ということを大塚さんが言われている。川上さんが宮崎駿さんに怒られたという話はそのディスコミュニケーションによって起きているという話。

現在、この社会がどんどん一部の富裕層だったり金や権力がある人たち以外が生きづらくなっているのは当然であり、多くのものを持ち得ていない人にとってはただ数値化されていく世界では価値がないかのように扱われてしまうからだ。「いいね」が多いことだったり、食べログの評価が高いということだけが意味があるという世界は味気のないガムを永遠に噛むようなものだ。

それでも、人は「物語」を求めているからエンタメはあるはずだ。そこには「私」が応援できる、好きなキャラクターというものが大きな機能を果たしていると思う。しかし、僕自身で言えば「萌え」という概念やあまりなく、キャラ萌えとかしない。アイドルも好きになったことない。「物語」は消費され尽くされ、大きな物語は消え、個人の私的な物語が乱舞している。そして、今残されたものは「キャラクター」消費だけが残っているように思える。そう、僕や私といった「個」もキャラとして現実でもネットでも消費され、それだけが世界を認知する方法になっている。だからこそ、エンタメはキャラ消費するものが圧倒的に強いというのがこの20年ほどで一気に増したように思える。それはポストトゥルースの時代における正史と偽史の関係性において、「私」という個がそれらを行き来するために「キャラクター」を消費することでなにかを繋ぎ止めているようにも感じられる。

かつて大塚英志さんは『定本 物語消費論』を書いたが、キャラクター消費としては東浩紀さんが『動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会』において「データベース消費」「動物化」という概念を提起したがそれがもはや当たり前になりすぎてしまった世界になってしまっただけなのかもしれない。オリジナルはもはや二次創作のネタ元にあるいは参照するためだけに存在する。つまり、正史も偽史も混ざり合う世界では実存の私が私であるという証明のためにキャラクター消費することがどこか祈りみたいなものになっているのかもしれない。

では、僕は祈りがないのだろうか。僕は「サーガ」が好きであり、それは時間の経過だ。祖父母、父母、自分という100年ぐらいの時間に興味があって、それはやはり一族の話だとサーガであり歴史になってくる。その際に僕という個人、あるいは「サーガ」としての物語の主人公は重要なキャラクターであるにも関わらず、本当の意味での物語の本当の主人公は「時間」であり、それが好きだというのが大きいのではないかと思う。

- 2019/01/24『マスカレード・ホテル』

東野圭吾原作小説を木村拓哉&長澤まさみで映画化した『マスカレード・ホテル』をTOHOシネマズ渋谷の朝一の回で鑑賞。

お仕事バディものと言えるミステリー。潜入捜査でホテルでフロントクラークをすることになった新田(木村拓哉)とホテルの従業員であるプロのフロントクラークの山岸(長澤まさみ)という水と油のようなふたりがホテルで起きる可能性の殺人事件を阻止するといった内容。新田と前の事件でコンビを組んでいた能勢(小日向文世)という前の相棒との関係性と、次第に互いのプロ意識や自分にはない視点で信頼をするようになる新田と山岸の新しい相棒という関係性があり、バディものの基本のような組み合わせをたのしむことができる。ここではホテルマンとしてのプロ意識から見るお客様への配慮や視線はお客様を信じるというものであり、刑事は怪しい人物は疑うことで捜査を進展させ事件を解決する。その差がこの物語のおもしろさであり、事件を解決するキーになる。

東野圭吾のベストセラー小説「マスカレード」シリーズの第1作「マスカレード・ホテル」を映画化し、木村拓哉が初の刑事役に挑んだミステリードラマ。都内で3件の殺人事件が発生した。現場にはいずれも不可解な数字の羅列が残されていたことから、連続殺人事件として捜査が開始される。警視庁捜査一課のエリート刑事・新田浩介は、その数字が次の犯行場所を予告していること、そしてホテル・コルテシア東京が4件目の犯行場所になることを突き止める。犯人を見つけるためホテルのフロントクラークに成りすまして潜入捜査に乗り出した新田は、教育係である優秀なフロントクラーク・山岸尚美と衝突を繰り返しながら、事件の真相に近づいていく。ヒロインとなるホテルマンの尚美役に長澤まさみ。「HERO」シリーズの鈴木雅之がメガホンをとり、「ライアーゲーム」シリーズの岡田道尚が脚本を担当。(映画.comより)

ここからはネタバレを含むがホテルで起こるであろう第四の事件がいったいなんの目的なのか、というのが物語のいちばんの伏線になっている。ミステリーとしてパズルを解いていくようにひとつひとつのものと全体像をいかに捉えるか、ということでしか解決する方法はない。人が無意識に勘違いしてしまうことや一連の事件の共通項といったものに一度囚われてしまうと、その外から見ればわかることも見失ってしまう。価値観や仕事上のプライドなど違う立場の人間との関わりがそのヒントになるという意味でもバディものは効果を発する。

バディもので男女であってもここでは互いの信頼と尊敬はできても恋愛感情には発展しない、というのも現在っぽい。もう、人はエンタメに恋愛とかそんなに求めてないのだろうか。でも、芸能人とかの不倫は叩いたりするのに。ここでその要素入れたら終わんなくなるだろうし、原作小説でもそういう要素はなかったんじゃないかなあ。と予想。

つまり連続性があると思ったものは見せかけているだけであり、今回とその中のどれかが繋がっていたりするだけだったりすると規則性や連続性に囚われていると見分けがつかなくなってしまう。今作では山岸がある老婆の視覚障害者を持っている客に対して丁寧な対応をするが、それは老婆が実は夫が視覚障害者で今度泊まりに来るのでほんとうは見えるのに嘘をついてホテルの下見に来ただけだというシークエンスがある。ここでは疑うことが商業病でもある新田と疑わないことを信条とする山岸の仕事のスタンスや彼女のプロ意識などが見れるものとなっている。

また、新田に対して横柄な態度をとり続ける客もいるが、彼は新田が高校時代に関係があった人物であることがわかり、ホテルで起きる可能性のある事件はホテルの従業員の誰かを個人的に狙ったものであるのかもしれないと新田は思う。

視覚障害者のふりをしていた女性は最初の登場では一切顔が出て来ず、サングラスをしているのでわからないがどこかで聞いた声だなあとは思う。そして、何重にも交差していた事件とその動機や関係性はその老婆のフリをしていた女性の私怨によるホテルへの従業員への復讐として周到に計算されたものだったとわかるころにはやっぱり山岸大ピンチで、なんとか新田によって老婆のフリをしていた女性を確保することができ事件は解決する。エンターテイメントとして、二転三転して事件の真実が見えてくるというたのしさがある。

去年の中島哲也監督『来る』を観た人ならどちらにも出てくるある女優が完全に開眼したというかバケモノみたいなすごい女優になっていると思うのではないだろうか、というか彼女の時代なのかもって。

ちなみに友情出演していたらしい明石家さんまさんがどこに出ていたか僕はわかりませんでした。

- 2019/01/26『デイアンドナイト』

『週刊ポスト』の映画コーナーで「予告編妄想かわら版」という連載をやっていて、今週は本日公開の『デイアンドナイト』を取り上げた。予告編だけを見て内容を妄想するというものなので、実際問題多少作品のオチが予想できても外していくこともあるし、時事問題をぶちこんだりもする。紙媒体なので文字数も限られているのだが、今回はこんな妄想をした。

阿部進之介が企画と主演、藤井道人が監督、プロデューサーを俳優の山田孝之が務める『デイアンドナイト』(01月26日)。主人公の明石(阿部)に女子高生(清原果那)が、「復讐するためにここに来たんでしょ」と言い、「人を守るために作られた法律を信じて、明石君のお父さんは命を落とした」と言っている児童養護施設の男(安藤政信)の姿を予告編で見ることができます。どうやら明石の父は悲劇的な亡くなり方をしたようです。「大切な人が殺された。あなたなら、どうしますか?」という予告編のテロップが作品の主題なのでしょうか。

ここからは妄想です。「自分の正義を信じないと、大切な人を守ることはできない」との台詞があります。これは多くの人が思い当たるのではないでしょうか。例えば人を殺さなくても、組織を維持するために不正に目を瞑り、自分の大事なものを守るために誰かを陥れたり、そんな場面はどの時代にもどんな場所にもあります。僕たちは加害者にも被害者にも、どちらにもなりうる存在です。法律というルールは集団で生きるために必要な社会規範です。しかし、このルールを簡単に踏みにじり、自分たちの都合のいいものに改正しようとする人たちは民主主義を崩壊させてしまいます。これって妄想じゃなくて、今の日本社会のことでした。

たいていこんなこと書いてます。妄想だからさ。

朝起きてから途中まで読んでいた芥川賞受賞作である上田岳弘著『ニムロッド』を最後まで。上田岳弘作品では三島賞受賞作『私の恋人』のほうがいい作品だと思う。あと書評家の豊崎由美さんがツイートされていたけど、直木賞・芥川賞の選考委員は数年に一度入れ替えたほうがっていうのは本当そう思う。亡くなるか自分で辞めるまでって、それだと既得権益にしかならないし、文学ってものが本来向き合うものや敵だったものってそういう権力みたいなものだったんじゃないの?

歩いてシネクイントで公開初日の『デイアンドナイト』を鑑賞。山田孝之プロデュースでも話題だけど、僕としては安藤政信さんが出演してるから観に行くっていう。14歳ぐらいの時に安藤さんカッコいいって思って、安藤くんピアス開けてるしっていうので16歳の誕生日に自分で開けた。

安藤くんが雑誌とかのインタビューで単館系映画がおもしろいって話をしていたので興味を持つようになって映画を自分で観に行くようになったとガッツリ影響を受けている。あの時、単館系で邦画を引っ張っていたのは永瀬正敏さんと浅野忠信さんでほんとうに彼らがいたから僕ぐらいの世代の連中は単館系が、映画が好きになったんだと思う。

『デイアンドナイト』は正義と悪についての話であり、自分の大事なものを守ること、そのために悪になってでも守り抜こうとする人たち、あるいはそのどちらかがわからなくなって苦悩する人たちが描かれている。

山中崇史さんや深水元基さんや田中哲司という園子温作品にも出ていた好きな役者さんたちも出ていて、ドンピシャなキャスティング。10年ぐらい前に園監督と田中哲司さん若い頃の顔が似ているって話をしていて、今回田中さん見てやっぱり似てるよなって思った。園子温×田中哲司だと『夢の中へ』がやっぱり最高。

キャスティングの杉山さんは園組でもキャスティングされている人だ。『東京ヴァンパイアホテル』でもキャスティング担当されていて、その時に森七菜さんが選ばれてデビューしたけど、今年は岩井俊二監督『Last Letter』に、新海誠監督『天気の子』ではヒロインで大ブレイクするだろうなって去年から言っているけど、どっちも川村元気案件だよね。

映画の中に出てくるセリフで「自分の正義を信じないと、大切な人を守ることはできない」というのがある。正義も悪も、正史も偽史もごちゃまぜな世界で生きることはやっかいなことばかりだ。

みんな守るべきものがあり、そして勝ったものだけが正義という世界になってしまった。それぞれの正義がぶつかりあって、数の論理で動いていくと感情では理解できているのに、負けたものやマイノリティという「個」を「集団」の一部になった途端に僕らは簡単に踏み潰してしまう。大事なものはとうの昔に失われてしまったのかもしれない。予告編にも出てくるけど真っ白の雪の中で泣いている安藤くんの涙が物語るものがこの作品の核になっていると思った。

- 2019/01/27『サスペリア』

映画史に名を刻むダリオ・アルジェントの傑作ホラーを、「君の名前で僕を呼んで」のルカ・グァダニーノ監督が大胆にアレンジし、オリジナル版とは異なる視点から新たに描いた。1977年、ベルリンの世界的舞踊団「マルコス・ダンス・カンパニー」に入団するため、米ボストンからやってきたスージー・バニヨンは、オーディションでカリスマ振付師マダム・ブランの目に留まり、すぐに大きな役を得る。しかし、マダム直々のレッスンを受ける彼女の周囲では不可解な出来事が続発し、ダンサーたちが次々と謎の失踪を遂げていく。一方、患者だった若きダンサーが姿をくらまし、その行方を捜していた心理療法士のクレンペラー博士が、舞踊団の闇に近づいていくが……。「フィフティ・シェイズ」シリーズのダコタ・ジョンソンほか、ティルダ・スウィントン、クロエ・グレース・モレッツら豪華女優陣が共演。イギリスの世界的ロックバンド「レディオヘッド」のトム・ヨークが映画音楽を初めて担当した。撮影はグァダニーノ監督の前作「君の名前で僕を呼んで」に続き、「ブンミおじさんの森」などで知られるタイ出身のサヨムプー・ムックディープロム。(映画.comより)

ヒューマントラスト渋谷にて昼前の回で『サスペリア』を鑑賞。音楽をトーク・ヨークが担当していること、昔の作品のリメイク作品であるということぐらいしか知らずに観た。オリジナル版とはかなりプロットが違うというのをSNSで見たが、予告編等でのキャッチコピー「 決して、ひとりでは見ないでください」とあったが、一見見でこれって理解できるのか? 設定とか背景にあるもの。わりと途中からわかんなくなってきて、最後になんとなくあれがあれで、これがこうなってって感じにはなるが、「母」の存在と女性たちのコンテンポラリー・ダンスによる儀式なのか、仄暗さと血と踊り。

「母はあらゆる者の代わりにはなれるが、何物も母の代わりにはなれない」

肉体と精神の向こう側にあるような、根元としての血や母なる者たち、ホラーであり怖さもあるが、やはりその先が見たくなってしまう。この肉体の皮膚の外側と外界が触れるその境界線が崩れる時、なにが失われてなにが入り込むのか。見たくない怖いものと怖いもの見たさの内外が解けると自分の存在が強烈な個と輝き、同時に暗闇に埋没していく。向こう側にはまだ「母」たちがいるらしい。

- 2019/02/05『シスターフッド』試写

STORY

東京で暮らす私たち。

ドキュメンタリー映画監督の池田(岩瀬亮)は、フェミニズムに関するドキュメンタリーの公開に向け、取材を受ける日々を送っている。池田はある日、パートナーのユカ(秋月三佳)に、体調の悪い母親の介護をするため、彼女が暮らすカナダに移住すると告げられる。

ヌードモデルの兎丸(兎丸愛美)は、淳太(戸塚純貴)との関係について悩んでいる友人の大学生・美帆(遠藤新菜)に誘われて、池田の資料映像用のインタビュー取材に応じ、自らの家庭環境やヌードモデルになった経緯を率直に答えていく。

独立レーベルで活動を続けている歌手のBOMI(BOMI)がインタビューで語る、“幸せとは”に触発される池田。

それぞれの人間関係が交錯しながら、人生の大切な決断を下していく。

『水道橋博士のメルマ旬報』でご一緒させてもらっている兎丸愛美さんが出演しているということでこの映画を最初に知った。作品は「STORY」の内容ではあるが、映画としては「ドキュメンタリー」と「劇映画」の要素がある。虚実が入り混じるようなメタ構造になっている。

兎丸愛美とBOMIのインタビューやライブだったり撮影風景はドキュメンタリーであるが、劇映画の部分で兎丸愛美が大学の授業で映画監督の池田に対してカメラの前で語るシーンは、本来は劇映画だがそこで語られる内容はドキュメンタリーに感じられ、フィクションの部分にノンフィクションが混ざりこんでいるという感じだ。しかも、作品自体は「ドキュメンタリー」と「劇映画」パートがあるのにも関わらず、「劇映画」の中にも「ドキュメンタリー」要素が入りこんでいて、虚実が入り混じることでより、彼女たちの声や視線はより届くものとなっていた。

「ポストトゥルース」とは、客観的な事実よりも虚偽であっても個人の感情に訴えるものの方が強い影響力を持つ状況で、事実を軽視する社会のことを言うが、現在の世界は言うなれば「事実」と「虚偽」が入り混じっている。しかも、「事実」であっても嘘でもバカが言っても感情的なものに訴えかけるほうが強いという反転現象が起きてしまっている。

トランプ政権はアメリカにおける白人男性がかつてのように自分たちの方が偉いはずなのに有色人種や移民たちに仕事を奪われていると反感を示し、また農村地帯などの古き良きと言われるようなキリスト原理主義がいまだに強い影響を持つような地域の鬱憤が誕生させるきっかけになっているはずだ。彼が言うことや日本では安倍政権が吐き続ける嘘や差別主義丸出しな発言は、かつてあったと思われていたものが奪われたと思った古い価値観を持っている人が自分を保つために差別主義になったり、大きな声や権力といったものが間違えていても否定しないのは自分自身を否定することにつながると思っているかもしれない。

『シスターフッド』での「ドキュメンタリー」と「劇映画」という大きな意味で言うところの「ノンフィクション」と「フィクション」が入り混じることは極めて現在の世界に起きていることとリンクしている。

僕たちが生活しているこの2019年という時間軸はもはや事実や本当のことが最重要なものとしては上位にない世界だからだ。だからこそ、フィクションの力は少しずつ弱まっている。同時に、SNSをはじめとしたツールで個人が外部に向けて発信できるようになれば、当然ながら「誰か」の物語よりも「自分」の物語が優位になっていく。世界自体がメタフィクションになっているので、この映画における二面構造はリアリティを感じさせるものとなっている。

最近ではチョ・ナムジュ著『82年生まれ、キム・ジヨン』が話題になっているが、フェミニズムの問題はどんどん広がっている。それは「ポストトゥルース」の時代が広まっていくのと比例するように、きちんと声を出さないと個人の尊厳が奪われると多くの人が国を問わずに感じることが大きいのではないだろうか。

仕事終わってから下北沢のB&Bで翻訳家・斎藤真理子さんと書評家・倉本さおりさんのトーク「『82年生まれ、キム・ジヨン』ベストセラーが示唆すること」を聞きに。

日本でも重版がかかり、ヒットになっている『82年生まれ、キム・ジヨン』をメインにフェミニズムにおける日韓の違いや、男女間にあるもの、韓国でどう受けとけられていたのか、韓国でのフェミニストたちが今どう思われているのか、言語の違いによる日韓の差だけではなく、韓国の男性によるこの作品の嫌悪の理由や徴兵制というものについて。また、日本で発売になった際に最初にアマゾンジャパンに書き込んだのは韓国のこの作品を否定している人(韓国にはアマゾンないらしい)で、さらにこの作品を肯定する女性がそれに対してコメントをというように日本人がまだ読んでないうちにコメント欄で韓国の人たちが書いていたなど、大きな広がりを持つことになった作品についての話だった。

「男性が生きづらい世の中」になったという声も聞くけど、それは違っていて、今まで女性が抑圧されていたこと、声を出せなかったこと、男性社会で当たり前にされていたけど嫌だったことについて当事者から声が出て可視化されてきたということの意味をきちんと考えていかないといけない。(『水道橋博士のメルマ旬報』1月30日配信「碇のむきだし」1月18日の日記より)

麻生副総理が「産まない方が問題」と平気で言えてしまうこと、育児など働きやすい社会を作るはずの政治家ができていないことに無自覚でそんなことを言える。しかも副総理という位の人物が言うわけだから、なにも期待できないと多くの人は思うだろう。そして、これほどの発言をしても辞任もしないし、というか最近では統計問題も含めてだが、森友問題でも安倍総理をはじめ誰もけじめをつけないし責任を取らない。日本は偉くなったら問題を起こしても謝罪すれば許されて、正しくないことが起きて声を上げると排除されるというのが年々増えている。そうなれば、誰も声を上げないようになってしまう。

先日、読み始めたマーク・フィッシャー著『資本主義リアリズム』に出てきた鬱病快楽主義なども現在の社会における生きづらさや困難さの反応としてあるのかもしれない。それぞれがいままであった従来の役割(男らしいとか女らしいとか、家父長制や男尊女卑など)と資本主義におけるサービスの消費者としての狭間で板挟みになっている。なにもかもが消費されていってしまう。

世界の終わりは想像できても資本主義の終わりは想像できない、というように誰もが個人として在りたいと思うのにも関わらず、システムに絡みとられ、反対するものですらその中で消費されてシステムを破壊することもできずに、逆にシステムを強化してしまうこともありえる。

また、「ドキュメンタリー」と「劇映画」という構造を見ていると「撮る」者と「撮られる」者がいるという当たり前のことを思う。スマホの普及によって自撮りがより簡単に綺麗な画像になった。「私」が中心となる世界ではそうやって自分を世界に拡散できるようになっている。

一流のカメラマンは一流のスナイパーになれるというのを読んだのは漫画『ディエンビエンフー』だった気がするが、僕もそうだと思う。カメラマンはその瞬間、刹那を捉えて閉じ込める。それは時間を永久のものにしてしまう。銃撃して目標にトドメを刺すように、カメラマンはフレームの中をある意味では殺している。そして、永遠のものとする。しかし、セルフィーの時代には自分に銃口を向けて殺し続けている。その死の場面がインターネットにばらまかれている。つまり、かつては「撮る」者と「撮られる」者がある意味では別れて分断されていたが、もはやそれは簡単に入れ替わりが可能になっている。それは虚実入り混じる世界とどこか通じているように思わなくもない。

映画の最後のシーンでお互いにカメラで撮り合うシーンがあったのでそんなことを思った。兎丸さんはヌードモデルとして美しい裸体も魅力的だが、やはりその瞳に惹かれてしまうものがある。今回は映画なのでその声も心地いい。

兎丸さんはなんというかまるで鏡みたいだなと思うことがある。写される被写体であるにもかかわらず彼女の写った写真は見る側のなにかをあぶり出す。見る側の欲望やうしろめたさやなんかを。それはきっと彼女の才能のひとつなのだろう。

兎丸愛美はこれからもっと多くの人が注目せざる得ない存在に間違いなくなっていくはずだ。僕たちはその目撃者になる。

↑は『水道橋博士のメルマ旬報』で兎丸さんの紹介文として書いたものだが、この映画でもこのことを感じた。

映画公開は3月1日。公開の一週間後の3月8日は「国際女性デー」であり、『82年生まれ、キム・ジヨン』の盛り上がりと共に多くの人に注目されそうだなと思う。

公開されたらアップリンクにもう一度観に行こうと思う。

試写終わりに西原監督にご挨拶をした。

- 2019/02/07『バーニング劇場版』

イ・チャンドン監督が村上春樹の短編『納屋を焼く』を元にした長編映画『バーニング劇場版』を観に日比谷に。この作品はTOHOシネマズシャンテでしか都内では上映していなかったから。原作になる短編は先日読んでいた。NHKで放送されたバージョンは未見だった。

「シークレット・サンシャイン」「オアシス」で知られる名匠イ・チャンドンの8年ぶり監督作で、村上春樹が1983年に発表した短編小説「納屋を焼く」を原作に、物語を大胆にアレンジして描いたミステリードラマ。アルバイトで生計を立てる小説家志望の青年ジョンスは、幼なじみの女性ヘミと偶然再会し、彼女がアフリカ旅行へ行く間の飼い猫の世話を頼まれる。旅行から戻ったヘミは、アフリカで知り合ったという謎めいた金持ちの男ベンをジョンスに紹介する。ある日、ベンはヘミと一緒にジョンスの自宅を訪れ、「僕は時々ビニールハウスを燃やしています」という秘密を打ち明ける。そして、その日を境にヘミが忽然と姿を消してしまう。ヘミに強く惹かれていたジュンスは、必死で彼女の行方を捜すが……。「ベテラン」のユ・アインが主演を務め、ベンをテレビシリーズ「ウォーキング・デッド」のスティーブン・ユァン、ヘミをオーディションで選ばれた新人女優チョン・ジョンソがそれぞれ演じた。第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、国際批評家連盟賞を受賞。(映画.comより)

村上春樹の原作とは違う箇所はいくつかあるが、現在の韓国を舞台にするための変更であり違和感はない。最後に主人公のジョンスが起こす行動に関しては、現在の社会、そして世界における「怒り」であり、僕は納得できてしまった。

小説家志望でありながらも書きたいものが見つからないジョンス、彼の父は裁判中でありプライドが高いせいで起こした事件を悪化させている。その父親に愛想をつかせてジョンスが若い頃に出て行った母親は借金まみれという有様。ヘミがアフリカで覚えた踊りをバーで踊る時にその祝祭性と呪術性を彼女は呼び込んでしまったのかもしれない。

と同時に物語の後半では彼女がジョンスに語った「井戸」の話、村上春樹的なワードだが、のことなどにおいて彼女は信用できない語り部であることが示唆される。そして、ジョンスが「ギャッツビー」だと形容した何の仕事をしているのかわからないが、グレードの高い生活を送る金持ちの若者であるベン。彼はジョンスにビニールハウスを燃やしているという話をしたりするが、実際のところ作中では彼が何の仕事をしているのかさっぱりわからない。ジョンスとベンの貧富の圧倒的な格差とヘミが消えてから彼女の行方を追うジョンスはベンを疑って行動を起こす。

ヘミがいなくなってから後半でジョンスが見つけるある証拠にも似たふたつのもの。彼女が消えることと世界の謎、村上春樹作品に見られる恋人や妻がいなくなって、世界の謎に主人公が巻き込まれてしまうというストーリーが映画でも展開される。

問題は、主人公は世界の謎は解明できない、彼は探偵ではない。ただ、謎を解くことはできないが自分の解釈で世界をなんとか把握しようと試みる。そして、行動を起こすことになる。ただ、問題は信用のできない語り部のようなヘミ、行動やバックグラウンドや感情が見えないジョンスというベンに関わる人間の不透明さ、あるいは他者は結局他者であり、真実はわかりようがない。

世界の謎は謎のままに、自分だけが知った事実や推理によって、世界をイメージする。それが真実だとは言えない、ということをこの映画のラストでは見せる。彼の「怒り」は様々な要因から起こり爆発するが、世界の謎はただ残されていくだけだ。だからこそ、リアリティがある。僕たちは世界の謎を解き明かすことはできないからだ。

- 2019/02/11『夜明け』

起きてから歩いてアップリンク渋谷にいって広瀬奈々子監督『夜明け』を観に行く。広瀬監督は是枝裕和・西川美和監督が立ち上げた制作者集団「分福」の出身で、彼らの愛弟子というのが宣伝の売りのひとつのようだった。

是枝監督はずっと「家族」について描いていると思う。『万引き家族』では疑似家族の物語を呈示した。もはや、血の繋がりは呪いでしかなく、血の繋がらない者同士が集まり家族として生きていく。しかし、そこにも血の繋がりができたり、外部にある元の家族への想いや反発が出てくるので、やはり疑似家族であろうが血の繋がった家族であろうが、いつか形を失っていく。しかし、そこに救いがないわけではない。幼児虐待で子供を殺してしまう親のニュースを見る。それなら、虐待されている子供が知らない誰かに誘拐されても、そこで愛される方がまだマシだと思ってしまう自分もいる。『万引き家族』はそういう物語でもあった。

西川美和監督作品では『永い言い訳』において、互いに妻を亡くした男たちが疑似家族を形成していくが、その終焉を描いていた。西川監督作品では「偽り」が作品のテーマになっている。医者ではないのに医者のふりをしている『ディア・ドクター』や夫婦で結婚詐欺をしている『夢売るふたり』、そして、兄弟の愛憎を描いた『ゆれる』でも弟の証言や目撃したものがそれを彷彿させる。

と広瀬監督の師匠筋ふたりの作品について書いたのは、今作『夜明け』もそれらの要素を含んでいるからだ。

橋の下の水際で倒れている男(柳楽優弥)を見つけた哲郎(小林薫)は自宅に連れて帰り解放する。男は素性を東京から来たといい、名前を「ヨシダシンイチ」と名乗る。哲郎には妻と息子がいたが息子が運転した車が事故に遭いふたりを失っていた。息子の名前もシンイチだった。そこから哲郎が経営する鉄工所でシンイチは働くようになっていくが..。

という物語であり、ここでは哲郎とシンイチの疑似家族が始まる。父として偽りの息子とやり直すことで過去の後悔をなくそうとし、父として振る舞おうとする哲郎。シンイチはある理由があり、この町を訪れており、抱えた後悔が哲郎や彼の仕事仲間たちによって癒されるのを拒否してしまう。次第に馴染んでいくが彼はどうしても自分のしたある行為を許せない。哲郎はそれも受け止めようとするのだが。鉄工所の先輩を園子温監督『TOKYO TRIBE』でも主役を張ったYOUNG DAISがいい味出してます。

やさしくされることを拒絶してしまうシンイチ、わかるよ、人のやさしさに耐えきれないことって、そして、そこにあったものを破壊というか壊してしまう。どうしようもない後悔だけが残って、どうしようもないまま飛び出してしまう。これは傷を残してしまう作品だと思う。父親との関係で悩んでいる息子が見るとかなりしんどいかも。

2006から08年にかけて計2シーズンがテレビ放送され、17~18年にはテレビシリーズを再構成した劇場版3部作が公開された人気アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」の完全新作劇場版。「ギアス」と呼ばれる特殊な力を手にした主人公のルルーシュが、世界に対する反逆の狼煙を上げる様を描いたテレビシリーズおよび劇場版3部作のその後の物語を、谷口悟朗監督や脚本の大河内一楼らオリジナルスタッフ&キャストが再結集して描いた。再編成された超合集国を中心に世界がまとまり、平和な日々が訪れていた光和2年。難民キャンプの慰問に訪れていたナナリーと、仮面の男「ゼロ」として彼女に同行していたスザクが、何者かに連れ去れらる事件が発生。事件を解明するため、シュナイゼルの密命を受けて「戦士の国」と呼ばれるジルクスタン王国に潜入していたカレン、ロイド、咲世子が、謎のギアス使いに襲われる。そして、その場には何かを求めて世界をめぐっていたC.C.の姿があった。(映画.com)

新宿バルト9で朝8時半からの回の『コードギアス 復活のルルーシュ』を鑑賞。ほぼ満席だったと思う。公開して近くのTOHOシネマズ渋谷で観ようと思っていたが、時間も合わなかったがたいてい満席に近かったため諦めていた。

オリジナル版であるアニメシリーズは放映当時見ていたが、その後の展開もどうなったのかはまったく知らなかった。あの頃のイメージだとダークヒーローとしてのゼロでありルルーシュだった。9.11から始まったテロリズムの時代、リーマン・ショックによる世界的な恐慌も含め、前世紀にあった価値観や信じたいものがどんどんほころび始め、空洞化していったのがゼロ年代という時代だったように思える。そういう時代の雰囲気も含めてアニメシリーズでのゼロの活躍やある種、目的のためには非道な手段を取ることも理解ができたような気がしていた。

実際のところ、現実世界ではグローバリズムの波や不況や新しいテクノロジーによる価値観の変化についていけないものや、置いていかれるもの、それらを駆使して最先端に行こうとするものと分かれていった。インターネットの普及によって、世界中と繋がり国家を越えた個人同士の繋がりが増えた。かつてネットによる人類の可能性を夢見たのは最初にヒッピーカルチャーを背景にもった西海岸の新興のITベンチャー企業を立ち上げた人だったろう。

カルフォルニアイデオロギーという思想がバックボーンにそこにはあったのだが、iPhoneをはじめとしてそれまでの文化を一新してしまうデバイスとどこでも繋がるネットによって、繋がるどころか世界中をどんどん分断してしまうことになった。そして、価値観が大きく揺らぐときには差別主義者が台頭してくる。

新しい価値観に相容れないものたちは、自分たちを守るために国家だとか人種に「私」という根拠を求めるようになって、排外主義になってしまう。それが残念ながら今の世界における国のトップたちが差別主義者であり、彼らを支持してしまう人たちが跋扈する原因だろう。ルルーシュのようにあえて悪役を演じることもできず、世間知らずな自分勝手なわがままじゃいけないのかという幼児性を感じずにはいられない。それはおそらく「知」と「恥」というふたつの「ちりょく」が彼らにはないからだろう。

BuzzFeedで記事になっていた嘉島唯さんが谷口悟朗監督に話を聞いた『「反逆をアイデンティティーにしてはいけない」。『コードギアス』監督が語る人生と成熟』をたまたま読んだ。谷口監督のインタビューを読むことで観ても観なくてもどちらでもいいと思っていたこの『コードギアス 復活のルルーシュ』をどうしても観たいと思った。監督のインタビューの中で印象的なのは、

溜められないからです。SNSでポンポンつぶやいちゃうわけじゃないですか。「あれが気に食わない」とか「私のここを見て」とか。つぶやくのをやめて、溜めて、溜めて、溜めて……それを作品にすればいいんですよ。

言うに言えないことってあるじゃないですか、人間って。世の中に対する恨みつらみとか、妬み嫉みとか、もしくはその人だけの正論とか。それをネット上で小出しにしちゃって勿体ない。そういうのは、もっと溜め込まなきゃダメだと思うんですよ。気軽にできる時代だからこそ、アウトプットは気をつけなきゃいけない。

今って「努力→上昇→幸せ」と思えなくなっている時代な気がしますから。

私の時代の時には、勉強したら、いい大学、いい会社に入れて、一生安泰。いずれ庭付き一戸建てに住んで……なんとなくルートがありました。一方で、「一般的な幸せへの道」があるからこそ、そのルートから外れる人生も存在できた。

ところがバブルが崩壊した後は、大企業に入社しても一生安泰ではない時代になった。家を持っても安心できない。

さらに情報が溢れてしまって「全部わかってしまう」時代でもある。一般ルートではなく、狭き門の成功を目指しても「こっちのルートも上手くいった後に困難が多い」という情報にすぐアクセスできてしまう。

そうすると努力する理由が見つからない。社会が答えを提示してくれないんです。何をもって「良し」とするのか、その評価基準が不安定だから、人生の進路が決まらなくなっているのかな、というのが私の見立てです。

社会が答えを提示してくれないと不安になって耐えきれないことから愛国者という名の歴史修正主義者や差別主義者になったり、オンラインサロンなどで疑似的な父の役割を誰かに求めたりもする。

若い人だけじゃなくても、老いた人にもネットでどんどんおかしくなっていく人を見るのはそういうことが大きな要因だと思う。谷口監督の発言は今の時代を生きる僕たちにとって響くものになっていた。そういう監督が「反逆」していたルルーシュをいかに現在の時代にあった「復活」をさせるのかに興味が沸いた。

そんなわけで朝一で観にいった。大きな物語が終わったその後を描いた作品でありながら物語の展開はタイトル通りにルルーシュの復活をメインにしていた。

最初にルルーシュを元に戻すという話とナナリーとスザクが連れ去られる話から展開する。その後、C.C.とルルーシュと潜入捜査をしていたカレンたちが合流し、ルルーシュを元に戻すために門がある場所に出向く。そして、復活するルルーシュとスザクの再会で一幕が終わる。ここで物語にとって大事な喪失していたもの(元のルルーシュ)を取り戻す過程が完了する。

二幕は残された喪失とも言える「ナナリー奪回作戦」が開始されていく。ここでは最後にルルーシュが敵のボスであるシャムナにチェックメイトをして解決したかと思いきや、自体は大きく展開する。ここでどんでん返しが起こりルルーシュの完璧な計画が崩される。それはシュムナが持っているギアスの能力の発動による。

ここから三幕のような残りの部分ではルルーシュとシャムナの知恵比べでありギアス対決がクライマックスに向けて白熱する。最終的にはルルーシュがシャムナのギアスを見破り、勝利してナナリーを救出する。

「反逆」が終わり、「復活」したルルーシュは最後にC.C.と共に新しい旅に出ていく。112分、ほぼ2時間のこの作品は構成がかなりきちんとされていてのがわかる。つまり、オリジナルシリーズを観ていなくても内容的にはわかるエンタメになっている。もちろんシリーズを見ている人が観にくる人の大多数だろうが、完全にその後の話をエンタメで三幕構成で進めているので観ていてストレスはない。単純にエンタメとして限りなく王道のパターンで展開されている。

最後にはルルーシュとC.C.の二人で物語が終わっていく。復活した彼がこの後どう生きていくのかはわからない。だが、彼しか進めない道があり、それを選んで手にするために動くのもまた彼自身の問題になる。C.C.の願いを叶えることがしばらくの人生の目標になるのだろうけど。

前述のインタビューで「何を目的に生きていけばいいと思われますか?」という問いに谷口監督は、

それは本当に本人が決めることだと思っています。1つのキャラクターに命題が与えられて、そこに1つの答えが出るところまでが物語です。例えば受験までをテーマにしたら受験が終わるまで。就活だったら就活が終わるまでがその人の目的になる。そこから先、主人公がどのように動いていくのかは彼自身の人生であって、それまでの物語とは別のものになる。

と答えている。

- 2019/02/19『金子文子と朴烈』

朝一でベルサーレ渋谷にて確定申告。終わったら休みだし、映画を観ようと前日にネット予約をしていたのでイメージフォーラムで『金子文子と朴烈』の11時の回を鑑賞した。平日だし、題材的なものもあるのか白髪の人が多かった気が。

大正時代の日本に実在した無政府主義者・朴烈と日本人女性・金子文子の愛と闘いを、「王の男」「ソウォン 願い」のイ・ジュニク監督、「高地戦」「建築学概論」のイ・ジェフン主演で描いた韓国映画。1923年の東京。朴烈と金子文子は、運命的とも言える出会いを果たし、唯一無二の同志、そして恋人として共に生きていくことを決める。しかし、関東大震災の被災による人びとの不安を鎮めるため、政府は朝鮮人や社会主義者らの身柄を無差別に拘束。朴烈、文子たちも獄中へ送り込まれてしまう。社会を変えるため、そして自分たちの誇りのために獄中で闘う事を決意した2人の思いは、日本、そして韓国まで多くの支持者を獲得し、日本の内閣を混乱に陥れた。そして2人は歴史的な裁判に身を投じていく。ジェフンが朴烈役を、「空と風と星の詩人 尹東柱(ユン・ドンジュ)の生涯」のチェ・ヒソが金子文子役を演じるほか、金守珍ら「劇団新宿梁山泊」のメンバーが顔をそろえる。2018年・第13回大阪アジアン映画祭では「朴烈(パクヨル) 植民地からのアナキスト」のタイトルでオープニング作品として上映された。(映画.com)

素晴らしい作品だった。今年観た映画ではこの『金子文子と朴烈』と『蜘蛛の巣を払う女』が飛び抜けていると個人的には思う。

昨今の世界の流れもあるし、もちろんそれと呼応する部分もある。# metooやフェミニズムが大きなムーブメントになっているが、この二作品にはどちらも要素としてはある。『金子文子と朴烈』はタイトルの二人は同志であり、恋人であり、かけがえのない存在だが、二人は男女同権というか対等な関係でそれがほんとうにカッコよかった。

関東大震災が起きた後にその混乱に紛れて日本政府が社会主義者や朝鮮人や在日の人たちを総検束した。井戸に朝鮮人が毒を入れたという嘘が流布され、自警団という名の生贄探しの日本人が大人だけではなく子供、老若男女の朝鮮人を大量に殺した朝鮮人大虐殺が起きてしまう。

普通の、市井の日本人が大地震の混乱の中で恐怖心に煽られ、同時に政府への不満へを抱かさないために彼らが流布したことを信じて、多くの罪のない普通に住んでいる、地震の前には同じ町に住んでいた朝鮮人たちを殺した。

冒頭で朴が人力車で運んだ日本人の客に金が足りないと言うと相手が怒って、彼をボコボコにするように差別はあったし、日本人が朝鮮の人を見下していたという描写が出てくる。また、内閣で内務大臣をしていた水野錬太郎の個人的な朝鮮、韓国への憎悪が井戸に毒を入れたとか、彼らを拘束させることになり朝鮮人虐殺を引き起こすことになる人物がいる。本当にレイシストでしかない。残念なことにほぼ100年前の1923年に起きたこのことは現在の2019年の日本とあまり変わりがない。

何年にも渡って嘘をつき続けていたことの責任を取らない内閣の長である総理大臣、彼の下の副総理も責任も取ることもない、ただ不正をしても罰せられることなく、報道を規制していく。都合の悪いものは排除しようとする姿勢、国民の不満の矛先を自分たちに向けないために韓国や中国を敵のようにして、注意をそらす。

差別主義者ばかりになるのは、なにか信じていた価値観やあると思っていた経済的な成長が失われて行くときに「私」を担保してくれていたものがなくなるからだ。そして不安になる人たちは、国家や民族にその「私」を託そうとする。くだらない、そんなことをしても意味なんかないのに。そうして、国家や民族を拠り所にする人たちは簡単に流されて、差別主義者になっていく。本当の敵はそういうことを扇動しているもののはずなのに。気づかないのかもしれない、そこで自分を正当化できなくなるともはやなにもかもなくなってしまうから。

空気を読むことだけが優先される。村社会から疎外されることを恐れるように教育された世界では、刃向かうことができにくくなる。経済成長が可能でこれから先も伸びていくという可能性があるときには、個性よりも従順な平均的な会社員が求められた。それもどこか戦争のために教育がなされて、従順な兵士が必要だったようなものに近い。

組織の一員として上に逆らわずにしっかり働く労働力として、空気を読むことは必要な能力だった。そんな時代もとうの昔に過ぎ去って、もはや経済大国でもないのに、なくなったら価値観が変わっていくことが怖くて大きな声に流されてしまう。この映画で描かれている簡単に嘘に騙されて大虐殺をした一般の日本人、軍の者もいるのだが、ヘイトスピーチやレイシストな発言をSNSで垂れ流している人が思い浮かぶ。

彼らのような残念すぎる、考えることを放棄しているようにすら見える国会議員は何人もいて、そいつらは与党の考えを煮詰めたようなものとして、鉄砲玉のような存在として飼われている。だから、そいつらが暴言や差別的な発言をしても首を切ることはないという事実だけがある。

だからこそ、今観るべき映画だと言える。そして、韓国映画として制作されていることに注目しないといけない。朝鮮人虐殺が起きたことを隠そうとした日本政府があったことも事実だ。

日本映画はこういう骨太な作品を作れなくなっている。作りたいと思っていても映画会社や製作委員会からは許可も金も出ない。政治的な作品はウケないという理由なのかもしれない。それこそがマーケティングという言葉に踊らされたツケだ。

近年韓国だけではなく、アメリカでも政治的な事件やかつて起きた実話を元にした映画がいくつも作られていて、クオリティも高く、ヒットもしているのに。ねえ、そういう作品観たいんですよ。女子高生の恋愛ものもやるべきだしアイドルものも、テレビドラマの劇場版も漫画や小説の発行部数が多いから客数が予想できるみたいなのもやってていいから、こういうものを作っていかないとほんとうにヤバいよ、日本映画が世界で戦うことがどんどんできなくなる。というかなっている。

冒頭で朴の書いた「犬ころ」の詩を読んで彼と出会うことになった金子文子は同じくアナーキストとして同居を申し出て、生涯の同志となる。朴と金子は朝鮮人大虐殺のスケープゴートにされそうになる。だからこそ、彼らはそのことを隠させないために暴挙ともいえる行動に出る。

法廷での愛を告白するシーンもあるが、金子文子は一人の個人として考え、おかしいものへはおかしいと言い。権力に対して唾を吐いた。彼女は朴のアナーキストとしての姿勢(民衆は敵ではないとはっきり言って、国家やシステムに対して異議を唱えていた)に共鳴し、彼女もまたそういう人間だった。文子はとてもチャーミングで、ふたりでいる時の表情は大切な人といる時にこそできるリラックスした顔で、美しかった。

法廷の二人の挙式のような場面、朴烈と金子文子のアナーキストとしての言葉はほんとうに聞いていて、なにかが解放されたような気持ちになった。

個人の尊厳や自由が国家や大きな力によって不条理に制限されたり剥奪されそうになる時には、声をあげないといけない。あるいは行動に起こすしかない。しかし、行動を起こすために必要な情報がなかったり、あるいは報道がされていなかったりして、偏ってしまっているという現状もよく言われている。

国家は国民やその地に住む人たちのためにあり、国家公務員というはその国民に使えるものだ。公僕と呼ばれるのはそのためだが、内閣を始め今の与党の政治家はどうも勘違いしているようにしか思えない。国民が国家に奉仕すると思っているのだろうか、だからこそ、あんな知性のない恥も知らない政権が何年も続いているのだろう。そして、報道の力、ジャーナリズムはそれらを監視する役目のはずだが、今の日本ではそれが失われている。そんな時代だからいろんなことが難しくなっている。

ポストトゥルースの時代は嘘が平気で混ざり込んで堂々とした顔をしている。それは安倍政権やトランプ政権誕生ということだけはなく、イラク戦争の大量殺戮兵器という嘘とインターネットとSNSの普及から始まったことだと思う。

ゼロ年代とこの10年代はそういう時代になってしまった。いろんなものや大きな権力が腐敗していった時代だとのちに言われるのだと思う。この反動がちゃんと20年代以降には起きてほしいし、自分も含めて考えて発言したり行動したいと思う。こういう映画が今観れるということはとても大事なことだ。

金子文子は死刑から無期懲役に減刑されたあとに獄中で死亡する。それを聞いた朴の叫びが観る者へ響く。

文子の亡骸を「不逞社」の仲間たちが掘り起こしに来る時に仲間の一人が「ここは寒いだろ」って言った時に泣いてしまった。終わった後には何人かの人がおおきな拍手をしていた。そういう映画だった。

大逆罪というものが作品に大きく関わってくるが、戦後日本でも若者たちが皇太子(現・今上天皇)を狙った事件がいくつか起きた。彼らと戦後を代表する小説家たち(大江健三郎、三島由紀夫、石原慎太郎)たちの関わりを描いた大塚英志原作・西川聖蘭作画『クウデタア 完全版』という漫画がある。

- 2019/02/22『岬の兄妹』試写

港町、仕事を干され生活に困った兄は、自閉症の妹が町の男に体を許し金銭を受け取っていたこと を知る。罪の意識を持ちつつも互いの生活のため妹へ売春の斡旋をし始める兄だったが、今まで理解のしよう もなかった妹の本当の喜びや悲しみに触れ、戸惑う日々を送る。そんな時、妹の心と体にも変化が起き始めて いた...。ふたりぼっちになった障碍を持つ兄妹が、犯罪に手を染めたことから人生が動きだす。地方都市の暗 部に切り込み、家族の本質を問う、心震わす衝撃作。(ヒューマントラスト有楽町より)

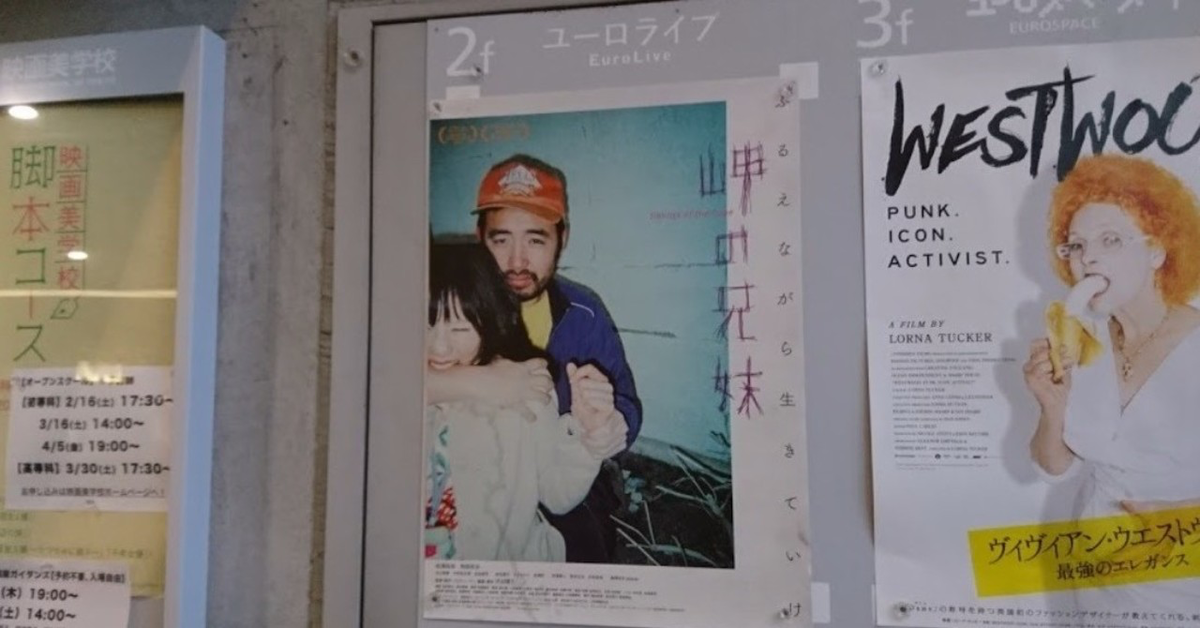

ユーロライブにて『岬の兄妹』トークベント付きの一般試写を観に行った。前からこの作品を紹介するCINRAなどの記事を見て気になっていたので、映画が公開されたら観に行こうと思っていた。

今回のトークイベントには片山慎三監督、作家の樋口毅宏さんに映画評論家の森直人さんというもので、樋口さんからお誘いをいただいたので劇場公開より先に観せてもらえることになった。片山監督がポン・ジュノ監督や山下敦弘監督の助監督をつとめていたとなれば期待値も当然ながら上がるのは仕方ない。

↑で記事になっているけど、後半には映画の主演である松浦祐也さんと和田光沙さんも参加されて五人でのトークになった。森さんが司会としてトークを回されていた。この作品について片山監督は記事にあるように、

「15年ほど助監督をやっていましたが、最近の日本映画に思うところがある」と切り出す。「商業映画でデビュー作というと、普通、撮影期間は2週間くらい。それじゃあ、いい映画は絶対に作れない。自分のお金でいいから、コントロールしてすべて撮ろうと決めた。俳優さんも理解のある方々で、1年間も拘束して撮影するのは、あまり事務所などが許してくれない。わがままを通して、時間をかけて撮影することができた。感謝しています」と真摯に語り、「時間をかければ良いものができるというのを、身をもって示したかった。それが今回のもうひとつの目標でした」

と語られていた。この映画の制作から公開までの片山監督のスタイルが今の日本映画への批評であり、挑戦でもあるのがよくわかる内容の作品だった。

予告編だけは観ていたのでなんとなくの雰囲気はわかっているつもりだったが、実際に観るとその印象は大きく覆るものだった。足を引きずる(びっこと言うと今はダメだろうし、商業媒体で書いたら使わせてくれない。がちゃ目とかもそうだったと思う。)兄と自閉症の妹、そして、妹があるきっかけでひっかけられた男とセックスをして一万円をもらっていたことから、仕事もクビもなり、家賃すら払えなくなった彼は彼女の売春を斡旋するようになる。と聞くとかなり陰惨で暗い作品なんだろうなと思うだろう。

内容としてはトークでも言われていたけど、監督が自分のお金で時間をかけて作ったこともあり、コンプラどうこうみたいなことを言う製作委員会もなんにもわかってない広告会社も関わってないから、ここまでできるのか! と観た人は思うだろう。僕は思った。もっとゆるくしているのかと思ったら、そうじゃなかった。しかし、同時に陰惨にしかならないだろうという内容にも関わらず、作品全体には陰と陽でいえば陽の部分がかなりある。それは松浦祐也さんと和田光沙さんが演じた道原良夫と真理子という兄妹の関係性もあるが、とくに天真爛漫というかある意味では欲望に忠実な真理子の存在が大きいのだと思う。

この作品では、今社会ががんじがらめになっているコンプライアンスというものを蹴り飛ばしながら同時に唾を吐いている。それは創作に関して言えば、危ない橋を渡ることに近いのかもしれない。そうなれば、あるのは賛美か拒絶しかないだろう。傑作か駄作か、そのどちらしかないこと、そして観た人がこの作品を賛美する側ならば、しかもこれが長編第一作における勝負作なら尚更推すしかなくなる。

そう、こういう映画が観たかったんだ。どうでもマーケティングとかで大多数がなんとなく好きそうなものを、いつも同じようなキャストとわかんねえタイアップ組んで、普段映画観ないような年一回劇場に足を運ぶような人が安心して観に来れるような映画なんか観たくないんだよ。小説や漫画を原作にしないと数字が見込めないからって映画監督や脚本家たちにオリジナル作品で勝負させれないなんて、なにがおもしろいんだよ。小説家にも漫画家にも映画監督にもみんなに失礼だ。それも仕事だってわかってるよ。みんな食べていかないといけないってわかってる。だけどさあ、オリジナル作れないし、作らせないジャンルでなにが生き延びて、繋がっていくんだろうっていっつも思うよ、マジで。

世界を変えるのはいつだって、世間に妥協したものではなく、作り手がどうしても作らなきゃいけない、極めて個人的な作品だろう。個人的だからこそ、観た人の内側に届いて、その肉を食いちぎって痕を残す。

創作とか表現って痛いものだ。表現は個人的だし政治的なもんだろ。それに個人の願いや願望や表現なんて、痛くてどうしようもなく、寂しい。そこには怒りも憎しみも喜びも笑いもクソも味噌もなんもかもがぶち込まれているからこそ、届いてしまう。境界性の向こう側につれていく表現ってのはいつだって、狂気で凶器で狂喜だろう。違う?

痕になった場所から流れでる血や涙が、あるいは精液や経血なんかが、世界と対峙する自分を知らないうちに変えていく、そんな表現がやっぱり観たいし読みたいし聴きたいし感じたい。だから、『岬の兄妹』はそういう作品だった。同時に観る人は兄と妹の置かれた環境や行動に対して拒絶感も出るだろうし、耐えきれない人もいるだろう。だが、決してこの作品はあの二人の生き方が正しいなんて描いていない、どうしようもない日常を生き抜くために彼らはそうした。それを受けてどう思うかは受け手の観客次第だ。

観客にこの作品はいろんなものを投げかけるだろう、これを書きながらも頭の中では混乱している部分もあるし、また二人に会いたいと思う自分もいる。映画の最後の二人の表情は観た人それぞれに解釈は変わるだろう。

自閉症である妹は兄の売春斡旋によって、体を売る。この時点で拒絶や無理だと思う人はたくさんいるだろう。作品には貧困、そして障害を持った人の性の問題も描かれている。これは目を背けたくなるものだろうが、実際問題として当事者やその家族は向き合うことになる問題だ。

妹を売る兄は最低だ。だが、妹にはその善悪の基準というか理解がない。彼女は一時間一万円で自分を買った男たちとセックスをする。その彼女は性的に興奮し、その欲望を満たそうとする。騎乗位になりながら相手にキスをして、「私のこと好き」「愛してる」と聞く。そこには性的欲求が満たされたいという気持ちと兄以外の他者である男性に好かれたいという気持ちがあるのが感じられる。後半に仕事(売春)でもないのに、兄があることを頼みに来た男性の家まで妹はひとりでやってくる。「仕事」という彼女はその男性とセックスをすること一緒にいることがうれしかったはずだ。しかし、それができないとわかると路上で子供のように駄々をこねるように暴れ、兄を叩く。欲望や感情をうまく言葉にできない、抑えられないという彼女の内面が爆発する。そこに人間としてむきだしの真理子がいる。ただ、いる。そのことはショッキングであり、同時に素直だと感じる。おそらくこの辺りの部分で拒絶や嫌悪感を強く持つ人はいるのだろう。

それがいいとか悪いとかではなく、片山監督はあるものとしてただ真理子のそのどこにもいけない感情を描いている。大事なのはそれがいいとか悪いとかではなく、人間として誰もが持ち合わせた欲求であり欲望である、それがただあると描いている。だからこそ、観た人の中で感情は大きく揺さぶられることになる。

トークイベント後に楽屋に挨拶をしに行った際に今日の登壇者のみなさんにご挨拶をした。樋口さんが松浦祐也さんと和田光沙さんと写真を撮りたいというので、森さんも含めた四人を撮影したもの。この時、片山監督外に出ていていなかったので、まるで樋口さんが監督みたいなことになっているが、監督ではないのであしからず。

トークイベントで樋口さんも言われていたけど、真理子を演じた和田さんが映画とは全然違うので同一人物には思えない。松浦さんはそのまんまっぽいけど、お二人とも撮影時よりは10何キロか減っているらしい。この松浦さんと和田さんが年末とかに名前を聞きまくるようになると思います。この作品観たら誰だってそう思うでしょ、すげえもん。

和田さんと少しお話をさせてもらった時に、撮影当時は『菊とギロチン』で相撲取りの役だったこともあり、今よりも体重が10数キロ多かったとのことだったのだけど、真理子を演じる上でそれはすごくデカいと思った。

顔の表情とかもすごいんで映画館で見て欲しいんですけど、セックスするときとか脱いでるわけですがいい意味で体がだらしないというかメリハリがないんですよ。自閉症の真理子はよく笑うし、駄々こねるし泣くし、と感情を隠さない存在なんです。彼女を唯一に近い者として庇護するのが兄なわけですが、彼女は他者に見られているという意識は薄いというか。人に見られているという意識って表情だったり、姿勢とかに関係するものだと思っていて、真理子はそのことに希薄なのであの体つきがリアルというか説得力があるんです。

健常者と障害者という言い方は好きではないけど、社会から見られている意識とかもあるし、障害によっては体の使い方もあるけど、筋肉の使い方なんかはどこか違うからか、僕も太っていて体は丸いんですが、障害者の人特有の体の丸みみたいなものってあるように思います。

体の動かし方の癖なのか筋肉の使い方が違うのかはわからないんだけど、その丸みみたいなものが和田さん演じる真理子には感じられたことが、より身近でリアルに、同時に生々しさを持っていたと個人的には思った。同意してくれる人がいるかどうかわからないけど。

だからといって、この映画がドキュメンタリーに寄っているかといったらそうでもなく、同時にフィクションとして障害や環境を描いているかというと、その中間にきちんと落とし込んでいるように思えます。バランスが保たれているからなんだろうと思うはずです。

樋口さんが2回目、3回目観るとさらに好きになる、さらによくなるというのは、あらすじだけ読んだらきついなこの話って思えるんだけど、初見でも何度も笑ってしまった部分があり、シリアスなシーンとかにはわりと緊張を壊すようなユーモアというか笑える要素があるんですね、そのおかげで作品が映画として観客が受け止めるものにもなっている。けっこう絶妙なバランスがあると思います。だから、内容を知らずに物語を追うよりも2回目とかのほうがもっと笑えるんだろうなってのはなんとなくわかる気がします。

というわけで劇場公開したら映画館にまた観に行こうと思います。パンフレットもあれば欲しいし。

最後の兄と妹のシーンでの真理子の表情を観た時に、彼女は兄の携帯が鳴るたびにその欲望のスイッチが入るのではないか、彼女にとってそれは自然な欲求だと、だから二人の日々はこれからも続いていくのだろう、と僕は思いました。希望でも絶望でもなくただいつもの日常だけがそこにあって、生きていく上でその欲望や欲求は死ぬまで尽きることはない。それが幸せか不幸せか他人が決めることではない、と。

- 2019/03/02『スパイダーマン スパイダーバース』と「35歳問題」

TOHOシネマズ新宿にて『スパイダーマン スパイダーバース』のIMAX 3D先行上映を朝一の回で鑑賞した。一般上映は来週8日から全国でということらしい。

去年公開された『search/サーチ』を知り合いの方を通じて試写会に行けることになり、ソニー・ピクチャーズで鑑賞した。ソニー・ピクチャーズでの試写は事前に席を予約しないと観れないので、今後も試写をその後も見るために個人情報を登録している。

この『スパイダーマン スパイダーバース』も試写のお知らせをもらっていたが、一回も行けなかった。試写が好評のため連日満席が続いたので、追加の試写の案内が3回ぐらいメールで来た記憶がある。ということは映画関係者が観てこの作品の出来はいいということなんだろうなと思っていた。映画関係者の中で口コミが広がり試写にもたくさんの人が来て、それでさらに、という展開だったはずだ。

ただ、個人的に言えばマーベル作品をある程度は観ているけど、ハマっていると言えるほど、すべて観ているわけでもなく(去年の今頃公開された『ブラック・パンサー』は最高だったし、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』も大好きですけどね)、今回の『スパイダーマン スパイダーバース』も去年ぐらいから映画館で予告編観てもどうも惹かれるものがなかった。

↑この最初の予告編はネタバレもできるだけしないように今作の重要な部分がほぼわからないものになっている。最後に少年のスパイダーマンと大人の、ピーター・パーカーのスパイダーマンが駅のホームで話しているシーンがあるぐらいだ。この後にあった予告編では電車に少年が出した蜘蛛の糸がひっついていて、彼ともうひとりの男が離れなくなって、ブルックリンの街を、車が走る道路を跳ねながら電車に引っ張られているというスピード感と構図がどんどん変わるものだった。

時空が歪められたことにより、異なる次元で活躍するスパイダーマンたちが集められた世界を舞台に、主人公の少年マイルスがスパイダーマンとして成長していく姿を描いた長編アニメーション映画。ニューヨーク・ブルックリンの名門私立校に通う中学生のマイルス・モラレス。実は彼はスパイダーマンでもあるのだが、まだその力をうまくコントロールできずにいた。そんな中、何者かによって時空が歪めらる事態が発生。それにより、全く異なる次元で活躍するさまざまなスパイダーマンたちがマイルスの世界に集まる。そこで長年スパイダーマンとして活躍するピーター・パーカーと出会ったマイルスは、ピーターの指導の下で一人前のスパイダーマンになるための特訓を開始する。ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマンの3人が監督を務め、「LEGO(R) ムービー」のフィル・ロード&クリストファー・ミラーが製作を担当。第91回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞。(映画.comより)

どうやらこのアニメの新作『スパイダーマン』では何人かの「スパイダーマン」が出るということはわかるようになった。となれば、『仮面ライダー龍騎』のような仮面ライダー同士のバトルロワイヤルになるのかな、とか思っていた。

今作ではそういうゼロ年代初頭のテロの時代、大量虐殺兵器があると言って嘘をついても勝てば正義であり、正しくても嘘をついていなくても、負ければ悪であるという世界の延長線なのかもと思っていたが、いい意味で裏切ってくれた。そして、多数の「スパイダーマン」が出現する今作を、僕はかつて東浩紀さんが書いた小説『クォンタム・ファミリーズ』にも出てきた「35歳問題」を思い浮かべながら観ていた。

『スパイダーマン スパイダーバース』はまず少年・マイルスの成長譚である。彼の父親は警察官であり、母親は医者のようである。地元の友達とは違うエリート進学校に通っていて(試験に合格し抽選に通らないと入学できない、そのため父はせっかく入れたのだから辞めてほしくないと考えている)、週五は学校の寮にいて土日は実家にいるという生活をしている。

マイルス自身も勉強はできるのだが、エリート校での勉強のレベルは高く辞めたいと思っている。彼はわざと零点をとって、退学扱いしてもらおうと試みるが、○×の二択の問題は適当に答えても正答率は50%になる。つまり零点を取ろうと思うとすべての正解をわかっていないと不可能であり、先生に見破られてしまう。

マイルスには大好きな叔父がおり、彼も成績優秀だったがなにかで道を外れてしまい、父とは不仲になっているという設定。寮から抜け出しては叔父の家に行き、カッコいいヒップな叔父の仕草や言葉遣いを学んでいく、同時に二人で駅構内の奥にある秘密の場所でグラフィティアートを描いたりしている。その場に現れた放射性(?)のある蜘蛛に刺されたことにより、彼は「スパイダーマン」として覚醒する要素を持ち合わせることになる。その秘密の場所の奥では、「スパイダーマン」ことピーター・パーカーが闇社会に君臨するキングピンが時空を歪めようとするのを阻止しようと敵のモンスターたちと戦っていた。ここで重要なのは時空を歪める、ある種の別の次元(並行世界)と現在をキングピンが繋げようとしている理由も実は、マイルスと父との関係性に見られるような家族についてだということ。ただ、それは間違っているとしか言いようはないが。感覚としては理解できるものでもある。

冒頭におけるこのキングピンの部下との戦いでこの世界における「スパイダーマン」ことピーター・パーカーは死んでしまうことになる。そして、時空は歪められてしまった、これが上記にあったあらすじに書かれている異なる世界からそれぞれのスパイダーマンがこの世界に現れる理由となる。

ずっとNYを守り続けたピーター・パーカーの死を悼む市民たちがいる。彼に託された次元を歪める装置をとめるスティックを手にした新米の「スパイダーマン」の可能性を秘めたマイルスは、売店で売っている「スパイダーマン」のコスプレ服を着て、雪の中彼の墓に行く。そこで出会うことになるのは、こちらの次元のピーター・パーカーとは髪の毛の色も違う、腹も出ている別次元のピーター・パーカーだった。この彼はあちらの次元では結婚生活も破綻しており、事業も失敗しているというダメな「スパイダーマン」である。その後、もう四つの次元からそれぞれの世界の「スパイダーマン」たちがマイルスとパーカーの前に現れる。計六人の「スパイダーマン」は次元を歪めた装置を止めるためにキングピンたちに戦いを挑む。ただ、スティックを差し込むと次元が元に戻るので、違う次元の「スパイダーマン」はおそらく消えてしまうであろうことが示唆される。同時に少年「スパイダーマン」はまだまだ未熟で彼には荷が重いと判断されてしまう。ダメなピーター・パーカーも彼を育てるのにちょっと戸惑う。ここでの師弟関係もこの作品の重要なキーとなる。

マイルスと父の関係、マイルスと叔父の関係、マイルスとピーターの関係、という父であり兄であり師である三人との関係の中でマイルスは成長していく。そのため、もはや中年と呼ばれる年齢になっている自分は彼ら三人の方が身近な存在だった。

若い世代を見守るということや、自分が上の世代から教えてもらったことや与えてもらったものをどう引き渡せる(ほどのものを自分が持っているとは言い難いが、それでも)のだろうかと、そして僕たちもかつて少年だった頃がある。少年だった頃の自分が見ていた大人はどんなものだったのか、と二世代の感覚が重なりながら細部の違いを年齢や経験といったものを感じることになる。

マイルスぐらいの子供がいる親世代は一緒に観に行くと最高なんじゃないかなと子供いないけど、思いました。映像といいヒップホップメインの音楽といい、物語の展開、しかも120分以内にきっちり収まっている、おまけにIMAX3Dで観たら最高っていうか最高に楽しくて極上なエンタメ作品である。なのでオススメでしかない。

ここからは『スパイダーマン スパイダーバース』を見て僕がどうして、さきほどの「35歳問題」について考えたのか想像したのかを書いてみたいと思う。

数日前に東さんの新刊『ゆるく考える』を読んだことも強く関係している。この新刊では十一年前からのエッセイが収録されており、東浩紀さんと宇野常寛さんが交流していた頃のことなども書かれているし、『クォンタム・ファミリーズ』を『新潮』で連載中の話なども出てくる。

作品は二部構成になっており、第一部では2008年に存在の基盤を置く往人を語り手とする「父」の章と、2035年にいる風子を語り手とする「娘」の章が交互に展開し、二人の物語が交叉して以降の第二部は三人称となり、さらにその本編の前後を「物語外1」「物語外2」という章で挟み込む形になっている。風子のいる2035年の世界は量子回路の発明によってコンピュータが飛躍的に進歩した反面、平行世界からの干渉を受けるようになった世界であり、こうした理論的背景をもとに物語が展開していく(平行世界の存在を示す際の道具としてウィキペディアも用いられている)。また作中では平行世界を扱っていた作家として村上春樹、特にその『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が繰り返し言及されており、春樹について作中で提示される「35歳問題」(人生の半ばを過ぎて「できたかもしれなかった」「できなかった」という仮定法過去の総和が直説法過去・直説法未来の総和を上回る、という問題)が平行世界を語るモチーフの一つとなっている。二つの章が交互に展開する構成も村上の同作品にならっていると考えられるもので、文体面にも村上春樹との類似が見られる。(東浩紀著『クォンタム・ファミリーズ』wikiより)

『クォンタム・ファミリーズ』発売は10年前の2009年の年末であり、僕は27歳で三十路が見えていた。当時はまだ三十代半ばになるとそういうことも考えるのかなあと思うぐらいだった、はずだ。現在ではもうすぐ37歳になる。

「35歳問題」というのはそこを越えて不惑である40歳ぐらいまでの間にとくに悩む問題なのかもしれません。実際にはサブカル男子40鬱とか言われるぐらいので、40代になってもより深刻化するような気もするが。

自分はサブカルか?と言われると付き合いがあったりよくしてもらっている出版業界界隈の人はサブカルな人たちがわりあい多いのだが、自分は根っこはそうでもないような気がするので、う〜むと思わなくもない。

27歳の頃の自分はドン・キホーテのレジバイトをしている小説家志望のフリーターだった。現在の37歳の僕は週三でウェブサイトのスタッフをしながら、ライターとして連載を三本(メルマガ『水道橋博士のメルマ旬報』「碇のむきだし」、『週刊ポスト』映画コーナー「予告編妄想かわら版」、メルマガ『PLANETS』「ユートピアの終焉ーーあだち充と戦後日本の青春」)書かせてもらっている。ということはなりたいものになれたわけではない。

あのころの未来に ぼくらは立っているのかなぁ 全てが思うほど うまくはいかないみたいだ

SMAP『夜空ノムコウ』の歌詞は年々響くようになってくる中年あるある。

連載している中でも「ユートピアの終焉ーーあだち充と戦後日本の青春」は戦後民主主義における「父性」と「成熟」をめぐるものになっている。それはあだち充という偉大には決して見えないが、実はとんでもなく偉大な漫画家(2020年には画業50周年だから!)と双璧をなすコインの裏表である漫画家・高橋留美子との話でもある。

メルマガ購読してなくてもnoteで買えるみたいです、宣伝しときます。

ラムちゃんの胎内のような友引町や響子さんの胎内のような一刻館、高橋留美子漫画の主人公たちはそこで「母性」に守られることで、あるいは一体化することで「成熟」を先伸ばし続けている。『PLANETS』主宰の批評家の宇野常寛さんの『母性のディストピア』をご参照いただければ。

刊行時にさせてもらったインタビュー貼っときます。

それは江藤淳がいった日本とアメリカの関係性における「本音」と「建前」という二枚舌であり、80年代の『少年サンデー』でラブコメというジャンルで第一線に立ったのがあだち充と高橋留美子であったという話です。

現政権の安倍内閣の首相をはじめとする政治家たちが責任も取ることもなく、自分たちの都合の良いルールや法改正を見ていると「成熟」できなかった日本の末路だと思えなくもない。決して高橋留美子作品が悪いわけでもないし、彼女が描いていたもののせいでもない。同時に対となるあだち充作品も売れ続け支持されているのだから、その二枚舌はかつては有効だったはずだが、「クール・ジャパン」とかおそろしくダサいことを国策として打ち出した日本のアニメや漫画は高橋留美子的な「成熟」を拒否する方のカルチャーのほうだけが肥大化して(国内外だけではなく受容されて)しまっているように思えてならない。

↑発売時に読んだ時のブログ。

第二部の最後で往人がフラッシュメモリを噛んでデータが壊れて、汐子が消えるくだりがあり、その次にあたる物語の最後部分の「物語外2」では風子ではなくその前の第二部で消えたはずの汐子が往人と友梨花の娘になっているのはなぜなんだろうと言う話になった。

で、みんなが納得したのはこの物語自体は汐子の見ていた夢ではないかということ、汐子の夢は往人達の現実ではないかという気がした。

友梨花が黒幕のように出てきてさらにその上に汐子がいて、でもその物語自体が彼女の夢=幻想だった=それは父たちの現実になっているという感じ。

読書会の後にレジを打ちながら暇な時に考えていたのは、それって『ケイゾク』のスペシャル「特別篇」のタイトル『PHANTOM〜死を契約する呪いの樹』と同じような気がした。このタイトルは最初は『AYA'S PHANTOM』だった覚えがする。

『クォンタム・ファミリーズ』の最初のタイトルは『ファントム・クォンタム』として掲載されていたはずだ。

そのタイトルで考えれば量子家族を幻想してた・夢見ていた主体がいる。それが汐子ならばこの物語として不思議が消える。

世界の終わりにいるのは汐子で彼女が夢見ているハードボイルドな世界にいるのが往人たち家族なんじゃないだろうか。

「父性」という言葉、村上春樹作品における成熟し父になるということを拒否するような世界観のリアリティも高橋留美子作品に通じていた。村上春樹作品は近年ではそちらではない方に舵を切っているが。そこで「35歳問題」と「父」になるということを37歳の僕は考える年齢であり、当事者でもある。しかし、未婚で結婚の予定もなく、父になることもしばらくなのかずっとなさそうな自分としてはこの「父」や「父性」というものをどう捉えるのか、なるべきなのかならないべきなのか、諦めるのかなど考えることが起きてくる。

周りの環境もあるだろう。現在の日本では未婚率は上がり出生率は下がっている。生涯未婚率もどんどん高くなっていると言われているのに、僕個人の周りは結婚しているし、子供もいるという家庭が多い。あれ?

まあ、非正規雇用と自由業なほぼフリーターな自分と正社員としてばりばり仕事もできるし、人間としてもちゃんとしている人を比べるのは無理もあるのだが、確実に周りの変化がこの年齢になると起きて、自分に跳ね返ってくる。そこに加えて、影響を受けていたり世話になっている方々が50代に入っていたりすると健康上の問題なども多々起きている。両親も70代前後なので病気や死も身近な問題になってくる。新しい子供の世代と死に近づく親や上の世代に挟まれるのがこの中年というやつなんだろう。

このまま行くとこれ孤独死だな、と思う。ワンルームのアパートでなにかあって急に死んだら部屋にある小説とか本処分するの高齢者になった両親とか大変だろうし、兄や知り合いがやってくれてもめんどくさいだろうなとか。たまにこの部屋なにかで火事になったらよく燃えるんだろうなとベッドに寝転びながら思う。しかし、結婚して子供ができて、いわゆる家族ができたとしてもまた別の孤独があるのだろうし、その問題からは逃げられない。そして、可能性世界のことも考える。これが「35歳問題」とリンクしてくる。

ありえたかもしれない現在と現在を比べてしまう。選択肢の中から選んだり、選ばされたり、時には強制的に決められてしまう、そうやって日々は、時間は進んでいく。時間は巻き戻せない。だが、違った選択をした並行世界はあるのではないかと思っている自分がいる。

もうひとりの、いや選択肢や状況なにもかものあらゆる可能性の世界が行き来できないがあるはずだと。そうであれば、例えば結婚している自分や父親になっている自分、もっと早くに死んでいて自分が存在しない次元、あるいは成功している自分、犯罪者になっている自分、あらゆる可能性世界があるとして、今いるこの世界はその中のひとつでしかない。しかし、ここでしか自分の生をまっとうすることはできない。

ゲームオーバーになってもコンテニューはできない(ものだと思われている)し、死後の世界はわからない。だからこそ、宗教ができたのだろう。死んだからといって、違う可能性世界にいけるということはないだろう、それは今この次元で生きている僕たちの想像の範囲内でのことで確かめる術はない。

「父」という存在、あるいは「家父長制」というもの崩壊。かつてあったものが現在ではない、あるいは機能していない、なくなっていくと思われる時にそれを当たり前だと思っていた考えは有効ではなくなっていく。

フェミニズム運動や近年のMeTooに関しても、男性側が当然だと思っていた「家父長制」というシステムのせいで女性蔑視などが起こったり、反発があるように思える。時代ごとに意識を変えていかないと、考えたり話し合うことでアップデートしないと「ほんとうになに言ってんだおまえ」ということになっていく。

差別主義者が台頭するのはそれまで当たり前だと思っていた価値観が崩壊し、壊れている最中だからこそすがりつくようにして、敵認定したものへ攻撃的になる。彼らは思想も思考も停止している。思考停止している人ほど話が伝わらない、通じない人はいない。だからこそ、やっかいだ。

勝てば正義だということになってしまった世界では、数の論理で多数派が少数派をゼロのようにしてなかったことにしていく。この辺りの問題意識もすでに世代差も出ているように思える。

就職氷河期で正社員になれる人が少なかった僕らロスジェネと、団塊世代が退職する時期に就活した大学生では就職率は違う。それは経済政策が成功したのではない。しかし、自分たちが正社員として就職できる現在の政権は数の論理では正しいとされている。議論をして反対意見を言う(それが正しい批判や論点がズレていることを指摘しても)人は嫌がるのも若い世代に多いのは、自分の意見を言うことが正しくない、空気を読むような環境で過ごしてきているからだろう。

結局中間層というか、団塊ジュニアの40代後半と彼らの子供ぐらいにあたるミレニアル世代に挟まれた自分たちの世代。上の世代はずっとアナログだったけど、成人後にパソコンやインターネットが普及した人たちで子供世代はパソコンや携帯が生まれた時からあった人たち、間をつなぐことができるのが30代ぐらいだろうなって思ってたけど、よく考えたらできるのか疑問になってくるし、上と下の世代でなんか仲良くやってる印象があるんだよなあ。

「父」というよりは、年の離れた長兄だったり、ある種の師弟関係のようなもので、「父性」が満たされたり完成されていくということもあるのかもしれない。というか、「父殺し」がなくなっていく世界では、血の繋がらない「父」と「子」あるいは「師」と「弟子」のような関係、疑似家族とはいかないがそういうものが重要になってくるのかもしれないと思うことがある。僕自身も師匠、師匠筋だと思っている人がいるというのはありがたいし、救われている部分がある。自分が彼らのような立派な人になれるかは別問題として。

『スパイダーマン スパイダーバース』では、マイルスには警察官の父、そして別次元から来たもうひとりのピーター・パーカーという師がいる。そして、もうひとり彼の人格形成に関わっているのが叔父である。この叔父はなかなかのキャラクターであり、映画を観てもらえればわかるが、このキャラクターはこの作品におけるマイルスのシャドウとして配置されている。彼が父や師に導かれなかった可能性としてのマイルスである。

しかし、「父」になれずとも、「師」にもなれなくてもこの叔父のような存在が必要なのかもしれない。血が繋がってなくても、父親や母親の兄弟姉妹でなくても、友人でも同僚でも顔見知りでもいいが、ゆるやかな関係性を持てる近しい他人の存在が人間の成長には必要なんじゃないだろうか。

『スパイダーマン スパイダーバース』はこの三人の「父」的な存在との関わりによって、マイルスが成長する物語としても見ることができる。だからこそ、僕は「35歳問題」や「父」になることを考えたのだと思う。

- 2019/03/03『シスターフッド』

西原孝至監督『シスターフッド』を観に渋谷のアップリンクへ。一ヶ月前に映画美学校での試写会を観させてもらっていたので映画を観るのは2回目だった。あいにくの雨だったが、1回目の上映後に西原監督と作品に出演した兎丸愛美さんとBOMIさんのトークイベントもあったし、3月3日といえばひな祭りの日であり、今作『シスターフッド』を観るにはとてもいい日なのかもしれないと映画館へ。

試写会の時に観た感想から大きく変わっている点はあまりないのだが、トークイベントを聞いていて、完全に勘違いしている部分があったことに気づいた。劇映画パートで兎丸さんと友達の金髪の美帆を演じている遠藤新菜さんって、最初のLGBTパレードとかに見に行っていて自撮りしたりしていた女の子と同一人物だとなぜか思っていなかった。トークの中で撮影が4年ぐらいあって、遠藤さん急に金髪になっていてみたいな話があって、ああ、そうかずっと勘違いして観ていたと理解した。でも、LGBTのこともフェミニズムのことだったり、ドキュメンタリー作家の授業を取っているんだから、彼女は社会問題なんかに興味や関心が強いのはずっと一貫しているのに。途中の元カレとのパートの表情と金髪になってからの表情もだいぶ違うと勝手に感じていたのか、同一人物に見えなかった。

西原監督へ質問でカラーではなくモノクロで上映していることが挙げられていて、昨日の初日にもあったみたいで、答えられていた。昨日の質問者の人が男だから女だからこの色って決めつけないという意味でモノクロなんだと思ったみたいな話が出ていて、その意味の取り方はすごくいいもののように聞いていて思えた。

韓国では男女の対立を煽っていると言われたり、フェミニズム嫌いが怒り狂っているが百万部を越えて映画化も決まった『82年生まれ、キム・ジヨン』という小説がある。この小説は日本でも話題になっているが、韓国で論争や対立が起きるような受け取られ方はしていない。日本と韓国では近くても遠いと感じられる男女間の問題が違うということもある。『82年生まれ、キム・ジヨン』って解説にも書かれているんだけど、主人公のキム・ジヨンの夫以外の男性には名前がない。女性は少ししか出てこない人物でも名前が絶対につけられている。父は父で、会所の上司であろうが大学の先輩であろうが、名前はない。ただ、韓国の小説で韓国が舞台のものが日本語で訳されているのを読んでもあまり違和感は強くない。下手したら気づかない。ただ、当事者である韓国の男性にはひどくこたえるし、怒りが沸く要因になっている。これは隣の国の小説を日本語に訳して読むことで一枚薄いベールだったり見えているけどガラスが間にあるような感覚だ。軍隊がある国とない国では当然ながら男らしさや責任の問題や意識、男が損しているという感覚はまったく違う。だからこそ、日本の男性読者は怒らないし、読むと普段から知らずに男尊女卑のようなことをしているのかも、申し訳ないという気持ちになる人が多いのだろう。

この『82年生まれ、キム・ジヨン』という韓国の小説を日本語訳で読むということと、『シスターフッド』がモノクロで上映されていることはどこか通じているように思う。カラーだったらもっと生々しいものになっていたはずだ。

兎丸さんのヌードの撮影シーンだったり、ヌード写真なんかもモノクロで色が剥奪されていることでどこかフラットな気持ちで見ることができる。それは写真集やインスタグラムでもいいのだけど、兎丸さんのヌードの画像を見る時に感じるものもいい意味で抜け落ちていく。ただ、芸術的なものや性的なものを喚起させるだとかそういうものがないといえないけど、モノクロで薄れるからただそこに彼女が写っている、存在しているということとして見れる。

出演している他の女性の出演者の人たちもドキュメンタリーパートであろうが、劇映画パートであろうが、ただ存在している、生きているというのが観客に伝わってくることはこの映画をものすごく届くものにしていると感じた。

今週の3月8日は「全世界女性デー」でもある。『シスターフッド』やさきほどの『82年生まれ、キム・ジヨン』だったり、公開中の『金子文子と朴烈』など日本でもフェミニズムに関する作品が観たり読んだりできるし、男女平等について考えるきっかけになる作品が共感を読んでいる。

生きづらさを抱える人たちの声はそれを邪魔だとする大きな力や大きな声でいつも潰されてしまう。もっとやさしい世界であればいいな、と思うことやそのことを声に出すことがもっとゆるやかにひろく繋がって広がっていけば、いい世界になるんじゃないかなって思う。だけど、世界は逆にどんどん弱いものいじめをするような、余裕のないものになっていっているように思う。そういうのは嫌なんで拒否していきたいし、自分も考えて行動したり、言葉にしていかないとそういうものに取り込まれてしまうし、なりたくないものに同化してしまうのだけはお断り。

いつもは無理だけど、できるだけやさしい人でいたいんですよね。せめて自分の周りの人が幸せであれば、そしてそれが波状効果じゃないけど連鎖していくような。だから、やっぱり思考停止させようとするものにはいつだってNO!って言い続けないとダメだし、時代の変化と共に当たり前だったものが当たり前でなくなっていく際に、自分はどう思うのかっていうことを身近な人と話をするのも大事だし、考えていかないと思考停止する。難しいこともあるだろうけど。

こういう時代になってくるとなんか男性として発言しづらいって言っちゃったこともあるけど、そうじゃなかった。そこは自分の意見とかをアップデートしていればいいし、きちんと自分以外の人の立場にはなれないけど想像するなりなんなりはできる。そうしていれば、クソ野郎にはならなくてすむし、みんながもうちょっと余裕のある笑っていける世界が広がってくんじゃないかなってトークイベントを聞いて思ったりした。

アップリンク渋谷で兎丸愛美×豊嶋希沙『シスターフッド』記念写真展『お前の助けなんかいらない』も展示中。

トークイベント後に兎丸さんにご挨拶。2年前にメルマ旬報編集の原カントくんさんと一緒に神保町画廊で開催された写真展以来だったけど、元気そうでよかった。普段からカメラで撮られているというのもあって、観られること撮られることの意識が長けているし慣れているのもあって演技がすごい自然に見えるから、これからもっと女優さんの仕事増えていくんだろうな。自分でも写真や作品をどんどん撮るようになっていて、また写真に少し戻ってきてるとも言われているのでそちらもたのしみ。

- 2019/03/07『岬の兄妹』

起きてから部屋の更新料を支払いに行く。そのまま小雨の中を歩いて渋谷まで出てから、副都心線で新宿三丁目のバルト9で片山慎三監督『岬の兄妹』を鑑賞。

メルマ旬報チームの樋口さんが試写のトークに出た際に呼んでもらったので一度だけ映画を観ていた。まあ、すごくよかった作品だったし、きちんとお金を払ってもう一度劇場で観たくなったのとパンフを買いたくて二回目という流れだった。いいと思った作品はお金を払わないと応援にはならないのはどの業界でも同じだと思う。

一回目を試写で観たときはやはり物語の展開を追うので、つかめていないものだったり余裕がないので見落としてしまう部分もある。感想としては↑に書いたものとあまり変わらないが、二回目のほうがもっと笑える。展開はある程度わかっているから、実はこのシーンはここに、みたいなことが理解できるとより意味が伝わってくるし、前回は少し警戒しているような感じもあって笑うシーンでは抑えてしまうような部分が解放される。不謹慎なのか、この映画でこの内容で笑うことは、という部分がなくなっている、薄まるので回数を重ねるほうが笑える。そして、後半にある妹の真理子についてあることを頼みにいく兄の良夫のシーン、その一連の流れと兄と妹の路上でのやりとりはより深く突き刺さる。泣いた。涙が勝手に流れてきた。それは一度目よりも悲しかった。彼女の泣き叫ぶ姿が、どうにもならないものがどこにもいけないことが受け入れられないことが、ただせつなくて悲しかった。

スクリーンは前日まで3だったのが今日から4になって観客数が多いところに変わっていた。7割以上は埋まっていたような。注目度や今観ておかないといけないという人たちが観に来ているので、これからもっと口コミやSNSで拡散されて広がっていくだろう。絶賛する人と拒絶する人がどんどんわかれていくはずだ。それはとても作品にとって素晴らしいことだ。そこまでの両極端な反応を受け手に起こさせることができる作品は残るし、届く。人の感情を揺さぶっていく。ゆれるゆれるゆれる。

- 2019/03/14 20:41『グリーンブック』

人種差別が色濃く残る1960年代のアメリカ南部を舞台に、黒人ジャズピアニストとイタリア系白人運転手の2人が旅を続けるなかで友情を深めていく姿を、実話をもとに描き、第91回アカデミー作品賞を受賞したドラマ。1962年、ニューヨークの高級クラブで用心棒として働くトニー・リップは、粗野で無教養だが口が達者で、何かと周囲から頼りにされていた。クラブが改装のため閉鎖になり、しばらくの間、無職になってしまったトニーは、南部でコンサートツアーを計画する黒人ジャズピアニストのドクター・シャーリーに運転手として雇われる。黒人差別が色濃い南部へ、あえてツアーにでかけようとするドクター・シャーリーと、黒人用旅行ガイド「グリーンブック」を頼りに、その旅に同行することになったトニー。出自も性格も全く異なる2人は、当初は衝突を繰り返すものの、次第に友情を築いていく。トニー役に「イースタン・プロミス」のビゴ・モーテンセン、ドクター・シャーリー役に「ムーンライト」のマハーシャラ・アリ。トニー・リップ(本名トニー・バレロンガ)の実の息子であるニック・バレロンガが製作・脚本を手がけ、父とドクター・シャーリーの友情の物語を映画化した。監督は、「メリーに首ったけ」などコメディ映画を得意としてきたファレリー兄弟の兄ピーター・ファレリー。アカデミー賞では全5部門でノミネートされ、作品賞のほか脚本賞、助演男優賞を受賞した。(映画.comより)

起きてすぐにTOHOシネマズ渋谷にて『グリーンブック』を鑑賞。アカデミー賞でも作品賞、助演男優賞、脚本賞と三部門と出来がいいのはわかっているので、あんまり触手は動かなかったところがあった。まあ、その前に観たのが『岬の兄妹』とかだったし。この作品はイタリア系の粗雑な白人と品位のある黒人のバディものというかコンビで旅をするというものであり、今回のアカデミー賞で脚色賞を受賞したスパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』も白人と黒人のバディものになっている。僕としては『ブラック・クランズマン』にすごく期待をしているというか観たいと思っていたので、比べる意味でもやはりなんというか優秀な、出来がよすぎて優等生に感じられなくもない『グリーンブック』も観ておこうと思ったわけだ。

『ビール・ストリートの恋人たち』もそうだし、『グリーンブック』ももうすぐ公開される『ブラック・クランズマン』も、黒人差別というものが物語の背景にある。現在の世界、作られた本国であるアメリカにおける差別主義者や白人至上主義を高らかに宣言するトランプ大統領のような存在がトップであることに対して、少し前にあった白人の警察官により黒人の青年による暴力事件など、これらが今あえて作られている背景というものがある。日本にはない。ということはない。結局のところ、差別主義者が台頭するようになってしまったのが現在の先進国であり、ダイーバーシティでもなんでもいいけど、多様化とグローバル化した先には耐えきれなくなった人や新しい価値観に振り落とされてしまいそうな人は壁を作るように、自分たちは優秀であり、あいつらは自分たちとは違うと言い出す、もはやそうしないと自分を保てないからだ。まあ、そういう連中こそが最低の人間であり、ヘイトスピーチなどは表現の自由でもなんでもないのできちんと対応して、権力の側が弾圧すべきだが、その権力の側がそちらと手を組んでいるようにしか思えない悲惨な時代に僕らは生きている。

『グリーンブック』は正反対な二人が長い時間を一緒に過ごすことで友情を育むという極めてシンプルで王道な作品である。そして、実話を元に作られている。先ほどの『ブラック・クランズマン』も実話をベースに作られている。現在の世界に差別について、フィクションとして作る際には実話がベース担っている方が明らかに強い、訴求力もある。なぜなら、彼らはいたからだ。現在も生きている人もいるし、少し前に亡くなっている人もいる。僕らのこの現実社会と同じ場所に彼らが居たということがより強い感動と、差別に耐えて、なにかを変えるために生きてきた人がいるとわかることで物語に引き込まれていく。

この作品では冒頭でトニーは黒人に対して、まったくいい印象がなく、「ニガー」と平気で言うような人間だった。対するシャーリーは一流のピアニストであり、気品のある人物だ。南部のツアーを回ることで差別が依然と強く残る場所でプレイして、あらゆる差別に耐えることで彼は自分を強くしようとする。暴力だけはけっして使わず、それは敗北だと言い切る。運転手でマネージャーのトニーは腕っ節が強く用心棒的な役割を果たす。トイレを使おうとすると白人専用で黒人は使えないと言われて20分以上車でモーテルに帰ったり、演奏するレストランでもシャーリーは食事を白人たちがいる場所では食べることができない、個人的には問題はないというオーナーはいるが、地域的な慣習だからそれは無理だという。

トニー自身もイタリア移民として、荒くれ者であり、ブラックな社会に近い場所で生き抜いてきていた。だから、白人でありながらブラック、ニガーよりもブラックなんだと言う。しかし、シャーリーは自分の演奏を白人は芸術的な教養があるということで聴きにきているだけで、差別がないわけではない。だから、自分は白人でもなく黒人でもない、なんでもない存在になってしまったと感情をあらわにする。肌の色は違えど、トニーとシャーリーは共にマジョリティの側でもなく、マイノリティでもなく、自分を規定するものが曖昧な場所にいる。そのせいで、白人的だったり、優秀な黒人としての振る舞いをすることでなんとか生き延びてきた。トニーには家族がいるが、シャーリーには家族はいないに等しい。そういう二人が友として信頼できるようになる話だ。実際に旅を終えてからも二人は2013年に数ヶ月差でなくなるまでずっと友人として付き合ったというのがエンディングで語られる。

脚本のうまさはコンパクトに旅の流れがあり、警察官に止められて酷い目に遭うがある大物のおかげで助かる。最後にも警察官に止められるが、ということやトニーが妻に手紙を書く際にシャーリーが手ほどきしてロマンティックな文章にして送っていることについてなど、伏線とまではいえないが基本的に最終的にふたりの親密さが増したことを示す要素として前半にあったものが後半につながっていく。脚本賞取るでしょうね、シンプルでいて、このふたりの関係性がゆっくりと染み渡ってくるから。これにどう『ブラック・クランズマン』は対抗してるのか楽しみ。

- 2019/03/23『ブラック・クランズマン』

仕事終わりで公開初日のスパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』をシネクイントで鑑賞する。予告編ではヒップなノリのいい作品っぽかったが、思いの外シリアスな展開だった。そもそも黒人警官と白人警官による潜入捜査をした実話がベースになっている。KKKのメンツをあざ笑うかのように主人公である黒人警官が電話で話していると、KKKメンバーは白人か黒人かは「are」の発音が違うのだ、と言うのだが、警官は普通に発音していて相手は気づかない。差別や偏見とはこういった思い込みによる。関東大震災の際に、日本人による朝鮮人虐殺と同じ構図だ。

映画のラストには現在のトランプ政権下でおきている白人至上主義を掲げる連中やネオナチ、それに反対するデモなどの映像が流される。差別主義者に対して抗議デモをしているところに猛スピードで車が突っ込んできて、何人も吹っ飛ばして轢く、一度バックしてもう一度突っ込んでる映像も流される。今まで映画の中の、実際に起きた捜査を元にしたフィクションの終わりに今の時代のリアルを見ろよ、とスパイク・リー監督はぶちこんでくる。とても悲しい気持ちになる。世界は分裂して分断し続ける。差別主義者が表現の自由だとほざくなら、それは表現の自由ではないし決して許してはいけない。先日ニュージランドのクライストチャーチで起きた銃乱射事件、日本ではすでにやまゆり園での凶行が起きている。それはなかったことのようにされているのが現状だ。観終わってから電車で帰る気はしなかったので40分ほど歩いて帰る。

- 2019/04/02 『ENGLAND IS MINE』試写

あらすじ

1976年マンチェスター。高校をドロップアウトしたスティーブン・モリッシーは、ライブに通っては批評を音楽紙に投稿するだけの毎日。家計を助けようと就職しても職場に馴染めず、仕事をサボって詩を書くことが唯一の慰めだった。そんな時、美大生のリンダーと出会い、彼女の後押しもあってバンドを組むことになる。初ライブは成功、スティーブンはミュージシャンになろうと仕事を辞める。しかし順調に思えた彼を待ち受けたのは、別れや挫折だった。1982年、それでもあきらめずに音楽を続けるスティーブンの元に1人のギタリストが訪ねてくる。それは、のちに彼と「ザ・スミス」を結成するジョニー・マーだった。(Filmarks映画)

日本公開は2019年05月31日に決まっている『ENGLAND IS MINE』試写を鑑賞。上記のあらすじに物語自体はほぼ説明されている。90分ほどの長さだし、ザ・スミスを結成する前までの物語だ。モリッシーやザ・スミスのファンの人たちならば知っている話かもしれないし、多くの50代ぐらいのロックファンにはあれが描かれていないとか、こういうこともあったはずとか、「俺のモリッシー愛」が炸裂するのではないかと思う。

が、若輩者の私、ザ・スミスもモリッシーも名前は知っているのだが、音楽はあまり聴いていない。どちらかというとジョイ・ディヴィジョンがまだ知っている。なんでだろう、たぶん、イアン・カーティスが自殺してニュー・オーダーができて『ブルー・マンデー』がみたいな流れと、『24アワー・パーティ・ピープル』観たからか、でも、こちらの映画にもモリッシーがセックス・ピストルズのライブを観ていた、そこにいた一人ということになっているはず。この『ENGLAND IS MINE』の中でもモリッシーがセックス・ピストルズのライブを観に行っているシーンありましたね。

映画の最後の方でモリッシーとジョニー・マーが、みたいなその年が1982年、僕が生まれた年でした。僕らの世代にとってはザ・スミスのようなUKロックバンドはザ・リバティーンズになります。というか僕にとってこの映画で「俺のモリッシー愛」が炸裂する人の想いみたいなものに近いものを抱けるとしたら、ザ・リバティーンズであり、ギタリストでボーカルの二人、ピート・ドーハティとカール・バラーになります。映画にもザ・クラッシュのレコードが出てきた気がしますが、ザ・リバティーンズのアルバムのプロデューサーはミック・ジョーンズです。そういう時代の流れもあり、影響の度合いでいうと僕の世代は孫世代ぐらいでしょうか、一世代が十年とかぐらいのイメージです。40代半ばとかだとザ・ストーン・ローゼズになるんだと思います、おそらく。

というモリッシーのことほぼ知らない人間として、ザ・スミス結成前のモリッシー青年の物語を観た感想は、この映画自体に漂っているものがどこか純文学っぽいということ、マンチェスター雨降りすぎじゃない? ぐらい晴れていない。モリッシーの心象風景としての憂鬱さや世間に馴染めない感じが漂ってます。モリッシーが小説や詩にも造詣深くて影響受けてるので、そのイメージも加わっているかなと思います。

モリッシーがなんとかなったのは当然ながら才能があったからです。知ってるわ、そんなことって思うでしょ、でも、才能なかったらこの人かなり糞だと思います。昔だったら2ちゃんねるでひたすら世に出てる才能に罵詈雑言を言っているような頭でっかちで行動には移せないダサいやつに近いものになっていたかもしれない。あるいはあの頃にSNSあったらひたらすらバンドとかの悪口書いてたと思います、そのせいで世に出れなくなったり、有名になったら諸々ヤバいことになりそうなタイプです。才能があって顔もいい、まあ、それ最強です。

しかし、ですよ、行動になかなか出せずにいた、世界は僕を受け入れてくれないと、もう呪詛に近い気持ちすら持っていたかもしれないモリッシー青年。最初の頃は働いてないし、働き出しても遅刻してサボるし、精神的にやられちゃうし、というだめんずにしか見えない彼が才能を開花して世に出た一番の理由。それは彼を取り巻く女性たちです。つまり母性に守られていた。まあ、その彼女たちはモリッシーに才能があると思ったからこそ、なんとか見守るわけですから、運がいいとも言えるんだけど、結局才能あったからじゃん!という堂々巡りが始まってしまうのですが、ただ、のちのことを考えると彼女たちがモリッシーを信じなかったらザ・スミスというロックバンドも存在せずに、彼らに影響を受けたUKロックバンドたちはいなかった。つまり、僕らはその音楽を聴けなかったということだけは間違いないです。

モリッシーの母親のエリザベス、もう完全に母性の塊、息子の才能をわかっていて尚且つ信じて支えてくれた。もう、このお母さんじゃなかったらモリッシー完全にミュージシャンになっていない。

冒頭からモリッシーにハッパをかける友人であるアンジー。この人が動いたからこその後に繋がっていきます。しかし、彼女とは疎遠になり、後半でモリッシーが大きな決断をするきっかけになる。

そして、彼女ではないがモリッシーの才能を感じて、世界への扉を開かそうとするリンダー。この女性との出会いがなかったらモリッシーは羽ばたけなかった。芸術肌の、アートをしている彼女だからこそモリッシーの才能の破片に反応して、広い世界を見せようと、動けよと行動で示した。

もう一人の女性は同僚のクリスティーン。彼女は上記の3人とは真逆な人。アートもわかんないし、その当時の今時の可愛い女の子といった役どころ。クリスティーンに誘われて、モリッシーやってたら(実際はやってるかもしれないけど、知らないよ)きっと、世間に受け入れられない自分を去勢されて、普通に染められていたのかもしれない、たぶん、無理だけど。クリスティーンと付き合ったら、まあ、子供できたって言われて結婚して、毎日同じ仕事をして、クソつまんねえってなって、ビリーとジョニー・マーとかが活躍してるのを見て、俺はこんなんじゃなかったって自殺するか、妻子を捨てて音楽を始めるみたいな人生になっていたようにしか見えない(個人的な感想です)。

『ENGLAND IS MINE』観ると時代を変えたり、後世に影響を与えるような才能って、この作品では当然ながらデビュー前のモリッシーですが、そもそも才能がある(過去の芸術作品を観たり聴いたり読んだりして素養があり、批評家的な視線を持つ)のに加えて、彼を信じてくれた人たちがいたこと、だからこそ自分を信じて進むことができる人なんだとわかる。これって当たり前のことでしょって思うけどなかなかどうして。

自分を信じ抜くってのすごく難しい、そして、そんな自分を信じて支えてくれる人が側にいた、いてくれるっていうのは確実に運の問題だと思う。同じような境遇でも信じてくれる人が側にいなかった人はきっと続けていけないだろうし、芽が出る前にやめてしまうと思うので。

モリッシー好き、ザ・スミス好きな人は観に行くことで語りたくなる作品だと思います。知らなくてもすげえ楽しめました。僕は純文学的なものとして観ました。

- 2019/04/06 レクイエムとしての90年代グランジ・オルタナティブが鳴り響く『キャプテン・マーベル』。そして20年代へのフェミニズムと差別主義者

マーベルコミックが生んだヒーローが結集する「アベンジャーズ」シリーズに連なる「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」の一作で、MCUでは始めて女性ヒーローが単独で主役となったアクションエンタテインメント。アベンジャーズ結成以前の1990年代を舞台に、過去の記憶を失った女性ヒーロー、キャプテン・マーベルの戦いを描く。1995年、ロサンゼルスのビデオショップに空からひとりの女性が落ちてくる。彼女は驚異的な力を持っていたが、身に覚えのない記憶のフラッシュバックに悩まされていた。やがて、その記憶に隠された秘密を狙って正体不明の敵が姿を現し……。後にアベンジャーズ結成の立役者となるニック・フューリーも登場し、アベンジャーズ誕生のきっかけとなるヒーローの始まりが明らかにされる。「ルーム」でアカデミー主演女優賞を受賞したブリー・ラーソンがキャプテン・マーベル役で主演。ニック・フューリー役のサミュエル・L・ジャクソンのほか、ジュード・ロウらが共演。監督は、マーベル映画では初の女性監督となるアンナ・ボーデンと、ボーデンとともに「ハーフネルソン」などでコンビを組んできたライアン・フレック。(映画.comより)

『キャプテン・マーベル』をTOHOシネマズ渋谷にて。公開してちょっと経っているのに観に行っていなかったのは、どうも興味沸かないなあ、どうしようかなあ、を繰り返していたから。でも、今月末に公開になる『アベンジャーズ/エンドゲーム』はやっぱり観に行くつもりだから、始まりとしてのこの作品外せないよなって。

観賞後、ほんとすみませんでした、舐めてました。ごめんなさい!

『キャプテン・マーベル』は話の構造としては王道のスタイルだ。開始するとなにか重大な出来事が起こっている。彼女がいつも見る夢、そこに出てくる女性、それらの断片は彼女の記憶なのか、本当にただの夢なのか。キャプテン・マーベルはある任務に赴くことになるが、上記のあらすじに書かれているように地球のビデオレンタルショップに空から落ちてくることになる。失われたものを取り戻す、足りないピースを補完し完全な自分になるという王道のストーリーライン、ここでは彼女の「記憶」がそれにあたる。そして、中盤には彼女の夢、記憶のようなフラッシュバックで見た映像がなんだったのかということがわかり、後半以降は『アベンジャーズ』シリーズであるMCUの始まりとしての大きな物語のプロローグを兼ねて展開していくことになる。これがさすがなのだが、巧すぎる。

『キャプテン・マーベル』を観ながら作品単体として近いものとして思い浮かんだのは、手塚治虫『海のトリトン』を富野由悠季監督したアニメ版だった。まあ、ラストを知っている人は、そういうことだ。

そして、今作では90年代が舞台だが、アメリカがゼロ年代に起こしたイラク戦争のメタファにもなっているように感じられた。それはアニメ版『海のトリトン』にも通じているし、作中に出てくる「四次元チューブ」の存在があるとされ、イラク戦争が起きることになった要因でもある大量虐殺兵器(のコインの反対側)にも思えてくる。

地球にやってきてからはアメリカらしくバイクに乗って駆けるシーンがあったりするが、彼女がはナインインチネイルズTシャツを着ていたり、スマッシングパンプキンズ『メランコリーそして終わりのない悲しみ』のアルバム発売時のポスターが壁に貼られている。作中のキャプテン・マーベルと重要人物が向かい合うシーンではニルヴァーナが鳴り響き、物語が終わった最後のエンドクレジットではホールの『セレブリティ・スキン』が流れる。

90年代のグランジ・オルタナティブロックが鳴り響く20年代になろうかという2019年の映画館。ジェネレーションXと呼ばれた彼ら。両親世代の離婚率は高く、親に捨てられ、祖父母に育てられた者も多かった。カート・コバーン(1975年に両親が離婚。最初は父に引き取られ、トレーラーハウスでいろんな音楽を聴いたことが彼に大きな影響を与えたと言われている。生涯父に捨てられたという想いを拭い去ることはできなかった)もビリー・コーガン(1970年に両親が離婚。父と継母に育てられるが、彼らが離婚後は継母と住むことを選ぶ)もXだった。まあ、この二人両方と付き合ったコートニー・ラブが最強だったよねって話になっちゃうわけだが。コートニー・ラブとビリー・コーガンは死なずに済んでまだ生きてる。ステージにも一緒に上がって演奏してたよね。

90年代という憂鬱な時代にグランジ・オルタナティブのロックが鳴り響いたおかげで自ら命を経った人もいた。しかし、救われたのはもっと多くの連中だった。彼らは生き延びて親世代になり、会社では決定権を持つような役職になっている世代だ。彼らがクリエイティブする際に流れるのがグランジ・オルタナティブなのはきっとそういうことだと思う。

来るべき20年代のために、憂鬱な90年代ゼロ年代10年代を終らすためにレクイエムとしてのグランジ・オルタナティブが必要だったのだ(碇本個人的な解釈です。作品論とかレビューまったく触れていないけど、同じようなことみんな言ってるよね?)。

カートがショットガンで自らの頭をぶち抜いた1994年、イギリスから出てきたフーリガンなギャラガー兄弟は『Live Forever』と歌うしかなかった。そう、時代は変わった。

カリスマは強力な磁力を持つ。僕らは一粒の砂。磁力によって吸い寄せられて僕たち砂が引き寄せられて大きな流れ≒磁場ができる、それがムーブメントであり時代と呼ばれるものだろう。次の時代が来るときに前の時代のカリスマは邪魔になる。もしも神がいるならば、彼らは神の御手に抗うことができず引き金を引かされる、あるいは存在を忘れられていくように次第と磁力が失われていく。トラブルやなにかが起きてしまう。

『キャプテン・マーベル』は昨今のフェミニズムの問題をきちんと考えられて作られているのが観ているとよくわかるものだった。ヒーローものでこういうことをできるということ、『スパイダーマン スパイダーバース』もポリコレを軽々と越えていった。アメリカのエンターテイメントのすごさはきちんと見習わないといけない。『キャプテン・マーベル』同様にフェミニズムについて描きながらエンターテインメントをやった作品としては今年公開では『蜘蛛の巣を払う女』だろう。『蜘蛛の巣を払う女』は「ミレニアム」シリーズ四冊目にあたる。このシリーズは全篇を通して、女性に対する蔑視および暴力(ミソジニー)がテーマとなっている。「ミレニアム」シリーズの原作小説を最初から読もうと思った。

日本で最近起きたことで思い浮かぶのは、差別をアイロニーとユーモアを用いて笑うことで成り立つ作品に歴史修正主義者であり差別主義者のクリニックのおっさんを宣伝で使うとかありえないからね。何も考えていない証左。

また、実の父にずっとレイプされてた女の子が法に訴えたのに、父親が無実とかありえないからね。そんな判決出した奴らがこれからも人を法によって裁くなんてありえないし、そんな人たちに司法任せちゃいけないでしょ。任命責任も含めて責任取らさないと法治国家じゃなくなる、というかなくなっている。そいつら家族とどう向き合ってんだろう、不思議で仕方ないんだけど。そんな人たちと一緒の家で暮らすって女性側からしたら恐怖とかすでに通り越してると思うのだが。

世の中には男女だけではなく、様々な性的な趣向を持っているいろんな人がいるけど、個人の人権を守れない制度の中でどう生きればいいんだろうって疑問しか出てこない。僕が僕として個人的に他者に受け入れてもっているのは、僕も他者のそれらを侵害せずに尊重してるというのがまず前提としてあるから。でも、やっぱりデリカシーないこと言ったりしてしまうし、言われたら気にするしなるし、だからこそ、いろんなものを見たり読んだりしていこうと思う。

たぶんね、価値観が凝り固まってアップデートするのがめんどくさくなって、それまでのものが覆されることが怖い連中がどんどん差別的になってると思う。それによって自分の人権や尊厳を自分で踏みにじっていることに、あるいは踏みにじられて失ってしまうということに気づけていない。思考停止してる。

『キャプテン・マーベル』の後半では男性社会における「女らしさ」みたいなものに抗い続けた彼女が怒りと共に爆発し覚醒する。だから、彼女は最強のヒーローになる。自由に、ほんとうに重力やいろんな事柄に束縛されずに自由に空を飛んで舞う。最後にはある人物と身一つで勝負だ、って言われた後の彼女の攻撃最高! 笑ったなあ。でも、身体的なものや力とか違って当然だから、あれが正しい面はかなりあるよね。父親に犯されていた女の子が包丁で刺し殺しても、彼女に罪はあるのかなあ。その後ろには家族というさらにやっかいな問題もあるのだけれど。そういうことを観ながら、観終わってから帰る最中にスマホで書きながら考えたのでした。を少しまとめているのがこれ。

興行の戦略としても非常に正しくて、『キャプテン・マーベル』が次の『アベンジャーズ/エンドゲーム』に繋がるし、きちんと謎がわかりパズルのピースがカチリとハマっていく感覚を観客に与えてる。そして、エンターテイメントをやりながら、次の時代に必要な価値観を提示してる。

先住民だったインディアンを殺して土地奪って開拓して、アフリカから黒人を奴隷として無理やり連れてきたアメリカという国は、自由と個人の尊厳について向き合うことを避けては通れないし、ずっと考え続けてきている。だけど、価値観が多様化して変化していく中で耐えきれない者たちが出てくる、そのアレルギーとしてのトランプ、それにへこへこするのが残念ながら安倍ンジャーズということになってしまっている。

ツイッターなんかでこの映画について書かれていることに猫についてのものがいくつかあったけど、観てわかった。猫最強説というか、猫って本当に異星人なのかもしれないね。あと猫に引っかかれないように気をつけましょう。エンドクレジット終わりのニック・フューリーの部屋でまさかの『アベンジャーズ/エンドゲーム』につながるワンシーンがあるとは思わなかったので観る人は最後まで。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』たのしみになりました。

- 2019/04/07『ナイトクルージング』

全盲のミュージシャン・加藤秀幸が映画制作に挑む姿を追った「INNERVISION インナーヴィジョン」の佐々木誠監督が、同作から引き続き加藤の映画制作過程に迫ったドキュメンタリー。生まれつき視覚がなく、光を感じたことのない加藤が、ある日、映画を作ることを決意。加藤はSF短編映画「ゴーストヴィジョン」を制作するさまざまな過程を通して、顔や色の実体、2Dで表現することなど、視覚から見た世界を知っていく。同時に、映画制作に携わるスタッフたちも、加藤を通して視覚のない世界に触れる。そんな見えない加藤と見えるスタッフたちが、互いのイメージを共有しながら映画が作られていく過程を追った。(映画.comより)

「視覚がなく、光すら感じたことのない全盲の加藤秀幸は、ある日映画を作ることを決める」

生まれながらの全盲者の映画制作を追うドキュメンタリー映画『ナイトクルージング』(3月30日)。心地よく響くベースを奏でる加藤さん。彼は町中では白杖を用いて歩いています。

また、加藤さんは制作中の自身の映像作品用に、自分の動きをモーションキャプチャによって二次元のデジタルキャラにおこしてもらっています。そのキャラに「お前、目が?」「ああ、見えてない。それがどうした」と声優の神奈延年さんと山寺宏一さんが吹き替えをしているのも予告編で見ることができます。

ここからは妄想です。「見えない監督の映画に、あなたは何を“観る”か?」と予告編にあるように、どんな光景がスクリーンに広がるのでしょうか?

見えることが当然だと思っているからこそ、私たちは見えない人たちがどんな風に世界を感じているのか、認識しているか知りたいと思うのではないでしょうか。でも、いわゆる健常者だからといって、同じものを見ていても、本当は感じ方も捉え方も、色の見え方だって全然違うかもしれません。視点を変えれば、いつも同じように見ていた世界の違う側面が見つかる可能性もあります。この映画もそんなことを感じさせてくれる作品なのかもしれません。

↑は『週刊ポスト』3月25日発売号に掲載された「予告編妄想かわら版」で『ナイトクルージング』を取り上げたものです。

僕のこの連載は映画の予告編だけを見て、オチとかを妄想したものを書くというある種謎のものとなっていて、本当の終わり方とか当てないように気をつけながら(いいシーンってラストあたりにあることが多く、わりと予告編の頭にあったりする)書いています。地味に週刊連載で80回越えているので、毎週一本ずつ取り上げるため予告編をわりと気にしてチェックするようになりました。この『ナイトクルージング』も最初の特報ぐらいの時に見て、劇場公開されたら観に行こうかなと思ったのでした。

予告編がつまらない映画はどう考えてもつまんないです。だって、本編や本編にはもしかしたら使われていないかもしれないが、予告編に使われる映像も含めて、撮影したものしか予告編には使えないからです。予告編はいいとこだけをまとめたものになるので、それがつまんない時点で二時間おもしろいわけがない、ということです。

編集能力によって予告編は見事なものもあります。予告編はおもしろそう、おもしろかったのに本編を見るとつまらないことも確かにあります。この辺りは予告編を作る人のセンスと本編を編集する人が違ったりすることもあるのかもしれないなと思います。

公開されて観に行こうかなと思っていたら、今日は【上映後トークショー】登壇者:青羊(けもの/シンガーソングライター)、鈴木沓子(ライター、翻訳家)、加藤秀幸(主演)、佐々木誠(本作監督))だったのでラッキー。アップリンク渋谷にて『ナイトクルージング』を鑑賞してきました。

『ナイトクルージング』は加藤さんが映画制作したSF短編映画『ゴーストヴィジョン』の創作過程を佐々木誠監督が撮影したドキュメンタリーという形になっている。同時に『ゴーストヴィジョン』も作中で流れていく。この作品にはノンフィクションとフィクションを行き来することで映像が多層になっている。こう書くと複雑な感じを受ける人もいるかもしれないが、実はこういった作品は観ていてもストレスは感じない。

同じくアップリンクで公開されていた『シスターフッド』もドキュメンタリーと劇映画パートがあった。現実と虚構というものどちらかだけ、という時代ではないということもあるのだと思う。

「ポストトゥルース」の時代には真実であろうが虚実であろうが、創作であろうが現実であろうが、個人の感情に訴えるものの方が強い影響力を持っている。つまり今の時代に適した表現のひとつとして考えることもできるかもしれない。

この映画において「視覚がなく、光すら感じたことのない全盲の加藤秀幸は、ある日映画を作ることを決める」というのが一番大きな軸であり、観客の興味の大部分を占めるところだと思う。僕はそういう興味で観たいと思った。

実際に作品を観ていく中で感じたことは、目が見える、見えないということに関わらず、人が他者と関わりながらなにかを作るという過程はスリリングであり、埋まらない距離やイメージをどう伝えるのか、補えるのか、またはそれは不可能なのかということを見せつけられる点だろう。これがすごくおもしろい。

映画、映像というものは視覚表現であり、加藤さんと一緒に『ゴーストヴィジョン』を作る人たちは見えるのが当たり前な人たちだ。だからこそ、映像として説明できるものやある種の言語的な感覚については、暗黙の了解のようなもので今まで仕事ができていたし、やってきていた。しかし、加藤さんと映画作りを始めた途端、見たらわかるでしょ、という感覚的なものが通用しない。彼らは目の見えない加藤さんに言葉や触覚を用いて、映像を説明したり、アイデアをどう映像にしていくかということを伝えていく。

おそらく、彼らは加藤さんと仕事をしたことで意識していなかったものに目が向くようになったのではないだろうか。そして、コミュニケーションをする中で、なあなあの関係ではなく、ひとつひとつを話し合い、意見を交わして形を決めていくというプロセスをすることになったのだと思う。普段からそういうことをしていない、と言いたいわけではない。

目に見えるという共通の条件のもとでは疑問視されず、話にすら挙がらないことが、加藤さんとの仕事ではすごく大事な比重をしめたはずだ。神は細部に宿るという。加藤さんとのやりとりで今までとは違う細部を見つけていたように思える。だからこそ、映画の中で加藤さんとやりとりする人たちは、なにかを発見したように目を輝かせ、同時に伝えたいのに言語化してこなかったことに自信をなくして、少しずつ互いのイメージを近づけていく。そこにはやはり信頼というものが芽生えたように僕には見えた。

映像や映画というビジュアルの仕事だけではなく、様々な仕事における他者と自分とのやりとりについて考えさせられる。だから、これは芸術を扱ったドキュメンタリーでありながら、仕事論としても見ることができる。そこで大きいのはコミュニケーションとはなにか? ということだろう。つまり自分とは違う誰かとイメージを共有する際に必要なもの、五感のすべてがそのツールになる。

目が見えている人は視覚情報に頼っている。読書は文章を読む、見るという行為だ。聖書がグーテンベルグの活版印刷技術によって世界で一番読まれる書物となったが、それ以前に紙が貴重な時代にも紙に文章は書かれていた。遡れば、人は石に文字や記号を刻んだ。洞窟の壁画に絵を書いた。

20世紀は映像の世紀だった。新聞からラジオへ、ラジオから映画にテレビへ。そしてインターネットへとメディアは進化し、大衆はそれによって操作もされた。新聞もラジオも映画も戦争に利用された。だからこそ、メディアに関わる人間、様々なエンターテインメントや創作に関わる人間はそのことを知っておかないといけない。なぜなら、人々はたやすく操られ、自分たちが関わるものが操るツールにされてしまう自覚がなければ、やはり簡単に大きな力に操られてしまうからだ。当然ながらインターネットも同じことだ。で、操られまくってるこの有様、そうそれが現代。

僕は映画の専門学校に二十歳の時に上京し2年通っていたが、誰もそんなことは教えてくれなかったし、カリキュラムにもなかった。個人の考えとしては映像や音楽、アートという創作に関係する学校では、まずメディアと創作がたのしいものだけではなく、いかに危険なものとなるか、そしてその歴史を教えることからやったほうがいいと思う。だから、歴史修正主義者や差別主義者が跋扈する事態になる。その辺りのことは最近書いた『ブラック・クランズマン』や『レクイエムとしての90年代グランジ・オルタナティブが鳴り響く『キャプテン・マーベル』、そして20年代へのフェミニズムと差別主義者』に書いてます。

話を映画に戻すと、上映後に「けもの」の青羊さんが言われていたが、加藤さんがまずおもしろい存在である。このことが一番の魅力になっているのは間違いない。しかも、ドキュメンターなのに加藤さんの今までとかほぼ触れてないからブラックボックスになっていて、ミュージシャンでもある加藤さんが映像作りを始めたというところからなのでバックボーンがわからないまま進む。加藤さんがどういう人間なのかというのは映像作りに関する人たちとのやりとりの中で、彼のキャラクターが徐々に伝わってくる。人間味が溢れているというと褒め言葉なのかわからないが、自分の持っているイメージをいかに伝えるか、共有してもらうかについて言葉を費やし、相手の話をじっくりと聞いた上で自分の疑問や意見、同意を伝える。時折、めんどくさいなあって顔もしていてチャーミングだ。

ドキュメンタリーで映し出される人(対象者)は例えば、観客や見る側が感情移入できなくてもいいと思う。興味本位で見る人のほうが多いだろう。その時、自分とは違うよなって対象者が急に見せる仕草や言葉、態度に知らぬ間に共感を覚える。そういうものが他者と自分をつなぐものであり、僕たちが世界(他者性)へ興味を持つフックとなっていく。

『ゴーストヴィジョン』に関しては、僕は物足りないというのが正直な感想。それぞれに撮り方や表現方法を変えているのは観ていて楽しい。同時にそれはその作る過程を見ているからということもあると思う。答え合わせになっているというのもあるかもしれない。あれだけ意見を交わして細部を決めていった映像がこれなのだ、とわかる。わかるからたのしい。『ゴーストヴィジョン』は最初に映像がなく音だけで流される。戸惑いもありつつ、音に集中して映画を「観る」ところから映画は始まる。そして、加藤さんは出来上がった映像を観ることはできないから、完成した映像が本当に作りたかったものなのか確かめようはない。シュレーディンガーの猫みたいな状況になる。最後の猫ってそういう意味なんじゃないかな、パンフとかにあの猫の意味書いてあるみたいなアナウンスされてたけど、ごめんなさい、読んでないのであってるかわからない。

その個人の中にある異なる像(イメージ)が、「幽霊」という目に見えないとされる存在を脳内だったり心の中に浮上(視覚)させるという、創作過程も含んだ作品がSF短編映画『ゴーストヴィジョン』ということだったんじゃないかな、そして、それをさらに撮り続ける佐々木誠監督の視線と編集によって、「身体性」を持たされてドキュメンタリー映画という実態を持った。これは創作に関するコミュニケーションを映し出しながら、芸術という五感、それを越える第六感について観た人が感じる、考えるきっかけになっている作品だと思う。こういう作品は映画館でいろんな人がいる中で観る方がより五感が敏感になるのでいいと思う。

- 2019/04/11 『COLD WAR(コールド・ウォー)あの歌、2つの心』試写

『COLD WAR(コールド・ウォー)あの歌、2つの心』試写をキネフィルムズにて観賞。乃木坂にあるんですね、初めて来たけどキレイでした。座席が赤いからシネマカリテみたいな気が少しした。いやあ、噂を裏切らない恋愛映画であり音楽映画でした。

ポーランド映画で初のアカデミー外国語映画賞に輝いた「イーダ」のパベウ・パブリコフスキ監督が、冷戦下の1950年代、東側と西側の間で揺れ動き、時代に翻弄される恋人たちの姿を、美しいモノクロ映像と名歌で描き出したラブストーリー。2018年・第71回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。ポーランドの音楽舞踏学校で出会ったピアニストのヴィクトルと歌手志望のズーラは愛し合うようになるが、ヴィクトルは政府に監視されるようになり、パリへと亡命する。夢をかなえて歌手なったズーラは、公演活動で訪れたパリやユーゴスラビアでヴィクトルと再会。パリで一緒に暮らすが、やがてポーランドに戻ることに。ヴィクトルは彼女の後を追ってポーランドも戻るのだが……。(映画.comより)

第二次世界大戦後、ポーランドからパリへ、亡命と音楽、ジャズ。最初の民族音楽を探して録音している所からだけど、主旋律というかこの作品自体は音楽によって物語がふいに何年か経っても繋ぎ止めているし軸になっている。音を鳴らすこと、彼がピアノを聞いて、彼女が歌う、そして踊ることはこの生身の姿ではないとできないのだと高らかに告げるように、二人の音が鳴り響いて共鳴していく。

男と女、互いに結婚しようがパートナーがいようが自分たちが運命の相手で離れることはできず、周りからしたらクソ迷惑な自己チューですよ、地獄ですよ、ファッキンですよ。

でも、人間なんか欲望まみれで最高で最低じゃないですが。トリガーを引かれる存在が、相手が男や女や性別とかあらゆる事柄関係なく現れたとしても、大抵の人は踏みとどまると思うんですよ、でも、踏みとどまらずに向こう側に行く人たちもわずかながらいて。それはたぶん、美しくて儚くて残酷さだけ、こちら側に残すんだと思うんですよ。語り手は常に残された側でしかないので。

ただ、この手の恋愛映画とか障害(亡命とかもろもろ、時代背景とか)みたいなものが実話を元にしていても、昔が舞台の方が描きやすいのも事実だとは思います。

じゃあ、今の時代にどう恋愛をテーマにした作品作れるんだろうなあとか、恋愛全然してないけど思いました。

90分にも満たない時間の作品ですが、音楽のリズムとモノクロの映像どれも素晴らしく、テンポよくそして濃厚な映画です。最後のシーンでは観客側はやはりこちらに残されている側だと知ることになると思うのですが、その余韻も含めて見事な作品だと思います。僕個人としてはラストシーンが終わった瞬間に脳裏に流れてきたのがBLANKEY JET CITY『SWEET DAYS』でした。

- 2019/04/16『バイス』

「マネー・ショート 華麗なる大逆転」のスタッフ&キャストが再結集し、ジョージ・W・ブッシュ政権でアメリカ史上最も権力を持った副大統領と言われ、9・11後のアメリカをイラク戦争へと導いたとされるディック・チェイニーを描いた社会派エンタテインメントドラマ。1960年代半ば、酒癖の悪い青年だったチェイニーは、後に妻となる恋人リンに叱責されたことをきっかけに政界の道へと進み、型破りな下院議員ドナルド・ラムズフェルドの下で政治の裏表を学んでいく。やがて権力の虜になり、頭角を現すチェイニーは、大統領首席補佐官、国務長官を歴任し、ジョージ・W・ブッシュ政権で副大統領の座に就くが……。これまでも数々の作品で肉体改造を行ってきたクリスチャン・ベールが、今作でも体重を20キロ増力し、髪を剃り、眉毛を脱色するなどしてチェイニーを熱演した。妻リン役に「メッセージ」「アメリカン・ハッスル」のエイミー・アダムス、ラムズフェルド役に「フォックスキャッチャー」「マネー・ショート 華麗なる大逆転」のスティーブ・カレル、ブッシュ役に「スリー・ビルボード」のサム・ロックウェルとアカデミー賞常連の豪華キャストが共演。第91回アカデミー賞で作品賞ほか8部門にノミネートされ、メイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞した。(映画.comより)

前日に中村淳彦著『東京貧困女子。』を読んだ。

哀しくてつらい話しかない。誰でもここに登場する女性たちのような貧困に陥る可能性がある。しかし、社会や世論は「自己責任」だとさらに追い詰める。落ちたくない奴らは罵詈雑言を吐いて、自分とは違うと思いたがる。違う意味で底辺にいることに気づかないためのドラッグとして差別とヘイト。

売春、奨学金というローン、介護、シングルマザー、精神疾患などの当事者たちが出てくる。それぞれが貧困に陥った理由は違うが、この社会の構造やシステムが大きく起因している。

非正規雇用の問題など、貧困から抜け出せないスパイラルを作り出しているのは自由主義という拝金主義者や政府とベッタリな企業だったりする。生活保護よりも給与がもらえない非正規雇用。浮いたお金は誰のポケットに入っているのか。

僕は大学も出てないし、正規雇用で働いたこともない。今やっていけているのはタイミングや運が良かっただけだ。いつでも貧困に転げ落ちる可能性があるから他人事ではない。いや、これを読んで他人事だと言い切れるやつは素晴らしい上流のエリート一族の人間だろう。よかったね、日本では革命が起こらなくて。

だけど、平成が終わるからって平成をなかったことにはさせない。させたくない。

読み終わって、大統領を操りイラク戦争に向かわせた副大統領をメインにした『バイス』を起きたら観に行こうと思った。日本でやるとしたら竹中平蔵辺りだろうか、正社員はいらないと言ったこの男が読んでる最中にチラついたからだろう。

『バイス』は主人公の副大統領になったディック・チェイニーをクリスチャン・ベールが演じ、妻のリンをエイミー・アダムスが。実際にあったこと、実在の人物たちが話に出てくる。ジョージ・ブッシュ、コリン・パウエル、ラムズフェルドなんか。これが似てる。ブッシュJr.であるジョージが最初に出るシーンはああ、こいつダメな息子のブッシュだとすぐにわかる。それがアメリカの大統領になってしまったという悲劇がある。日本の現政権も同じようなものだが、というか見ているとアメリカがイラク戦争に突き進んでいった背景がわかってくる。

もちろんディックやラムズフェルト辺りが要因だが、文書破棄とかやってくることが今の安倍政権と変わらない。大統領権限なんかも法に触れないところだったり、法律変えちゃったりして彼がどんどん権限を持ってアメリカを動かしてしまう。大量破壊兵器もないのに、あるように思わせて、国民に危機感を煽って、でも、戦争って敵はテロだからいないのでは?という疑問には石油もあるし、イラクってことで。だったら、みんなわかりやすいでしょ、ぐらいの、もちろん石油利権等も絡んでくる。

冒頭で飲酒運転で捕まるイェール大学を中退した若いディックは、恋人だったリンにこれで牢屋に引き取りにいったのは2回目でもう次はないと言われる。そして、彼女に捨てられないために、彼は一念発起して政界への道へ進む事になる。この映画にも所々出てくるがアメリカといえど男尊女卑があり、リンはどれだけ優秀でも出世ができないとわかっているからディックを出世させたかったし、父は母を殴ったりと横暴なひどい人間だった。ディックは再起してリンと結婚し娘を二人もうけることになった。彼は家族思いのいい人だ。それは娘たちへの思いや態度、リンの父親と最後にあった出来事などがそう感じさせる。次女の問題に関しては家族だから守ろうとして姿勢を変えなかった。もちろん、そういう部分も描かれている。

だが、考えてみればひとりの女性を愛した男が、彼女の愛に応えるために一念発起しなければイラク戦争は起きていなかったかもしれないという、「if もしも」の可能性についても当然ながら思わずにはいられない。あの時、リンがディックを振って捨てていたら?

だが、この世界ではディックは副大統領になり、イラク戦争は起きた。映画の中で語られるが、ビンラディンとフセインのイラクを結びつけるためにある人物が国連などでパウエルによって名指しされることになる。パウエルはすげえ嫌がってるけど大統領命令だから、人生で一番最悪な演説だったらしい。そして、その人物がISISを作り上げてしまう。つまりイラク戦争をするためにでっち上げ、ディックたちが利用したことで、テロ組織にいたその人物によってISISが作られてしまうわけだから皮肉を通り越している。まあ、因果応報である。そして、それに世界中が巻き込まれるという形になっている。

この映画には実は語り部がいる。最初からほぼ最後までディックについて語る謎の人物がいるのだが、途中で何度か出てくるシーンがある。それはディックがやったことに関連した場所にいたりして、あれ?これってもしかしたら『アメリカン・スナイパー』的な要素なのかしらと思っていたら実は最後にどんでん返しが待っていた。こ、こういうやりかたなのか! 確かにこのやり方なら「第四の壁」で観客に語りかけてくることが可能だし、やろうとしていたことがかなり明確にわかる。

観終わっていろいろと考えることになる。やっぱり政治家っていうのは二代三代とか世襲的に同じ家から出すと、バカが政治家になっちゃって、いろんな破滅を呼び込んでしまう。しかも、成功しちゃうと調子に乗ってしまう。そして、彼らを傀儡のように後ろで操る連中はどこにでも、どんな国にもいるだろう。そして、悪いことをする、目の前の利益や現生利益のようなもののために法律も変えるし、機密文書も破棄する。どこの国も同じようなものなのだなあ、終わってるな、と。でも、この映画を作って社会派のエンターテイメントに昇華して消費できる作品にできるアメリカはやっぱりまだ羨ましい。日本だったら絶対に作れないし、客も入らないだろう。

最後にこのいかにもリベラルが好きそうな映画に対して、映画の中でメタ的にやりとりがなされる。その皮肉も込めて、その視線があって物語が作れるということの意味の大きさを知る。

- 2019/04/20 10:14『愛がなんだ』

仕事終わってすぐに会社を出た。新宿3丁目まで副都心線に乗って伊勢丹から地上に出る。靖国通り沿いのテアトル新宿に今泉力哉監督『愛がなんだ』を観に来た。公開初日でずっとたのしみにしていた映画だった。まず予告編をはじめて劇場で観た時に今作が今泉監督作品ということも知っていたけど、これは観たいと思っちゃうよと思った。

僕は『週刊ポスト』というわりと高齢の男性読者がターゲットな週刊誌の映画コーナーの片隅で、「予告編妄想かわら版」という極めて謎な連載をしている。予告編(たいてい1分半ぐらい)を観てオチだったり終わり方なんかを妄想するコラムみたいなものだ。雑誌は毎週月曜日発売で、たいていその週の週末公開の作品について取り上げている。今週はもちろん『愛がなんだ』について書いた。

角田光代の原作小説を今泉力哉監督が映像化した『愛がなんだ』(4月19日)。予告編では、山田(岸井ゆきの)とタナカマモル(成田凌)がベッドで「おはよ」と言い合ったり、お風呂で髪の毛を洗いっこしたり、焼き芋を食べながら歩いているシーンがあります。しかし、山田は未だにマモルの恋人ではないことが明かされます。

彼に呼び出されれば、夜中でもいつでもすぐに行ってしまう彼女。そしてマモルから、彼が好きなスミレさんという女性を紹介される始末。「幸せになりたいっすね」と言う知人男性に、「うるせえバ〜カ!」といらだちをぶつける山田の姿も予告編で見ることができます。

ここからは妄想です。予告編の最後にベッドに裸でいる二人の足が見えます。なんだかその無防備さが二人だけの距離や温度をうまく表しているように見えます。一方は付き合っていると思っていても、相手はそうは思っていなかったりすること、これは恋愛でも友情でもあります。僕たちの人間関係ってそうそう両思いにはならないですよね。それもあって安易に「好き」とは言えないのかもしれません。だからこそ、僕たちはいくつになっても「恋愛映画」を観ているのかも、「好き」って言う勇気をもらうために。ああ、恋がしたいっすね〜。春の出会いどこですか〜。

予告編というのは、たまに例外はあるが基本的には映画本編の映像を使っている。予告編でおもしろいと思えないもので、本編がおもしろいということはほぼなく、皆無に近い。ある意味では映像のリミックスでもある。予告編を編集する人の腕やセンスも出るとしても、映画本編の見所だったり登場人物への興味を持たせる内容になっていて、その素材が興味そそらない時点で本編がおもしろいというのはあまりない。

予告編でも見れるテルコ(岸井ゆきの)とナカハラ(若葉竜也)の「幸せになりたいっすね」「うるせえバ〜カ!」というやりとりは、本編を観て観客が受ける印象はだいぶ違うものになっていた。かなり突き刺さるシーンになっている。

というわけで映画の感想(多少のネタバレを含む)を。

直木賞作家・角田光代の同名恋愛小説を、「パンとバスと2度目のハツコイ」「知らない、ふたり」の今泉力哉監督で映画化。「おじいちゃん、死んじゃったって。」の岸井ゆきの、「キセキ あの日のソビト」「ニワトリ★スター」の成田凌の共演でアラサー女性の片思い恋愛ドラマが展開する。28歳のOL山田テルコ。マモルに一目ぼれした5カ月前から、テルコの生活はマモル中心となってしまった。仕事中、真夜中と、どんな状況でもマモルが最優先。仕事を失いかけても、友だちから冷ややかな目で見られても、とにかくマモル一筋の毎日を送っていた。しかし、そんなテルコの熱い思いとは裏腹に、マモルはテルコにまったく恋愛感情がなく、マモルにとってテルコは単なる都合のいい女でしかなかった。テルコがマモルの部屋に泊まったことをきっかけに、2人は急接近したかに思えたが、ある日を境にマモルからの連絡が突然途絶えてしまう。(映画.comより)

主人公のテルコを演じている岸井ゆきのさん。山内ケンジ監督『友だちのパパが好き』で劇場で初めて観たのかな、たぶん。その時の印象は顔の感じが市川実日子さんにちょっと似てるかも、同性から支持を受けていくのかなと思った気がする。その後、テアトル新宿で公開された森ガキ侑大監督で岸井さん初主演だった『おじいちゃん、死んじゃったって。』を観たんだと思う。葬式における家族のバラバラさと気持ちのズレをコメディぽく描いた作品で、コメディエンヌ的な女優さんにもなりそうだなと感じた。今作『愛がなんだ』で岸井さんが気になった人はこの二作品観てみるといいかも。

テルコがマモル(成田凌)の言動や行動に対して投げかける視線や反応するしぐさがかわいいというのがこの映画の強さのひとつ。恋をしている人の視野狭窄というと言い過ぎかもしれないが、その人しか見えない、ある意味でブレない直球な気持ちというのは強いし重い。この作品ではテルコは一貫として変わらない。テルコがマモルに対しての気持ちの部分がこの映画の長所であり、同時に短所になっている。テルコは基本的には変化しない。周りは変化したり、それぞれの気持ちによって行動や選択をしていくのだが、彼女だけはまっすぐなままマモルだけを見ている。今泉監督作品にある日常にある空気や会話のやりとりのおける心地いいリズム、登場人物たちのズレやおもしろさがポップなリズムを生んでいるのでテルコの強い想いは痛いとか重いという感じはかなり和らいで見える。

主人公のテルコはもちろんマモルとの関係性において、出会ってすぐの頃からとは時間も経っているのでまったく変化がないとは言えないかもしれないが、物語として主人公が最初と最後で成長したり、失っていたものを取り戻すというような構造にはなっていない。だから、テルコとマモルの関係性においては大きなカタルシスはない。その部分はナカハラ(若葉竜也)が担っていると言える。ナカハラがテルコの友達でもある葉子(深川麻衣)との関係性において、後半で決断することがこの作品の中でも観客の気持ちが揺れ動くポイントになる。そのシーンの時には笑いも起きていたが、涙ぐんで鼻をすする音も聞こえた。「幸せになりたいっすね」「うるせえバ〜カ!」という予告編で見えるやりとりは本編ではもっと切実なものとして響く。

テルコとマモル、ナカハラと葉子という二つの関係性はどちらもマモル/葉子に呼び出されれば、テルコ/ナカハラはすぐにでもやってくる。どちらも体の関係もあるが、彼らは恋人でもないし、彼氏彼女の関係性でもない。テルコもナカハラもただそばに居たいだけだから。互いがその気持ちをわかっていたりいなかったりしながらも、悪く言えば利用している。主従関係とまでいかないとしても、SMのSとMの関係に近いような、命令をする人、従う人、というのは普通に見れば命令する人が立場が上で支配しているように見えるが、従う人がいなければその関係は成立しない。支配されているように見える人が実はその関係性を支配している、成立させてる所がある。

マモルが連絡をテルコにしばらくしなくなって、急に呼び出された際に自分が好きな女性としてテルコに紹介するのがスミレ(江口のりこ)という女性だ。テルコとマモル、ナカハラと葉子という二組の関係性を理解できない存在としてのスミレ。スミレに対してのマモルは、マモルに対してのテルコといった関係性であり、テルコはスミレに声をかけられたらマモルを呼ぶ、3人で会うというパターンができてくる。スミレに対してなんでも許せる、好きという感情を出しているマモルに苛立ちのようなものを感じるが、彼女はスミレという女性をどこか嫌いになれない。

スミレ←マモル、マモル←テルコ、という好きという感情のベクトルが向かっているので、スミレ←テルコという式もありえるからだ。そして、スミレはテルコにマモルのことが好きではないという意思を伝えている。このことでテルコは安心しているというのも大きい。嫉妬心が働かないから、好きな人が好きな人でおさまっている。

スミレの存在はそれまで続いていた二組の関係性を綻ばす。河口湖のコテージに行くことになる際に葉子を誘ったテルコだったが、葉子はいかずにナカハラ行きなよと言われ、ナカハラが参加することになる。テルコとマモルとスミレとナカハラの四人で河口湖にいくことになる。そこでのスミレとの話の中でナカハラは葉子との関係性において考える、見直すきっかけになる。一番常識的ではないような雰囲気を持っているスミレが一番社会的な常識みたいな価値観であることでナカハラは揺らぐ。

スミレを演じている江口のりこさん、今作ではテルコとマモルが動物園で象を見ている印象的なシーンがあって、これなんか近いものを知っているような、と思って帰り道でなんだっけなと思い出そうとしていた。どこかはすっぱな感じを与えるスミレ(≒江口のりこ)、動物園、ああ、『ジョゼと虎と魚たち』だ。江口さんも出ていたし、動物園に恒夫とジョゼ行っていたという記憶が重なったんだ。

『ジョゼと虎と魚たち』は大好きな作品。シネクイントで公開された時に劇場で観た。その頃は恋愛もしたことないのに、最後の恒夫の嗚咽に感情移入していた。まだ現実では出会ったことのない感情を映画を観たことで味わったし、疑似体験した。恒夫とジョゼの痛み、は観ていた自分にも届いてしまった。

『愛がなんだ』は劇的なドラマがあるという話ではないが、例えば恋愛をしたことない人が観ても、テルコやナカハラの気持ちに同調したり、マモルや葉子のような振る舞いも理解したりできると思う。もちろん、まったく理解できない人もいるはずだ。スミレが言うことも同じだ。ただ、この映画に出ている彼や彼女たちにまた会いたいな、と思う。そのぐらいに登場人物たちが生きている、現実の世界にはたぶんいてもおかしくない、というか同じような人はたくさんいるはずだ。

物語の主人公はテルコだが、もう一人の主人公にもなっているのはナカハラである。彼はテルコと同じような立場でありながら、葉子に対しての自分の立場やあり方をスミレと話したことがきっかけになって悩んで決断をする。そのことをテルコに伝えることになる。テルコが苛立つのは自分と近い距離感で好きな人の側にいることを選んでいたナカハラが自分とは違う考えになり行動を起こしたからだ。そこでマモルへの想いも揺らいでしまうという恐怖があったはずだ。だからこそ、テルコはあのシーンではものすごく感情的になる。ナカハラに賛同してしまえば、自分のマモルへの気持ちも揺らいでしまうことが本能的にわかっているから。ナカハラが弱いというわけではない、だが、多くの人はナカハラのほうに共感するのだと思う。

どんなに好きになっても、その想いがすべて成就することはない。誰もが恋をしてもほとんど場合は両想いにはならない。人を好きになったり、自分よりも大切だと思える存在がいるという気持ちだけで同じような日々が鮮やかに感じられることもある。好きだった人を諦めたり、想いを告げても付き合えないことのほうが残念ながら多い。その気持ちは残っていく。さびしいという気持ち。葉子の孤独やさびしさについて後半に出てくるが、人それぞれに孤独やさびしさは違う。どんなに一人でも大丈夫という顔をしている人だからといって、家に一人でいる時にそのさびしさに耐えきれなくなっていないとは限らない。僕たちはそれぞれにかつて誰かに向けた想いをなんとか見えないように地下に隠したり、見ないフリができるようになっていく。だけど、こういう映画を観ると自分が隠したり見ないようにしていた感情が顔を出してくる。あっ、孤独だ、と。さびしいと思って誰か側にいてほしいと思えば思うほどに、今そばに居てほしい人やかつて居た人のことを思い出してしまう。

ナカハラの決断に感情をあらわにしたテルコ、その二人どちらともわかる、という気持ちになった。人間というは極めて個人的なものであって、他者という第三者はどうにもできない。自分の気持ちや感情だって制御できるものでもない、ただむきだしになった自分という個人と向き合いながら、その外側にいる他者と付き合っていくしかない。時には肌を合わせたり、気持ちが通じていると思えることもある。それはずっと続くものでもないし、いつか終わるかもしれないという予感だけがある。だからこそ、今ある感情や想いに対してまっすぐであるテルコはまぶしくて儚く見える。

テルコが中盤以降に働いているサウナの従業員である女性(片岡礼子)は、バツイチで子持ちという話が出てくる。同時にテルコの小学校時代の子供のテルコも出てくる。この辺りは現在進行形のテルコに対する、過去とありえるかもしれない未来として描かれているのだろう。ここはうまく機能しているのかいうと微妙なところで、僕にはちょっと蛇足に見えてしまった。葉子の母(筒井真理子)もこの作品のメインの登場人物たちよりも大人、親世代として出てくる。年長者でメインの登場人物に関わる男性は出てこないので、どこか父性はないようにも感じられる。それは葉子の父のようにもういなくなっているものとしてしかない。

また、作中では葉子だけが両親などのバックボーンがわかる存在でもある。葉子という存在がなぜこういう感性なのか、ナカハラとの関係性を持っているかということについてわかる。ナカハラがテルコに葉子への想いを語った後に葉子の家に行くシーンでの彼女たちのやりとりは、テルコは本来マモルに対して言うべき、伝えるべき言葉のように見える。葉子はマモルの代わりに気持ちをぶつけられているが、二組の関係性において、マモルと葉子は近いものとしてあるので成り立つように見える。しかし、テルコはマモルに本音を言わないために身代わりとして葉子の感情をぶつけたようにも見えてくる。そういう意味であのシーンは後味が悪い。その感情がザワザワする感じのリアルさ、僕たちも実生活でやってしまうことでもある。本当は伝えないといけない、言わないといけない当事者ではなく、代わりの誰かにそれをしてしまうことで自分を守ってしまう。代わりの誰かにとってみれば迷惑だし、大きなお世話になったりする。だけど、たぶん、みんなやってしまう。

ナカハラは最初に出てくるシーンですでにカメラを手にして葉子を撮っている。河口湖に四人で行った際にも他のメンバーを撮影している。ナカハラはスミレとのやりとりで葉子から離れようと決めるが、その客観性は実はレンズ越しに対象者を見ているからこそできたのだろう。

カメラマンのアシスタントをしている彼は、カメラマンの卵でもある。レンズ越しに空間や時間をフレームに収める。撮影するという当事者でありながらも、対象からの距離や他者性を持つことが彼を自由にさせているようにも思える。だからこそ、彼は葉子と離れることでラスト近くのシーンに繋がっている。テルコのかわいらしさはマモルとの関係性や気持ちによって伝わってくるが、彼女の一途な強い気持ちはナカハラというもう一人のテルコの存在によってより強調されている。

観終わって劇場から出てフロアにたくさんの人が溢れる中、「ありがとうございました」と観終わったお客さんに言っている人がいたので劇場スタッフの人かな、と思って声をする方を見たら長身の男性だった。今泉監督がひとりでお礼を伝えていた。名古屋の劇場で舞台挨拶かなにかあったはずだが、急いで東京に帰ってきてテアトル新宿に来て、感謝の言葉を伝えていた。

僕は少しだけご挨拶をさせてもらって帰った。いいな、と思ったのは初日に観に来たお客さんたち、満席で立ち見も出ていたが今泉監督がいてもこの映画の監督ということに気づいている人が少ないということだった。テアトル新宿は単館系と呼ばれる映画館だ。だから、どうしても映画好きみたいな人が好きな、観たい映画の上映が多い。それはそれでとても大事でいいことだ。『愛がなんだ』は原作者の角田光代さんのファンもいるし、岸井ゆきのさんや成田凌さんをはじめとした役者さんのファンも、もちろん今泉監督のファンも観に来ている。予告編観て気になっていた人とか、テアトルでやるなら観ようという人もいたはずだ。そのバランスがすごくいいんじゃないかなって思えた。それは多様性なのかもしれないし、普段は映画館に足を運ばない人が観たいと思って運んでいる感じもあった。今泉監督作品がこうやって今までももっと広がっていく感じがしてすごくよかった。

- 2019/04/27『キングダム』&『アベンジャーズ/エンドゲーム』

4月23日に『キングダム』を TOHOシネマズ渋谷にて鑑賞。園子温監督作品でもアクション監督もされている俳優の坂口拓さんが出演されてて、いやあ、悪い顔してるなあって笑。しかし、強すぎるでしょ!と思いましたが、原作漫画を全く知らなくても楽しめました。

かなり作中で「夢」を強調してたのは広いレンジに届けるためなんだろう。中高生ぐらいが観に来るならそういうメッセージはいるよね。そういう意味でも大河ロマン的な作品で若い世代もくる作品には「夢」があるのはほんとにいい。主人公の信は奴隷から大将軍への夢を見ている。もはや経済大国ではなくなった貧困に陥っている社会では、もう一発逆転はほぼ起きない。

だから、奴隷である信にシンパシーを感じる人は多いのかもしれない。そんな「夢」のない国で若者へ未来への希望を語ることは実は大変だけど、誰かがしないといけないことだ。だが、信には親友がいて、彼と共に剣の腕を上げていた。彼らは彼らなりに奴隷の世界から抜け出すための武器としての剣術を極めようとしていた。

どんな時代になろうとも社会で生き延びるための「武器」はどうしても必要になる。夢やロマンを語る際に実は忘れがちな部分はそこだし、わりとみんな当たり前のことすぎてスルーしてしまう可能性は高い。だが、生き延びるやつは気づいているし、気付くんだろう。

あと吉沢亮の声誰かに似てる。声質が。二、三十代の役者。声が似てるってことは骨格が、頭の顎とかの骨が近いはず、顔の骨格はスピーカーだから、声似てれば顔が似てる。顔が似ていたら声も近いはず。だから、吉沢亮みたいな男前だと思うけど誰だろう。

公開二日目のGW初日である27日に『アベンジャーズ/エンドゲーム』をTOHOシネマズ渋谷で鑑賞。9時前の回だが、満席。

「MCU」シリーズが長年積み上げてきたものの集大成として見事に畳んだ映画だった。3時間だが長くは感じなかった。そして、次の時代への扉を開いた『スパイダーマン:スパイダーバース』があり、マーベルスタジオはヒーローをアップデートし続けてる。

大きな物語が終わったあとの時代にヒーロー(個人)はなにをすべきかを世界中の映画ファンに観せていることは素晴らしい。

後半では泣いてしまった。次のフェイズに入ったということだろうが、ここまでの作品群を作り上げたあとにはどんなものを作るのだろう。

『ポケモン』『ハリポタ』『MCU』シリーズというのはある意味で創作に関しては世界的な共通言語になっているし、違う国や言語であってもこれらの共通項でつながっていくことはこれから増えていくのだろうか。僕は『ポケモン』『ハリポタ』が始まってブームになった頃には高校生とかになっていて、これらのブームに影響を受けたのは数歳下の世代だったと思うが、その世代が世界中で受けた影響を元に新しいシーンを作り上げていくのかもしれないと思う。

- 2019/05/05『ドント・ウォーリー』

2014年に死去したロビン・ウィリアムズが自身の主演で映画化の構想をあたためていた風刺漫画家ジョン・キャラハンの半生を、ガス・ヴァン・サントがその遺志を継いで脚本を執筆。主演にホアキン・フェニックスを迎え、企画から約20年の時を経て完成させた。オレゴン州ポートランドで酒びたりの毎日を送るキャラハンは自動車事故により胸から下が麻痺し、車いすでの生活を余儀なくされる。これまで以上に酒に溺れるキャラハンは周囲の人びととも衝突し、自暴自棄な日々を送っていたが、あるきっかけにより自分を憐れむことをやめるようになる。持ち前の皮肉と辛辣なユーモアを発揮し、不自由な手で絵を描く風刺漫画家として、キャラハンは第2の人生をスタートさせる。そんな彼の周囲にはいつもキャラハンを見守るかけがえのない人たちの存在があった。フェニックスが主人公のキャラハン役を演じ、ジョナ・ヒル、ジャック・ブラックらが脇を固める。18年・第68回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品。(映画.comより)

新元号になってから一発目の映画館での映画はガス・ヴァン・サント監督×ホアキン・フェニックス主演『ドント・ウォーリー』をヒューマントラスト渋谷にて鑑賞。予告編見る限りは風刺漫画家としてのキャラハンの人生や世界への視線がどう培われたのか、彼を支えた人々によって彼は半身不随の身障者になっても諦めずに日々を楽しく過ごしたのかという感動的な話だろうなと思っていた。ガス・ヴァン・サント監督だし、見ようかなって。

冒頭からアルコール依存症の自助グループでの語り。参加者の自身についての話があり、キャラハンも自分自身について話し始めていく。それが物語のベースとなって、交通事故で身障者になる前から、実はアルコール依存症であり、その原因についてもみんなに話すように、映画では物語が現在から過去へ、過去から現在へと時間軸が語りに合わせて動いていく。

キャラハンは自身が抱えた苦悩を紛らわすために十代からすでにアルコールを飲み始めていて、手放せないものとなっていた。彼は自助グループのスポンサーでもあるドニーに12のステップというものを教えてもらい、依存症から抜け出そうとする。そのひとつに自分が許せなかったものを許すというものがある。彼が抱えてきた苦悩や人生における決定的に損なわれたもの、また、彼が身障者になったことで変わってしまった関係性やそのことで苦悩する人を許すという行為で、彼自身を許していくことになる。

カーター大統領の支持率が、というのがテレビに出てくるので時代背景はその頃だなとわかるぐらい。このアルコール依存症、ほかにもドラッグだったりセックスあったり様々な依存症における自助グループというのはアメリカにはある。

日本では馴染みがあまりないけど、アメリカの映画やドラマにはよく出てくるものだ。『ファイト・クラブ』の冒頭も確か自助グループのようなグループセッションというかトークみたいなものから始まった記憶がある。

キリスト教文化圏というのもあるし、奉仕や手助けをする、また寄付をするという文化があるということ、などが自助グループみたいなものが根付いている理由なんじゃないだろうか。日本だとそのイメージはあまりない。

抱えている問題を他者に話すことで整理したり、精神的に楽になるという作用はあり、それは創作にもつながっているものだろう。同じ境遇にある人たち同士なら、普段は関わりのないような人でも共通項でわかりあえるし、話がしやすいという環境になる。

日本だと「恥」みたいな文化が悪い意味のほうで自分の抱えている問題や、例えば家族間での問題などは外部や他者に話すのはよくないという思い込みがあって、より深刻な問題を生んでしまうという一面もあるのだろう。

西洋文化というのは「個人」主義であり、人権を大事にする。日本はやはり「村」社会であり、世間体を気にする。その違いみたいなものが、自助グループみたいなものなんかの違いなのかもしれない。

映画自体はキャラハンのキャラクターもいいし、ルーニー・マーラ演じるCAであり彼の恋人のアヌーのやさしさと美しさなども見所で、主人公に関わる人々それぞれがいい味を出している。また、風刺漫画家であるので彼が描いた漫画に対して、絶賛するものや町ですれ違いざまに文句を言ってくるおばあさんなどがいて、そういう部分も非常にアメリカだなと思ったりした。

全体的には感動的な作品だ。同時に、語りの度に過去の話になったり、ちょくちょく時系列が変わっていくので、いいなと思っていても感情がうまくスライドしないでぶったぎられるような感じもあって、感動まではたどり着かなかった。おもしろいな、この人っていうのはあるし、日本でいうと乙武さんの実話を映画化したみたいな作品だと思う。

別も感動ポルノを求めているわけではないし、身障者の人ががんばっているから感動とかってそれは嘘とは言わないけど、違う意味での搾取みたいな構造で好きじゃない。

単純に実話を元にした作品で、ストーリー展開というか編集でうまく観客の感情を繋げていっていない気がする。意図的なのか、ミスったのか。だから、すごくいいって勧められるかと言われると違うけど、つまんないわけでもない。そういうモヤモヤは正直観終わってあった。

- 2019/05/12『ビル・エヴァンス タイム・リメンバード』

アップリンク渋谷にて『ビル・エヴァンス タイム・リメンバード』を鑑賞。年齢層は当然高いものとなっていたが、ほぼ満席に近い状態だったような気がする。

アメリカのジャズ・ピアニスト、ビル・エバンスの生涯を追ったドキュメンタリー。数々の名演、名盤を残し、薬物依存により51歳の若さで生涯を閉じたビル・エバンス。1958年にマイルス・デイビスのバンドに加入し「カインド・オブ・ブルー」を制作した当時の様子や、ドラマーのポール・モチアンとベーシストのスコット・ラファロをメンバーに迎えた歴史的名盤「ワルツ・フォー・デビイ」の制作経緯、そして肉親たちから見たエバンスの素顔や、エバンス自身の音楽への思いなど、これまで未公開だった数々の証言、エバンスの演奏シーンなど貴重なアーカイブで構成。また、ジャック・ディジョネット、ジョン・ヘンドリックス、トニー・ベネットら同時代に活躍したジャズマンや、本編の制作中に亡くなったポール・モチアン、ジム・ホール、ボブ・ブルックマイヤー、ビリー・テイラーらも登場。エバンスが駆け抜けた51年をさまざまな角度から読み解いていく。(映画.comより)

わたくしジャズというものもほぼ聴いておらず新参者でして。やっぱり僕らぐらいだと菊地成孔さんの音楽とかは聴いてたりはするって感じで。TBSラジオでやっていた『粋な夜電波』とかは聴いていたり、書籍化されたものも読んでいるので、ある程度ジャズ界隈の単語がなんとなく聞いていたり知っているような、ぐらいの人間が、ビル・エヴァンスって名前ぐらいは聞いたことあるけど、ドキュメンタリーだと当時の音源とか映像も多少は流れるだろうし、人物の相関図というかジャズの歴史みたいなものも少しはわかるんじゃないかなっていうたぶん、本当のジャズ好きな人とは違う興味で観に行ったわけです。

語られるべき人物、ビル・エヴァンスはすでに亡くなっており、同じ時代を生きた、あるいは生き延びた人たちの証言(これは極めてそれぞれ個人的な思いや記憶によるので、細部などは異なっているはず、記憶とはそういうものだから)と音源や映像などの資料を時系列で組み合わせることで、ビル・エヴァンスという人物は一体どういう人間でジャズピアニストだったのか?という内容になっている。

構成がしっかりされているので、まあジャズわからなくても彼がピアノをはじめた理由や、兄という存在の大きさ(僕はエヴァンス兄弟にあだち勉とあだち充という群馬の天才安達兄弟と呼ばれたふたりのことを少し思い浮かべました)、マイルス・デイヴィスという存在、自身のトリオ、若い友人でありベースプレイヤー青年の死、恋人の自殺(これに関してはビル・エヴァンスが悪いと思うけど)、兄の死、ヘロイン中毒、結婚して子供が生まれて家族ができるなど、ひとりのジャズメンの人生がとてもわかりやすく彼を知る人たちのインタビューという肉声がより、天才的だったこと、人間的な付き合いをしていたこと、失ってしまったことの意味を観客に伝えてくれていた。彼ほどの有名人だったり著名人のような人でなくても、僕らは大事な人を失っていく、生きていけばいくほどに出会ったすべての人はいつか死ぬので、その別れを経験していくしかない。残された側しか語れない物語や思いというものがある。彼は音楽を残したから、それは生き続けて聴かれ続けている。

映画で聴いた音楽はやはりカッコよかったので帰りに音源をレンタルして聴いている。

- 2019/05/15『あいが、そいで、こい』試写

あまりにも声がでないので起きてすぐに病院に行って、処方箋もらって薬を。昼前まで再眠してから歩いて映画美学校に。柴田啓佑監督の新作『あいが、そいで、こい』試写に。

柴田監督とは『水道橋博士のメルマ旬報』チームでもある映画活動家の松崎まことさん繋がりで知り合いだったり、最近家が近所になったので、たまたま歩いている時にお会いして試写状をいただいていた。試写室はほぼ満席だった。『パーフェクト・レボリューション』の松本准平監督も観に来てたので、お久しぶりですとご挨拶。小雨も降っていたのに、これだけ試写に人が来てるのすごい。

で、本題の感想に入りたいのだけど、僕が観終わって感じたことはネタバレとまでもいかなくてもけっこう話の根幹部分に関わるので、後述します。とりあえず、公開が6月22日からK's cinemaなので、これからの夏のシーズン前にはかなり合うと思うし、爽やかな炭酸水のような青春映画になっています。その部分について思ったことがネタバレというか諸々含まれるので、一旦置きます。

先に試写を観終わってから、そのあとに観に行った写真家・岩渕一輝個展『think I breath』から書きます。

映画美学校を出て歩いて、キャットストリート近くの地下アートギャラリー「CLASS」へ。裏原なのか、まったくこの辺りにこないからわからないが、観光客も含めて若い人たちがたくさんいた。あと美学校から歩いても20分もかからない。

僕が行った時にはちょうど一人帰って、もう一人の男性がいるぐらいで、岩渕くんが在廊していたので、久しぶりに会ったので話しながら観覧。画像の明かりがついている所には写真が映写されている。

小さな写真はあまり変化のないものや距離感が遠いもの、正面の大きな写真はどちらかというと岩渕くんのピント、心が動かされたものについて撮影されたもの、と言う風に大小様々な視点や角度、見ようとしたものと意図的には見ようとしていないもの、を空間芸術の範疇だったり意識して展示されていた。光と闇、そして写真のネガっていうのか一枚ずつ「ガチャン」と音がして一定時間になると映写されるものが変わっていく際に鳴る音、その耐えまく一定のリズムを刻む機材がどこか生き物ように光と闇を写している。

もうひとりのお客さんは彼がバイトをしていたタイ料理屋の店長さんということもあり、三人でイスに座ったり、床に座ったりしながら、変わりゆく写真を見ながら話をした。岩渕くんは口で説明するのは野暮だとわかっているのだが、僕にどういう意図を持ってこの展示をしたのか説明してくれた。大学を卒業してからの一年を生きてきたことをこの一室の空間に展開している、という感覚。これをすることで頭の中の整理はできて、次に向かうための構想なんかはできるようだった。

写真だけではなく、空間や音、光や闇をどう構成して今の瞬間を表現するのか。違う空間を演出し、そして元の空間に戻すということに興味はあるみたいだから、写真だけではなく、異なる表現もやっていくんじゃないかなって思う。