11月1日

毎月一日は「映画の日」というわけで、ヒューマントラスト渋谷にて『博士と狂人』をば。

いやあ、やっぱりショーン・ペンは素晴らしいな、壊れていく人の魂についての表現というか、それでも残る知性みたいなものを体現していた。映画の内容は辞書を作る話だけど、メル・ギブソン演じる博士とのやりとりとかにおける友情や知的な会話など好奇心が揺さぶられるものだった。こういう地味ながら良質な作品を観れるのはうれしい。

11月6日

ル・シネマで『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』を鑑賞。カポーティ作品を読み込めてないけど、人間としての魅力もだけど、成功して緩慢な自殺のようにアルコールにドラッグ、社交界の裏を暴露して大事な人も失っていった彼の人生を残されたテープと友人知人や養女となった女性のインタビューで構成されている。コンパクトながらうまくまとまっている。この映画の中でも絶筆となった遺作『叶えられた祈り』の残りはあるのかどうかというのは周りの人間でも意見がわかれていた。

11月8日

大森立嗣監督『星の子』をヒューマントラスト渋谷で鑑賞。

新興宗教にハマっている親、思春期の主人公の娘、家から出ていった姉、ほどよい距離感で接してくれる友人。身内や親族、切りたくても切れない距離になにかを崇拝して揺らがない信仰や信頼をしている人がいて、自分がその価値観を信じれない、あるいは信じていたが揺らぐ時、その心情を描いてる。

なにかを信じている者の強さと脆さ、なにも信じていない者の自由さと儚さ、それぞれの価値観のグラデーションが人にはある。

信じてる方が楽だし、立っていられる。その数が少ないとぶっ壊れたり折れたりしたら生きていけなくなってしまうので、多種多様にいろんなものを信じればいい、どうせ矛盾を孕むし、矛盾せずに生きてはいけないとは思う。猜疑心や不満や矛盾を許せるかどうか、最後のシーンは矛盾してるけど、許したりわかったんだろうな、と思った。

11月12日

シネクイントホワイトで岡崎京子原作映画『ジオラマボーイ・パノラマガール』をば。

新生PARCOになる前の工事中のPARCOや、月島にある選手村になる予定のマンション群なんかが出てきて、その時にしか撮れないものが物語の背景にあってよかった。毎年晴海埠頭に行くので物語の場所はなんとなくわかる。正月の選手村はゴーストタウンだったけど。

主人公の渋谷ハルコ演じる山田杏奈が角度によっては小芝風花やメルマ旬報でも連載している小川紗良さんにも見えた。小川さんは新垣結衣に似てんなあと思っていたので、彼女たちはガッキーの系統にあるキレイとかわいい両方感じさせる整った顔なんだろうな。顔の系統近いと声質も近いだろうし、骨格はスピーカーみたいな型だろう。好きな顔があれば、好きな声質もたいてい決まるんじゃないかな。似てる顔が好きになりやすいのは声も似てるからなんじゃないかなという仮説。

11月17日

TOHOシネマズ六本木ヒルズで沖田監督『おらおらでひとりいぐも』を鑑賞。ひとりの人生に連なる歴史、見えなくても共に生きる過去の思い出たち。ある種のマジックリアリズムだと思うけど、僕らが生きている日常でもある。沖田監督作品って日常みたいな中に普通に不思議なものをぶちこんでくる、それがマジックリアリズム的なものなんだけど、今作ではマンモスだったり、悲しみの三人という主人公の脳内にいるであろう存在たちとか。あと『スパイの妻』と蒼井&東出が同じく出演してるので違う世界線にも見える。

11月20日

新宿ピカデリーで『泣く子はいねぇが』を鑑賞。

父親になったばかりの主人公のたすく(仲野太賀)がナマハゲをしている際に飲みすぎてしまい、お面以外は何もつけていない全裸で町内を歩き、それがテレビで放送されてしまう。そして、彼は地元を逃げ出して東京へ。

2年後、東京にやってきた友人から元妻のことね(吉岡里帆)の父が亡くなり、彼女が風俗で働いていると聞かされたことで、地元に帰ってなんとかやりなそうとするのだが。失敗や炎上をすると一瞬で終わりになる今の世界を考えさせられる作品でもある。ことね(吉岡里帆)のたすくへの表情が何度も突き刺さる。なんか今まで観た中で吉岡里帆さんいちばんいいなって個人的には思った。ことねはことねで新しい生活を手に入れようとしていた。それでも諦めきれないたすく、最後は思った通りの終わり方ではあるのだが、よい終わり方だった。

たすくはなにかに怯えている感じもするけど、友達と密猟して稼いだりとかしているけど、なんかオフビートとは違うんだろうけど、物語のリズムが好きな感じだった。山中崇さんは兄役だったけど、ふたりが並んでいる感じもよかった。

佐藤快磨監督は是枝裕和監督が惚れ込んだ才能という文言が映画のサイトにも踊る期待の若手のようだた。是枝監督や西川美和監督たちを中心にした「分福」という会社はこうやって若手をフックアップもして行っているのは素晴らしい。前に観た『夜明け』という作品の広瀬奈々子監督も助手を務めてデビューしている。

12月4日

『燃ゆる女の肖像』をル・シネマで鑑賞。ギリシア神話の「オルフェウス」と「エウリュディケ」の話が軸にあった。黄泉の国に妻の「エウリュディケ」を連れ戻しにいった夫の「オルフェウス」はハデスに地上に出るまで振り向いてはならないと言われてしまったものの、彼は妻の方を振り向いてしまったことで彼女が黄泉の国に吸い込まれるように消えてしまった、という話が主人公のふたりの女性にあり、終盤にはこの「振り向く」という行為が大きな意志を感じさせるものとして描かれていた。ただ、途中でウトウトしてしまったのでうまく感情移入ができなかった。

12月13日

『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』をル・シネマにて鑑賞。

ニュートンの被写体になった自分との彼との思い出について、モデルになった女性たちが語っていくインタビューがすごくいい。美しく気高い写真たちについて、知性とユーモアで写真の力やフェミニズムや差別について自分の言葉で話をしていて、とても魅力的だった。彼の妻でありフォトグラファーであるジェーンが撮った夫もすごくいい。まったくこのヘルムート・ニュートンについて知らなかったけど、こんなにカッコいい写真を撮っていた人がいたのか、写真集とか買ってみようかな。

12月24日

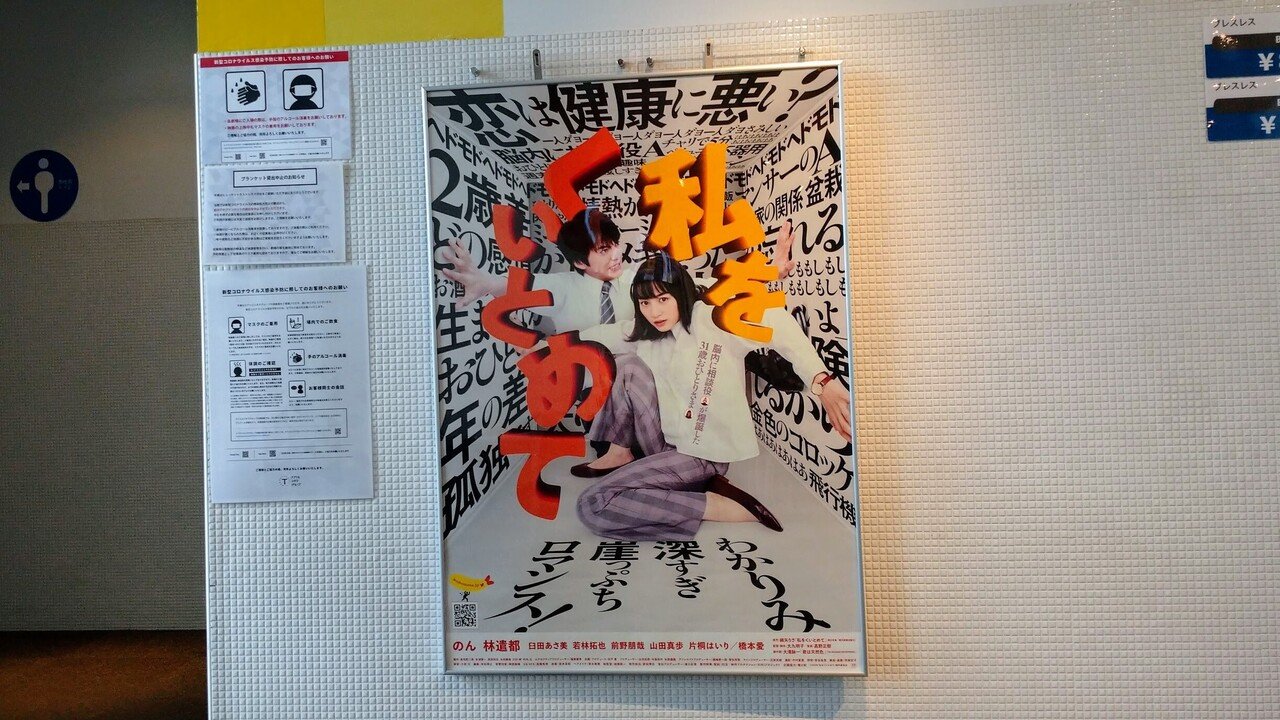

大九明子監督×綿矢りさ原作×能年玲奈主演『私をくいとめて』をヒューマントラスト渋谷で。

本名なのに使えずに、「のん」って名乗るしかないのってすごいよね。『千と千尋の神隠し』みたいに名前を奪われている状況がずっと続いている。芸能界というのが博士さん曰く、あの世みたいなものだったら、本名さえも奪われるのかもしれないよなとは思わなくもないし、それがトンネルの向こう側であっても、おかしいことだけどね、と思うので「のん」ではなく、能年玲奈とあえて書いておく。

能年演じる主人公のみつ子はおひとりさまが上手になっている女性であり、時折家にやってきて料理をお裾分けしてもらう年下の多田くん(林遣都)に恋心を抱いているが、長年のひとりに慣れている彼女は中々前に進むことができない。

おひとりさまの先輩でもあり、仲の良いノゾミさん(臼田あさ美)やバリバリ仕事ができる澤田(片桐はいり)などとの交流や関係性もあり、仕事先は心地よいものとなっている。だが、昔はセクハラ男性上司がいたことものちにわかる。そんなみつ子は部屋や土日にひとりで出かけると誰かと話をしている、その相手が脳内の「A」(声は中村倫也)という存在で、所謂自問自答のような形になっている。そのやりとりが物語を進めていくが、大学の友達の皐月(橋本愛)が結婚して住んでいるイタリアに行った際などには消えたりしていた。

みつ子がノゾミにもらった件で温泉に行った際に行われていたお笑いのイベントには「THE W」で優勝した吉住が出ており、彼女に絡んでくる男性客を見て、彼女はかつてのセクハラ上司のことを思い出すなどのシーンがある。吉住にエールを送るセリフもあり、彼女は「THE W」の優勝者となった現実もあるので映画の世界と現実が繋がったような気持ちになる。

みつ子は次第に多田くんとの距離が深まっていくが、彼女の中にある不安やこれまでのことなどが爆発するようなシーンがあり、感情が不安定な人に見えなくもないのだが、人間が内面に抱えていることとしては共感できるし、そういうものを人は他人に見せていないだけなんだよなとも思う。能年玲奈の表情もいいし、感情のアップダウンも含めて、好きな映画だった。

また、このところ『細野晴臣と彼らの時代』を読んでいたのだけど、映画を見るまでYMOが散開して、元はっぴいえんどの面々が松本隆さんに呼び寄せられるように歌謡曲の世界で再結成したみたいなところまで読んでいた。映画を観たら、大滝詠一さんの『君は天然色』が主題歌になっていて劇中でも流れた。そして朝ドラ『あまちゃん』の能年玲奈と橋本愛コンビが再び共演して笑っていたから、なんだかうれしくなってしまった。映画とは関係ないんだけど。